Zu: Lisa M. Given, Rebekah Willson (2018): Information Technology and the Humanities Scholar: Documenting Digital Research Pactices. In: Journal of the Association for Information Science and Technology, 60 (6), S. 807-819. https://doi.org/10.1002/asi.24008

von Ben Kaden und Michael Kleineberg

In der aktuellen Ausgabe von JASIST findet sich ein Beitrag, der einen sehr guten Rahmen für die Ideen des FuReSH-Projektes bietet. Lisa M. Given und Rebekah Willson präsentieren darin die Ergebnisse einer Studie zum digitalen Forschungsverhalten einer Gruppe von Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern. Sie interessieren sich dabei insbesondere für sich verändernde Rollen und Ansprüche in einer auf digitale Werkzeuge setzenden Forschungspraxis. Auch wenn das Sample von 20 Teilnehmenden in der Menge überschaubar und sowohl disziplinär als auch geographisch stark fokussiert war, lassen sich einige Trends identifizieren, die für die konzeptionellen Annäherung an das Phänomen der Scholarly Makerspaces sehr relevant sind. Wir möchten daher an dieser Stelle einerseits einige Thesen aus dem Beitrag fixieren und andererseits im Anschluss Schlussfolgerungen der Autorinnen diskutieren.

Aus dem Aufsatz zur Studie lassen sich eine Reihe von Thesen referieren:

Werkzeuge

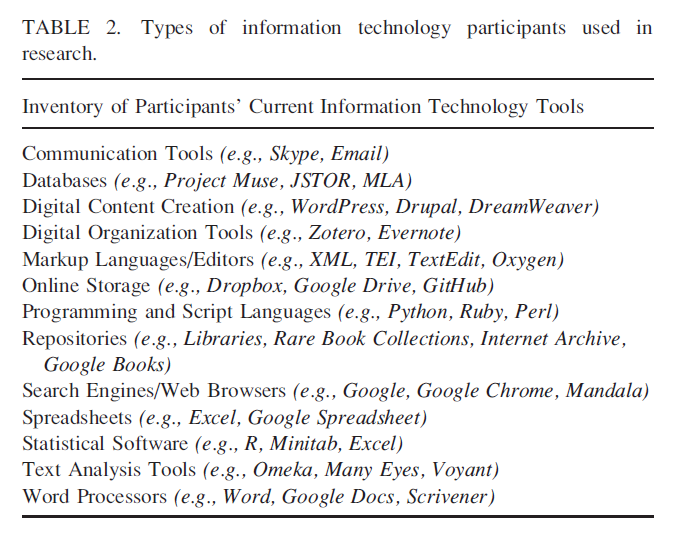

1. Digitale Werkzeuge spielen eine große Rolle in den Humanities. (S. 807)

2. Textanalyse-Tools sind die am weitesten verbreiteten digitalen Werkzeuge in den Humanities. (S. 809)

3. Der Gebrauch von digitalen Werkzeugen ist auf Praktikabilität und sichtbare Mehrwerte fokussiert. (S. 808)

4. Nur wenige Forschende sind zufrieden mit den vorhandenen Analyse-Werkzeugen. (S. 809)

5. Wenn keine passenden digitalen Werkzeuge vorhanden sind, werden oft ad-hoc-Lösungen aus bestehenden Tools erstellt. (S. 808)

6. Die meisten Forschenden entwickeln keine eigenen digitalen Werkzeuge. (S. 809)

7. Die Maxime der Infrastrukturentwicklung “if we build it they will come” trifft nicht auf Forschende der Humanities zu. (S. 809)

8. Den meisten Forschenden ist nicht bewußt, welche Tools ihnen von Nutzen sein könnten. (S. 809)

9. Allgemein sind Forschende der Humanities unzufrieden mit stand-alone tools bzw. single-purpose tools. (S. 817)

10. Von digitalen Werkzeugen wird erwarten, dass diese interoperabel sind und verschiedene Analyseformen zulassen. (S. 814)

Forschungsdaten

11. Bei der Auswahl an Inhalten bzw. Forschungsdaten ist die Datenqualität der ausschlagebende Faktor. (S. 808-809)

12. Nachdem Texte digitalisiert und zugänglich gemacht wurden, besteht ein weiterer Teil der Aufbereitung darin, die Inhalte zu bereinigen und mit Metadaten für die Speicherung, Sichtbarmachung und Analyse zu versehen. (S. 812)

Methodologie

13. Die meisten Forschungsaktivitäten in den (Digitalen) Humanities sind textbasiert. (S. 815)

14. Der Einsatz quantitativer Analysen in den Humanities führt zu einem methodologischen Unbehagen. (S. 813)

15. Große Datenmengen und komplexe Werkzeuge fördern das kollaborative Arbeiten in den Humanities. (S. 816)

Ansprüche und Kompetenzen

16. Textaufbereitung erfordert hohe Expertise und geeignete digitale Werkzeuge. (S. 812)

17. Technische Kompetenz ist bei Forschenden der Humanities oftmals nur sporadisch erworben. (S. 809)

18. Die Ansprüche und Bedarfe der Forschenden in den Humanities bzw. Digital Humanities sind nicht homogen. (S. 813)

19. Für die Datenauswertung besteht eine Polarisierung zwischen der Präferenz von Datenvisualisierungen und der Präferenz rein numerischer Statistiken. (S. 813)

20. Auch wenn Forschende einen potentiellen Nutzen von digitalen Werkzeugen erkennen, sehen sie oft von deren Gebrauch ab, da sie sich des hohen Lernaufwandes bewusst sind. (S. 815)

Zusammenfassend lassen sich einige Trends für die Entwicklung in den Geisteswissenschaften feststellen. Diese sind allerdings durch das überschaubare und auf eine bestimmte Forschungskultur zugeschnittene Sample nicht unbedingt in einer Weise verallgemeinerbar, die der Artikel andeutet. Wo allerdings digitale Forschung zum Bestandteil des Wissenschaftsalltags wird, dürften die beschriebenen Trends zutreffen.

Unbestritten dürfte für alle heute Forschenden sein, dass digitale Werkzeuge Teil der Kette des Forschungsprozesses werden und seien es Texteditoren, Volltextsuche und E-Mail. Bereits diese Basiswerkzeuge der digitalen Gegenwart dürften Veränderungen in der wissenschaftlichen Kommunikation und möglicherweise auch im wissenschaftlichen Erkenntnisprozeß selbst hervorgerufen haben.

Aus Sicht unseres Projektes und dem Forschungsbereich der Digital Humanities sind jedoch andere Werkzeuge und eine Prozess, den man Datafizierung der Wissenschaft nennen könnte, relevanter. Denn hier wird unmittelbar sichtbar, was die Autorinnen beispielhaft als durch digitale Technologien entstehende neue wissenschaftliche Praxen beschreiben: 1. Die Entwicklung von Werkzeugen sowie 2. Die Vor- und Aufbereitung von Forschungsdaten für Auswertung und Analyse.

Lisa M. Given und Rebekah Wilson plädieren für eine Verschränkung von Wissenschaft und Werkzeugentwicklung. Dies führt soweit, dass sie die Entwicklung digitaler Forschungswerkzeuge selbst als Forschung betrachten (S. 817). Die sich daraus ergebenen Fragen lautet nicht nur für das Ziel des FuReSH-Projektes: Ist dies zwangsläufig das Grundverständnis digitale Geisteswissenschaft? Oder lassen sich dennoch generische Forschungsansätze identifizieren, in denen die Werkzeuge nur appliziert und nicht weiter entwickelt werden? Ergibt sich also die mehr oder weniger empirisch nachgewiesene Perspektive vor allem aus der Tatsache, dass sich das Feld zum Zeitpunkt der Studie noch in einem frühen Entwicklungszustand befindet und die Toolentwicklung durch die Forschenden dadurch motiviert wird, dass noch keine akzeptablen Lösungen verfügbar sind?

Unstrittig ist, dass digitale Forschung in den Humanities auf digitale Werkzeuge, Forschungsdaten und Algorithmen(entwicklung) zurückgreifen muss. Dies verändert zwangsläufig, wie die Autorinnen unterstreichen, das Selbstverständnis der Wissenschaft. So gibt es die These, dass digitale Wissenschaft nahezu unvermeidlich kollaborativ sein wird. Dahinter steht möglicherweise die Annahme einer wachsenden Komplexität zwischen Forschungsfragenfindung, Datenaufbereitung und Werkzeugentwicklung, die für individuell Forschende nicht zu meistern ist. Denkbar ist jedoch auch andersherum, dass gerade werkzeug- und algorithmenbasierte Forschung in einem kommenden Reifestadium die für Einzelforschende bewältigbare Komplexität erheblich erhöht. Diese Frage wird anderer Stelle noch zu diskutieren sein.

Unstrittig ist dagegen, dass die Auseinandersetzung mit Forschungsdaten prinzipiell neben das Verfassen eines Manuskriptes tritt. Offen ist, ob beides gleich umfänglich nebeneinander stehen wird oder sich vermengt. Also ob die Datenarbeit die bisherige textualisierenden Schritte ergänzen, durchdringen oder ablösen wird. Denkbar sind alle drei Szenarien.

Unstrittig ist auch, dass jede Auseinandersetzung mit digital vorliegenden Forschungsobjekten eine Arbeit mit Forschungsdaten ist, liegt doch jedes digitale Objekt naturgemäß in Datenform vor. Um es in einem jeweiligen Forschungszusammenhang beforschbar zu machen, sind darüberhinaus in aller Regel Bearbeitungsschritte notwendig, von denen die Erfassung und Anbindung von Metadaten die allgemeinste Variante sein dürfte. Entsprechend nachvollziehbar ist, wenn die Autorinnen schreiben:

“Data preparation becomes a meta-level process, fundamental to both analysis and writing.” (S. 817)

Interessant ist aus unserer Sicht die Feststellung, dass auch digitale geisteswissenschaftliche Forschung bisher jedenfalls textzentriert und weniger multimedial orientiert ist. Dies deckt sich mit Erkenntnissen aus dem von uns durchgeführten Fu-PusH-Projektes (2014-2016). Dafür sind verschiedene Gründe plausibel, auf die an anderer Stelle eingegangen werden muss. Gerade aber im Trend zur Visualisierung deutet sich an, dass dies nicht zwangsläufig dauerhaft so bleiben muss.

Aus Sicht von FuReSH ist zunächst die Perspektive der Studie auf die gewünschten Werkzeuge relevanter. Wurden Virtuelle Forschungsumgebungen im Prinzip vor allem aus Gründen der Pflege und Langzeitverfügbarhaltung mehr oder weniger als gescheitert angesehen, scheint die Nachfrage bei den Forschenden wieder in eine ähnliche Richtung, möglicherweise im Sinn interoperabler Apps zu gehen:

“Overall, humanities scholars are not satisfied with stand-alone, single-purpose tools; they want tools that can be integrated, working together in a cohesive environment.” (S.817)

Hier erscheint dann auch wieder der Aspekt generischer Use-Cases, denn diese Werkzeuge müssen nicht nur aufeinander abgestimmt und mit standardisierten Strukturen / Schnittstellen bereitstehen, sondern auf Anwendungsszenarien über den konkreten Entwicklungskontext hinaus nutzbar sein.

Während FuReSH bzw. von der Bibliothek bereitgestellte Scholarly Makerspaces an dieser Stelle nur eine Art Bestandserhebung vornehmen können, eröffnet sich an anderer Stelle ein unmittelbarer Ansatz für eben diese Idee. Denn die Autorinnen stellen plausibel heraus, dass digitale Werkzeuge und sich entwickelnde digitale Methodologien zwei Notwendigkeiten nach sich ziehen: erstens adäquate Ausbildungs- und Schulungsangebote sowie dauerhaften Support, und zweitens welche Darstellungsformen sich besonders gut für die Rezeption eignen (siehe These 19). Scholarly Makerspaces als Experimentierräume können für beide Aspekte die eignete Plattform darstellen, da sie einerseits zum Kompetenzerwerb gedacht sind und andererseits Exploration anregen. Wie diese neuen bzw. digital-typischen Forschungsformen aussehen, die sich vor allem aber längst nicht mehr nur unter dem Label Digital Humanities finden, ist entwicklungsoffen. Scholarly Makerspaces sollen lokal dabei helfen, zum aktuellen Stand der Entwicklung aufzuschließen und gegegenenfalls qualifiziert diese Entwicklungen mitzugestalten.

(Berlin, 15.05.2018)