Termin: 26.01.2024, 9-15 Uhr

Ort: Humboldt-Universität, Hauptgebäude UdL 6

Anmeldung: bis 25.01.2024 per Email an ub.makerspace@hu-berlin.de

OCR (Optical Character Recognition) und HTR (Handwritten Text Recognition) stellen in den Geistes- und Kulturwissenschaften nach wie vor eine Herausforderung dar. OCR4all bietet allen Nutzer:innen eine frei verfügbare und einfach zu bedienende Möglichkeit, eigene OCR/HTR-Workflows durchzuführen. Dieser Workshop wird die allgemeinen Grundlagen und Konzepte von OCR vorstellen sowie in die Software OCR4all einführen.

Im Rahmen des Workshops wird weiterhin geklärt werden, welche Daten und Dateitypen für OCR erforderlich sind, wie sich je nach Ausgangsmaterial die Anwendung des in OCR4all integrierten OCR- bzw. HTR-Workflows verändert, mit welchem (manuellen) Aufwand zu rechnen ist und inwiefern sich der Workflow automatisieren lässt. Zusätzlich wird thematisiert, was Modelle sind, wie diese eigenständig trainiert werden können und welche Erkennungsgenauigkeiten zu erwarten sind.

Nach Abschluss des Workshops, werden alle Teilnehmer:innen in der Lage sein, selbstständig komplexe OCR/HTR-Projekte zu bearbeiten.

Arbeitsmaterial und Beispieltexte verschiedener Epochen und Zeichensystemen wird zur Verfügung gestellt. Für eine Teilnahme ist keinerlei Vorwissen notwendig.

Der Workshop wird durchgeführt vom Entwicklungs- und Support-Team von OCR4all in Zusammenarbeit mit der Kompetenzwerkstatt Digital Humanities.

Veranstaltungshinweis: Passend zum Workshop findet am 15.02.2024 im Rahmen unserer Werkzeug-Reihe ein Vortrag zum Thema OCR statt, der sich unter anderem mit einigen erkenntnispraktischen und -theoretischen Konsequenzen beschäftigt, die der Einsatz von OCR und die Arbeit mit OCR-Ergebnissen mit sich bringt. Der Vortrag geht auch auf die OCR-Technologien ein, die im Rahmen des Langzeitprojekts OCR-D entwickelt werden und die auch in der Software OCR4all Verwendung finden.

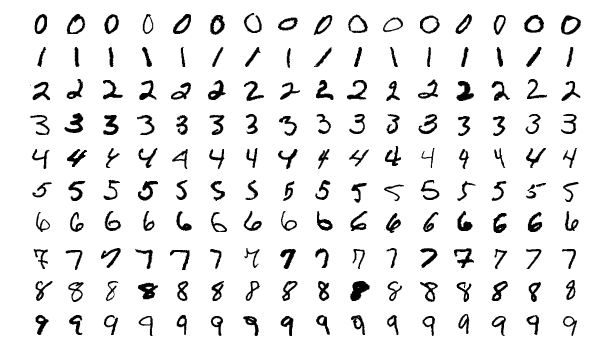

Das Bild oben zeigt Beispiele aus der MNIST-Datenbank, die fürs Training von OCR-Software verwendet wird. Bild: Josef Steppan, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons (bearbeitet).

Am Dienstag den 12.11.2019 findet von 13-17 Uhr der Workshop Scholarly Makerspaces – Bibliotheken als Kooperationspartner der Digital Humanities im Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum der Humboldt-Universität zu Berlin statt. (Besprechungsraum 9. Etage)

Wir fragen nach den Kooperationsmöglichkeiten von Universitätsbibliotheken mit den Digital Humanities und den Funktionen und Möglichkeiten von Scholarly Makerspaces. Wir beziehen uns dabei auf drei Themenkomplexe, die jeweils eine Perspektive auf die titelgebende Wechselbeziehung zwischen den Digital Humanities und Bibliotheken aufgreifen:

1) eine technische Perspektive

2) eine geistes- und kulturwissenschaftliche Perspektive

3) eine gesellschaftliche Perspektive

Uns interessiert, welche Perspektiven und Chancen sich im jeweiligen Komplex ergeben. Zum Einstieg in den Austausch haben wir Leitthesen formuliert.

Die technische Perspektive bezieht sich auf die Bereitstellung und Vermittlung von DH-Tools und digitalen Ressourcen inklusive der relevanten Nutzungs- und Bewertungskompetenzen. Die These zur Diskussion lautet:

Die begleitende Vermittlung von digitalen Forschungswerkzeugen und der Zugang zu digitalen Forschungsmaterialien bilden den Grundgedanken der Scholarly Makerspaces. Die damit verbundenen Fragen zu Umsetzung und Ausrichtung sind regelmäßig neu zu verhandeln, da es sich naturgemäß um dynamische Entwicklungen handelt. Eine reine Bereitstellung von Hard- und Software und digitalen Ressourcen ist jedoch nicht ausreichend.

Die geistes- und kulturwissenschaftliche Perspektive bezieht sich auf Digital Humanities als Forschungsfeld mit eigenen Theorien, Methoden und Fragestellungen und/oder Digital Humanities im Sinne von “Digital X” also der digitalen Transformation traditioneller Fach- und Forschungskulturen. Unsere Thesen in diesem Zusammenhang lauten:

a) Die Digital Humanities als eigenes Forschungsfeld erreichen mittlerweile einen hohen Konsolidierungsgrad. Ursächlich sind dafür die entsprechenden Studiengänge, Curricula und Forschungsprojekte. Scholarly Makerspaces bieten auf lokaler Ebene einen stabilen Anlauf- und Vernetzungspunkt für die Verbindung von Akteuren aus der Digital-Humanities-Community mit Akteuren aus den Hochschulen sowie lokalen Forschenden und Studierenden.

b) Nahezu alle geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschungsfelder erfahren aktuell eine Transformation durch digitale Verfahren, Werkzeuge, Kommunikationswege sowie die Integration des Digitalen als Forschungsgegenstand. Dies bedeutet jedoch gerade nicht, dass sie zwangsläufig den Digital Humanities ähnlich werden. Die Scholarly Makerspaces sind der Ort für die Auseinandersetzung mit dem Spannungsverhältnis zwischen digital geprägten Fachwissenschaften und den Digital Humanities und für die Unterstützung der Profilierung und Abgrenzung der Forschungskulturen

Die gesellschaftliche Perspektive greift schließlich die Öffnung und Verbindung akademischer und nicht-akademischer Wissensakteure und –bereiche aufgrund der Möglichkeiten und Rahmenbedingungen der digitalen Transformation auf. Für die Diskussion präsentieren wir diese These:

Mit Initiativen wie Coding Da Vinci und Zugang Gestalten entstehen Ansätze einer systematischen digital geprägten Auseinandersetzung mit Wissen, Materialien und Kulturdaten in außerakademischen Wissenskulturen. Für die vermittelten Institutionen insbesondere im GLAM-Bereich (Galleries, Libraries, Archives, Museums) sowie im Bereich der Citizen Science eröffnen sich offene und inklusive Zugänge für eine vielfältige Adressierung und Auseinandersetzung mit digitalen bzw. digitalisierten Objekten, Kultur- und anderen Forschungsdaten. Die Herangehensweise erfolgt weniger einer Forschungsagenda wie in den Wissenschaften, sondern anderen Kriterien wie beispielsweise einer offenen Neugier. Scholarly Makerspaces spiegeln diesen explorativen Charakter und unterstützen eine multiperspektivische und offene Nutzung ihrer Angebote.

In Übereinstimmung mit der Idee der Scholarly Makerspaces soll der Workshop ergebnisoffen und dialogisch jeweils relevante Aspekte und Positionen erheben. Die Resultate werden wir dokumentieren und an dieser Stelle publizieren.

Es gibt noch ein kleine Zahl von Plätzen. Anmeldungen sind daher nach wie vor möglich. Bitte per E-Mail an: Michael Kleineberg (michael.kleineberg@ub.hu-berlin.de)