Mitgärtnern im urbanen Grünraum

Die vielschichtigen Temporalitäten des Gemeinschaftsgartens Prinzessinnen Kollektiv in Berlin

Annabelle von Moltke[1]

Ein Eichhörnchen rannte über die ‚Bildungswiese‘ und kletterte geschwind einen Baum hoch. Ein paar Minuten davor hatten wir es oder ein anderes Eichhörnchen schon bemerkt und kurz beobachtet. Wir unterbrachen nochmals das Gespräch, um auf das Eichhörnchen hochzuschauen, welches von oben inmitten der blattlosen Äste auf uns hinunterguckte. Da sagte Leticia freudig: „Ich habe einen Funfact über Eichhörnchen! Sie vergessen die Lage in 80 % der Samen, die sie verbuddeln. Damit machen sie Pflanzarbeit – sie pflanzen Bäume!“ Damit sprang das Eichhörnchen auf den nächsten Baum und wir gingen weiter… (Ethnographische Vignette, Annabelle von Moltke, Berlin, Januar 2022)

Gemeinschaftsgärten sind ein facettenreiches, globales Phänomen, die an manchen Orten der Welt – wie auch in Berlin – als soziale und politische Bewegung bezeichnet werden können (Müller 2011:31). Als Berlinerisch Neu-Zugezogene, die sich selbst in Gemeinschaftsgärten engagieren möchte, habe ich durch diesen Forschungskurs die Möglichkeit ergriffen, die Berliner Gemeinschaftsgartenszene zu erkunden. Das Timing war nicht ideal – das Universitätssemester lief von Mitte Oktober 2021 bis Mitte Februar 2022, welches genau den Zeitraum abdeckt, in dem viele Gemeinschaftsgärten wegen des Winters still liegen. So bestand der Großteil meiner Forschungsbesuche aus dem eigenständigen Herumstreichen durch die leeren oder überwachsenen Hochbeete verschiedener Gärten. Doch ganz am Ende meiner Forschungsphase hatte ich einen Glücksfall und zwei ehrenamtlich Tätige aus dem Prinzessinnengarten Kollektiv erklärten sich dazu bereit, ein Interview und einen begleitenden Rundgang durch den Garten mit mir zu machen.

Unser Gespräch und der Rundgang fanden gemeinsam statt und können methodologisch daher als Kombination des semi-strukturierten Interviews und von sogenannten „Narrativen Walks“ beschrieben werden. Semi-strukturiert sind sie in der Hinsicht, dass ich mir schon bestimmte forschungsrelevante Fragen überlegt hatte, aber dennoch Raum für den natürlichen Fluss des Gesprächs gelassen habe. Dieser gesprächliche Freiraum wurde stark durch die Gartenführung sowie die darin enthaltene multi-sensorischen Erlebnisse und auch die Begegnung mit nicht-menschlichen Akteur*innen (wie des Eichhörnchens) geprägt. Diese Methode lehnt sich an die höchst relevante Arbeit von Hitchens und Jones (2004) an, die auch mit ihren Partizipierenden in einem Garten spaziert sind, um zu verstehen, wie sie mit der Umwelt interagierten (Evans und Jones 2011: 850). Hitchens und Jones stellten fest, dass „die Befragten es einfacher fanden, ihre Einstellungen und Gefühle zu verbalisieren, wenn sie „vor Ort“ waren, was zu reichhaltigeren Daten führte“ (Evans und Jones 2011:850).

Um aber die Existenz und Praktiken des Prinzessinnengarten am St. Jacobi Friedhof und die Vorstellungen von Natur und Klima, die sich dort zeigt, zu verstehen, dient es erst ein Schritt zurückzumachen und Gemeinschaftsgärten als Phänomen und ihre geschichtliche Entwicklung in Berlin zu konzipieren.

Bei den Wurzeln beginnen

Gemeinschaftsgärten sind nur eine von vielen Formen der urbanen Gärtnerei, zu dem Balkon- und Schrebergärten auch gehören. Auch innerhalb der Kategorie der Gemeinschaftsgärten gibt es Unterschiede, zum Beispiel bei den landwirtschaftlichen Praktiken. Während alle von mir besuchten Gärten ökologischen Anbau betrieben, umfassten einige auch Ackerbau neben ihren Hochbeeten, andere spezialisierten sich auf Komposttechniken und wiederum andere auf Permakultur. Was heutige Gemeinschaftsgärten in all ihrer Vielfältigkeit (zumindest in Berlin) von anderen Formen der urbanen Gärtnerei unterscheidet, ist ihr Ziel, einen öffentlichen Ort gemeinschaftlich zu gestalten. Auch wenn in manchen Gärten bestimmte Beete von Einzelpersonen bewirtschaftet werden und teilweise auch finanzielle Strukturen existieren, um die Mitgliedschaften zu regulieren, ist das gemeinsame tätig sein ein zentrales Anliegen der Projekte.

Dies ist jedoch nicht immer der Fall gewesen. Im 19. Jahrhundert waren urbane Gärten für das Überleben eines verelenden Industrieproletariats wichtig (Kropp 2011:78). Der Hunger und die fehlenden Unterkunftsmöglichkeiten, die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder weit verbreitet waren, sorgten für die Ausbreitung der Kleingartenanlagen – geholfen auch durch die vielen kriegsverursachten Brachflächen (ebd.). Mit dem wieder steigenden Wohlstand der deutschen Bevölkerung in den Nachkriegsjahren wurden diese oft genannten Schrebergärten, die privat von einem Verein an seine Mitglieder verpachtet werden, zunehmend für Freizeitzwecke anstatt Subsistenz genutzt (ebd.). Die 1990er-Jahre erfuhren ein Wiederaufblühen des gemeinnützigen Gartens anhand von ‚Interkulturellen‘ Gärten, die die Inklusion von Menschen mit Zuwanderungsgeschichten in den Mittelpunkt stellten (Müller 2011:32). Die mir bekannten Gemeinschaftsgärten des 21sten Jahrhunderts in Berlin haben diese inklusiven Grundprinzipien und die selbst erstellte Aufgabe, zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beizutragen, der Gärten der 1990er-Jahre fortgeführt. Es geht in diesen Gärten um viel mehr als um Lebensmittelproduktion an sich:

„Die neuen Gärten stehen vielmehr für Teilhabe und Partizipation in einer grünen und produktiven Stadt, für die Wiederaneignung von Kulturtechniken der Kooperation, für die Wertschätzung von Landwirtschaft und Ernährung, von den Grundlagen des Seins.“ (Müller 2011:50f.).

Es geht schlicht um ein selbstbewusstes, utopisches und kreatives Neugestalten der Stadtlandschaft und den zwischen-menschlichen und menschlich-nicht menschlichen Beziehungen, die in ihr ausgelebt werden (Kropp 2011:81).

Der – besser gesagt die – Prinzessinnengärten

So kommen wir zu dem Prinzessinnengarten, eines der bekanntesten und – wie sich herausstellt – schon stark erforschten Gartens Berlins. Der 2009 am Moritzplatz gegründeter Garten wurde abwechseln als „gute Geschäftsidee“ (Dams 2011:164), Anbieter der „Erlebniskultur“ (Lange 2011:112) und „spirituelles Zentrum“ (Richard 2011:226) theoretisiert. Müller (2011:38) beschreibt wie „das Gemüse, vorwiegend alte Sorten und seltene Kulturpflanzen in lebensmittelechten Reissäcken, Bäckerkisten und aufgeschlitzten Tetrapacks angebaut“ wird. „Im Garten ist alles mobil: das Café und die Küche befinden sich in (geschenkten) Containern“. Ein von Mitgründer Robert Schaw hervorgehobener Vorteil dieser Strategie sei, jegliche Arte von Flächen erschließen zu können, ob verseucht, versiegelt oder klein (Müller 2011:38f.).

Gehst Du aber heute zum Moritzplatz, findest Du wenig von dem wieder, was gerade geschildert wurde. 2019, kurz vor Beginn der Pandemie, gab es eine Auseinandersetzung und der Garten teilte sich in zwei. Nomadisch Grün, die 2009 gegründete Trägerorganisation des Prinzessinnengartens, zog mit seinen Hochbeetkisten in den St Jacobi Friedhof an der Hermannstraße um, und die offizielle Unterstützung des Gartens am Moritzplatz wurde von „Common Grounds“ – ein „aus der Nachbarschafts-, Bildungs- und Vernetzungsarbeit des Prinzessinnengarten hervorgegangen“ Verein – übernommen (Prinzessinengarten Kollektiv; Commons Grounds). Auf der Fläche am Moritzplatz ist weit und breit kein Hochbeet mehr zu sehen, sondern große Haufen von selbsterstelltem Kompost. Da aber in einem Gespräch mit einem am Moritzplatz Engagierten klar wurde, das der Garten nicht gerne von durchziehenden Forscher*innen erfasst wird, werde ich nichts weiter zu ihm sagen.

Gemüse im Friedhof

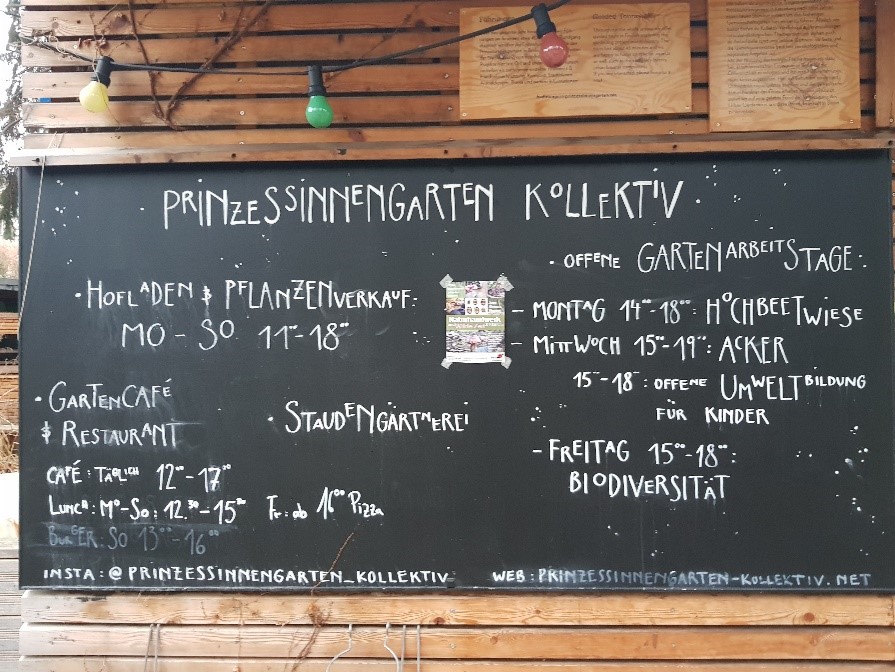

Ich wende mich stattdessen an den Prinzessinnengarten Kollektiv im St Jacobi Friedhof, welches auch besser mit vorheriger Forschung über den Prinzessinnengarten zu verknüpfen ist, da die Trägerorganisation dieselbe ist. Dennoch ist es nach nur einem Gespräch und zwei Rundgängen schwer zu sagen, wie viel an Praktiken und Logiken von dem alten Moritzplatzgarten in den neuen Garten übernommen wurden. Der Hofladen und das Café im Container sowie die Hochbeete existieren noch, dazu gekommen sind mehrere Ackerfelder und eine sogenannte „Bildungswiese“-, ein Ort von Wildblumen und Hochbeeten, die ausschließlich von Schulkindern betreut werden. Der ganze Friedhof steht ihnen zu Verfügung – seit 2016 fand dort keine Bestattung mehr statt – solange sich die Gärtner*innen auch um die bestehenden Gräber kümmern.

Ich habe mich mit Leticia und Rike vor dem ‚Nagelneu Studio‘ getroffen, ein vom Kollektiv verwalteter ‚Kiezraum‘, wo sich Gruppen mit gemeinschaftlichen Zwecken kostenlos treffen können. Von dort betraten wir gemeinsam den Friedhof, wo wir sofort auf Hochbeete, einer kleinen hölzernen Hütte – den Hofladen – und die ihr gegenüberstehende Kirche trafen. Der Prinzessinnengarten – Café, Acker, Bildungswiese, Hochbeete – ist über mehrere Flächen im Friedhof verteilt und von Spazierwegen oder Grabsteinstrecken eingegrenzt. Desto länger man hinschaut, desto mehr sieht man – denn der Raum wird nicht nur vom Prinzessinnengarten Kollektiv und von Gräbern besetzt, sondern wird mit anderen Initiativen, die sich mit Bienenvölkern, Permakultur oder Würmern und Insektenzüchtung beschäftigen, geteilt. Zudem kommen noch die zahlreichen Vögel, Ratten, Insekten, Eichhörnchen und alle Menge anderer Lebewesen, die es sich auch dort in den Bäumen, Laubhaufen und Grasen gemütlich machen.

Der Gemeinschaftsgarten scheint auf mehreren temporalen Ebenen persönliche sowie gesellschaftliche Bedeutung zu haben. Das Projekt stellt persönliche und imaginierte Vergangenheiten dar, gestaltet die Gegenwart mit und verkörpert gleichzeitig damit die „lokale Vision einer zukunftsfähigen Gesellschaft“ (Kropp 2011:82). Der Garten hat symbolischen Wert als utopisches Projekt und gleichzeitig sehr praktische Zwecke, nämlich die Herstellung der Verbindungen zwischen Menschen sowie zwischen Menschen und der mehr-als-menschlichen Welt und die Bereitstellung von emotional erfüllenden Lebensmitteln.

Vergangenheiten zurückholen

Der Akt, einen Gemeinschaftsgarten in dem Friedhof aufzubauen, ist an sich schon als Berufung auf die Vergangenheit zu verstehen.

„Früher, bevor hier ein Friedhof war und bevor die Stadt so groß gewachsen war, war dies Ackerland, also schließt sich mit dem Gemeinschaftsgarten der Kreis“

erzählte Rike mit Freude. Auf meine Frage, warum es wichtig sei, Projekte wie den Prinzessinnengarten zu haben, nannten beide Interviewpartnerinnen „den Bezug zu Nahrungsmitteln wieder herzustellen“ als einen der Gründe. Es geht darum, ein früheres Verhältnis zur Lebensmittelproduktion und damit auch zur Natur wiederherzustellen, das sich durch das Aufkommen von Supermärkten und der Erfahrung eines stark urbanisierten Lebens entfremdet hat. Interessanterweise schilderten jedoch beide Befragten, dass sie bereits vor ihrem Beitritt zum Prinzessinnengarten eine starke Beziehung zur Natur und zur Lebensmittelproduktion hatten. Leticia ist in einer kleinen Stadt in Brasilien aufgewachsen wo „jeder Haushalt im Garten Gemüse anbaut oder Obst gehabt hat. Clementinen wurden nicht verkauft, denn es gab überall in der Stadt so viele von denen.“ Und Rike, die am Rande der Stadt in Brandgenburg aufgewachsen ist, erzählte von dem Acker ihres Grossvaters, welches sie als Kind geliebt hatte. Beide empfanden den Kontakt zur Natur, die der Gemeinschaftsgarten bot, als „ein Bedürfnis“ – Rike sagte, „ich habe nicht gemerkt, dass ich das brauche, bis ich nach Berlin gezogen bin“.

Gemeinsam die Gegenwart gestalten

In unserem Gespräch wurde deutlich, dass es bei dem Projekt nicht (nur) um die Lebensmittelproduktion um des Produktes willen geht, sondern um den Prozess und die aktive Teilnahme daran (welches auch dem Aufbau von zwischenmenschlichen Beziehungen als auch von mehr-als-menschlichen Beziehungen abzielt). Die Tatsache, dass die Gärtner*innen nicht darauf angewiesen sind, dass die produzierten Lebensmittel ihr Überleben sichern (anders als in weiten Teilen des 19. und 20. Jahrhunderts), wird dadurch demonstriert, dass, wie Leticia sagte, „nach der Verteilung immer etwas übrig [bleibt]“. Und auch wenn sie den Zugang zu Bio-Gemüse aus dem Garten schätze, da der Kauf im Bio-Supermarkt ihr Budget sprengte, standen für sie die sozialen Elemente im Vordergrund:

„Der Prinzessinnengarten ist ein Raum, wo ich mich wilkommengeheissen fühle. Es gibt nicht so viele offene Orte in der Stadt, vor allem wenn man neu ist.“

Der Garten schafft einen Raum, nicht nur für Neuzugezogene, sondern auch für alle die, die „nicht einfach in die Gesellschaft reinpassen“, sowie „ehemalig Drogenabhängige und Flüchtlinge usw.“. Es wird auch bewusst auf das Engagement verschiedener Generationen geachtet – Schulgruppen werden auf der Bildungswiese Hochbeete zugeteilt und gezielte Workshops für ältere Menschen werden organisiert. Die Logik des Teilens und des (ehrenamtlichen) Zusammenarbeitens hinterliegt allem, was im Prinzessinnengarten gemacht wird, und ermöglicht überhaupt seine Existenz.

Die Saat der Zukunft pflanzen

Als wir im Acker standen und zusammen Rosenkohl ernteten, sprachen wir über die Klimakrise.

Leticia war der Überzeugung, dass der Gemeinschaftsgarten an sich nicht den Klimawandel direkt beeinflussen könne, sondern dass die Bildung und Erfahrungen, die durch ihn stattfanden, in der Hinsicht wichtiger waren. Umweltbildung erwies sich als zentrales Thema für den Prinzessinnengarten, und die Ziele von Umweltbildung sind sowohl auf einer unmittelbaren praktischen und handlungsorientierten Ebene als auch auf einer gesellschaftlichen, ideellen Ebene zu verstehen. Leticia und Rike stimmten überein, dass es wichtig sei, dass „die Leute sehen, wie lange es dauert, Gemüse anzubauen, wie eine Tomatenpflanze aussieht, wenn sie klein ist“. Dadurch konnte das Wertschätzen von Gemüse in der Gegenwart verstärkt werden. Auch wenn es derzeit nicht der Fall war, dass Menschen sich auf den Garten als Hauptnahrungsquelle stützten, waren beide von dem Potenzial von Gemeinschaftsgärten, Städte zu ernähren, überzeugt. Als wir über die Vorteile von Hochbeeten gegenüber dem Ackerbau diskutierten, hob Rike hervor, dass Hochbeete den zusätzlichen Wert hätten, demonstrieren zu können, dass auf jeder urbanen Fläche angebaut werden kann. So hat der Garten und gewisse Praktiken auch einen symbolischen Wert und dienen den Menschen durch Praxis zu demonstrieren, wie die Gesellschaft anders gestaltet werden könne.

Emotional befriedigendes Essen

Neben der bewusst kultivierten symbolischen, bildenden und sozialen Dimension des Gartens hatte die Teilnahme am Anbau von Lebensmitteln auch eine auffallend emotionale Dimension. Die Teilnahme am Prozess des Anbaus von Lebensmitteln und die Möglichkeit, die Früchte der eigenen Arbeit (im wahrsten Sinne des Wortes) zu genießen, wurden als sehr befriedigende Erfahrungen empfunden. Ich selbst habe es sehr genossen, den Rosenkohl zu ernten, und war sehr dankbar dafür, dass ich ihn als Geschenk erhalten habe, da ich mich nicht am Anbau beteiligt hatte. Mit prall gefüllten Jackentaschen und einem Notizbuch voller Notizen verwandelte sich meine Neugier in die Gewissheit, dass ich selbst am urbanen Gärtnern teilnehmen und mich an der Vergangenheits-, der Gegenwarts- und der Zukunftsgestaltung beteiligen muss, die dort wächst.

*Mit Dank an Leticia und Rike.

Literatur

Hitchens, R. & Jones, V. (2004): Living with plants and the exploration of botanical encounter with human geographic research practice. Ethics, Place and Environment, 7, pp.3-18.

Evan, J. & Jones, P. (2011): ‘The Walking interview: Methodology, mobility and place’, Applied Geography, 31, pp.849-858.

Müller, C. (2011): „Urban Gardening. Grüne Signaturen neuer urbaner Zivilisation“. In (eds) Müller, C. (2011): Urban Gardening: Über die Rückkehr der Gärten in die Stadt. München: Oekom

Kropp, C. (2011): „Gärter(n) ohne Grenzen: Eine neue Politik des „Sowohl-als-auch“ urbaner Gaerten?“. In: Müller, C. (Hg.) (2011) Urban Gardening: Über die üeckkehr der Gärten in die Stadt. München: Oekom.

Lange, B. (2011): „Koop Stadt? Was ist von der „kreativen Stadt“ zukünftig zu erwarten“. In Müller, C. (Hg.): Urban Gardening: Über die Rückkehr der Gärten in die Stadt. München:Oekom.

Dams, C. (2011): „Gärten gehören zur Stadt! Zur städtebaulichen Relevanz der urbanen Landwirtschaft“. In Müller, C. (Hg.): Urban Gardening: Über die Rückkehr der Gärten in die Stadt. München: Oekom.

Richard, U. ‚(2011): „Urbane Gärten als Orte spirituelle Erfahrung“. In Müller, C. (Hg.): Urban Gardening: Über die Rückkehr der Gärten in die Stadt. München: Oekom.

Über uns. Commons Grounds. Verfügbar unter: https://common-grounds.net/uber-uns/, abgerufen am 20.02.2022.

Wir. Prinzessinengarten Kollektiv. Verfügbar unter: https://prinzessinnengarten-kollektiv.net/wir/, abgerufen 20.02.2022.

[1] Annabelle von Moltke studiert Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin.