Die Nationalsozialist_innen verfolgten Jüdinnen und Juden unabhängig ihres individuellen Bekenntnisses. Ausschlaggebend für die Verfolgung war der „Rassestatus“, welchen die Nationalsozialist_innen an der jüdischen Glaubenszugehörigkeit einer Person oder ihrer Vorfahren zu konstruieren versuchten. Auch Personen, die getauft waren und ein christliches Selbstverständnis hatten, waren den Schikanen des Regimes ausgesetzt. Das Schicksal der Berliner Lehrerin Margarete Draeger zeigt dies sehr eindrücklich. Draeger wurde in einem protestantischen Elternhaus aufgezogen und wusste bis zu ihrer Entlassung aus dem Schuldienst aufgrund des „Arierparagraphen“ nichts von ihrer jüdischen Familiengeschichte. Im August 1944 wurde sie dennoch nach Auschwitz deportiert und dort ermordet.[1] Kirchengemeinden während der NS-Zeit waren folglich damit konfrontiert, dass das nationalsozialistische Regime Teile ihrer Mitglieder verfolgte. Trotz der gesellschaftspolitischen Relevanz der Kirchen unterblieb ein Aufbegehren gegen die nationalsozialistische Judenverfolgung bekanntlich weitestgehend.[2] Doch auch die Verfolgung der eigenen Glaubensbrüder und -schwestern hatte lediglich individuellen und vereinzelten Widerstand zur Folge.[3] Im Folgenden soll anhand eines Briefes der Frage nachgegangen werden, inwiefern dies auch mit dem Bild der Christ_innen jüdischer Herkunft zusammenhing, welches insbesondere in Teilen der evangelischen Glaubensgemeinschaft weit verbreitet war.

„Eine grundsätzliche Verordnung, die die Judenfrage regelt, wird daher dringend erwartet“

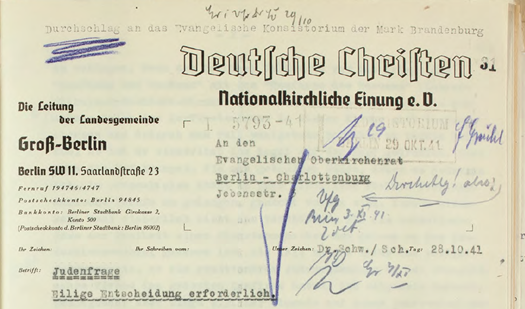

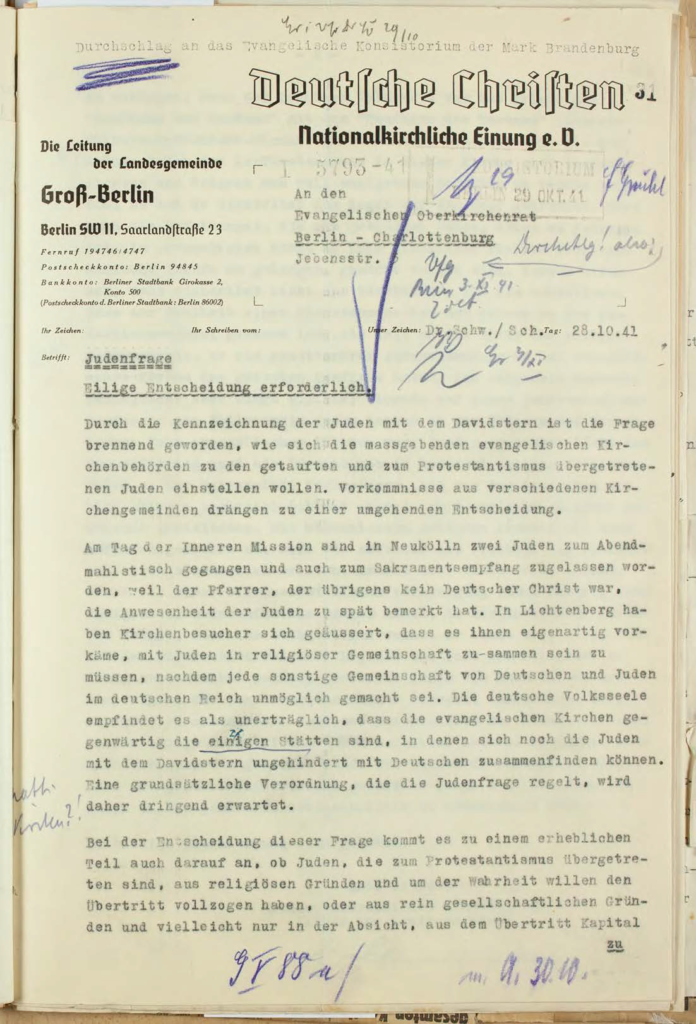

Seit dem 19.September 1941 mussten all jene Personen einen „Judenstern“ tragen die, der Ansicht der Nationalsozialist_innen zu Folge, als Juden galten. Wie sehr diese Maßnahme auch Christ_innen jüdischer Herkunft traf, zeigt ein Brief[4] der Berliner Landesgemeinde der „Nationalkirchlichen Einung – Deutsche Christen“[5] an den Evangelischen Oberkirchenrat vom 28. Oktober 1941. Bezugnehmend auf Vorkommnisse in Berliner Kirchengemeinden, in denen „Juden“ an Gottesdiensten und weiteren kirchlichen Veranstaltungen teilgenommen hatten, forderte der Autor[6] hierin implizit den Ausschluss jener Christ_innen aus den Kirchengemeinden, welche eine jüdische Familiengeschichte hatten. Beeindruckend ist hierbei, mit welchem Selbstverständnis und mit welchen kaum verhohlenen Drohungen der Vertreter der kirchenparteilichen Gruppierung die kirchliche Oberbehörde zu einer umgehenden Entscheidung drängte.[7] So führt er in dem Brief beispielsweise aus, dass die evangelischen Kirchen, die einzigen Stätten seien, an welchen „Juden“ noch mit Christ_innen zusammenkommen könnten und dass dies von der „deutsche Volkseele […] als unerträglich“ empfunden werde. Neben der Missbilligung dieses Umstandes richtet der Schreibende dabei eine deutliche Warnung an den Oberkirchenrat und dessen von ihm offenbar als allzu „judenfreundlich“ wahrgenommenen Umgang aus.

Doch womit begründet der Kirchenmann seine Handlungsaufforderung und warum fordert er diese mit Vehemenz ein?

Der Autor führt in dem Brief aus, dass Jüdinnen und Juden nicht aus „religiösen Gründen und um der Wahrheit willen“ konvertierten, sondern aus „gesellschaftlichen Gründen“. Den trotz ihrer Konversion in dem Brief stets als „Juden“ Bezeichneten attestiert der NS-Kirchenmann dabei instrumentelle Beweggründe. Ihnen sei es lediglich darum gegangen „aus dem Übertritt Kapital zu schlagen“ und „hoffähig“ zu werden. Überdies seien selbst „geistig geschulte Juden“ nicht in der Lage zu begreifen was die „Christenmenschen“ bewegt, deshalb sei nicht davon auszugehen, „dass der Durchschnitt der Juden, die sich in die evangelische Kirche haben aufnehmen lassen, innerlich tatsächlich Christen geworden sind.“

Brief der Berliner Landesgemeinde der „Nationalkirchlichen Einung/Deutsche Christen“ 1.Seite (aus ELAB 14/957)

Brief der Berliner Landesgemeinde der „Nationalkirchlichen Einung/Deutsche Christen“ 2.Seite (aus ELAB 14/957)

Aus dem im Brief Formulierten lässt sich einiges ableiten:

In den Ausführungen wird eine dichotome Gegenüberstellung von Jüdinnen und Juden mit Deutschen (und nicht von Christ_innen!) vollzogen. Das Jüdischsein wird nicht, beziehungsweise nicht primär als religiöse Angelegenheit gefasst, sondern als „rassische“. Juden werden in dieser antisemitischen Konstruktion nicht als Teil der Eigengruppe aber auch nicht als vermeintlich anderes nationales Kollektiv gedacht, sondern als das Andere par excellence, als „Gegenrasse“. Die Gruppenkonstruktionen sind in dieser Logik starr gedacht, ein Ausbrechen des Einzelnen aus seinem „rassischen Schicksal“ ist in diesem Denken nicht vorstellbar. Demgemäß ist auch nicht von „Christen jüdischer Herkunft“ o.ä. die Rede, sondern nur von „(getauften) Juden“. Wenn jedoch ein individueller Glaubensübertritt aus religiöser Überzeugung nicht denkbar ist, stellt sich dem Antisemiten – der nur in Nutzenkategorien denken kann – natürlich die Frage nach den Beweggründen einer Konversion. In dem Brief wird eine Angst des Kirchenmannes vor der Unterwanderung der Kirchen durch sich taufende Jüdinnen und Juden deutlich, in Folge derer er eine geistige „Zersetzung“ der Religion befürchtet. Dies wird unter anderem in den Ausführungen klar, in denen der Autor von einer angeblich bereits vonstattengegangenen jüdischen Übernahme der evangelischen Kirche fabuliert: „Die Zeit um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, wo ein reaktionärer Judenstämmling[8] in der evangelischen Kirche den grössten [sic!] Einfluss hatte, ist allgemein bekannt.“

Der Autor sieht in den Christ_innen jüdischer Herkunft folglich einen unsichtbaren Feind in den eigenen Reihen. Zwar wird dies in dem Brief nicht ausbuchstabiert, aus der paranoiden Denkweise der Nationalsozialist_innen kann jedoch geschlossen werden, dass gerade in dieser imaginierten unsichtbaren und damit auch unberechenbaren Bedrohung aus den eigenen Reihen eine besondere Gefahr gesehen wurde.[9] Die Vehemenz, in welcher der Brief geschrieben wurde, erklärt sich auch daraus, dass es sich in der Logik des Schreibenden um eine „Schicksalsfrage“ handelt. Von der eingeforderten eiligen Entscheidung hänge es ab, ob die vom Autor fabulierte Unterwanderung aufgehalten werden könne.

Zwar kann auf Grundlage des Briefes keineswegs eine generelle Position innerhalb der Kirchengemeinde abgelesen werden, aufgrund der Stellung der „Deutschen Christen“ zu und im NS-Regime kann jedoch zumindest eine gewisse Verbreitung wie auch Wirkmächtigkeit der Inhalte angenommen werden. Erkennbar wurde, dass ein signifikanter Teil der evangelischen Christ_innen eine „judenfreie“ Kirche zu etablieren und den Christen jüdischer Herkunft den letzten potentiellen Schutzzusammenhang zu nehmen versuchten. Aus dem Brief lässt sich aber auch ablesen wie die nationalsozialistische Judenverfolgung funktionierte. Diese war nicht lediglich von einzelnen Funktionär_innen angeordnet, sondern funktionierte gerade durch die aktive und sich überbietende Teilnahme Einzelner. Insbesondere aus dem Selbstverständnis, in welchem der vorliegende Brief geschrieben wurde, lässt sich ablesen, wie diese sich dabei als Vollstrecker_innen eines Volkswillens inszenierten und fühlten. Angesichts des Datums des Briefes – folglich zehn Tage nachdem mit dem ersten Deportationszug 1251 Berliner Jüdinnen und Juden in das Ghetto Litzmannstadt (Lodz) gebracht wurden– kann in dem Brief demgemäß nicht nur eine klare Kampfansage an die „Judenfreunde“ innerhalb der evangelischen Kirche gesehen werden. Vielmehr muss in diesem ein Plädoyer eines kirchenpolitischen Akteurs für eine allumfassende „Lösung der Judenfrage“ gesehen werden.

Literaturliste:

Gailus, Manfred (2008). Kirchliche Amtshilfe. Die Kirche und die Judenverfolgung im „Dritten Reich“. Vandenhoeck & Ruprecht. Göttingen

Hetzer, Tanja (2012). Deutsche Christen. In: Benz, Wolfgang (Hrsg.): Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart. Band 5. Organisationen, Institutionen, Bewegungen. De Gruyter GmbH. Berlin, S. 145-147

Karlsböck, Tanja/Eidherr, Armin (o.J.). Marranos. In: Handbuch Jüdische Kulturgeschichte. Online abrufbar unter http://hbjk.sbg.ac.at/kapitel/marranos/, zuletzt abgerufen am 11.07.2021

Krogel, Wolfgang (2008). Einleitung. In: Frisius, Hildegard e.a. (Hrsg.): Evangelisch getauft – als Jude verfolgt. Spurensuchen Berliner Kirchengemeinden. Wichern Verlag. Berlin, S. 13-27

Lachenicht, Gerlind (2013). Kampf für rassisch Verfolgte: Die zwei protestantischen Lehrerinnen Margarte Draeger und Elisabeth Schmitz. In: Lachenicht, Gerlind e.a. (Hrsg.): Der Stern im Taufbecken. Berliner Christen jüdischer Herkunft und Evangelische Kirche im Nationalsozialismus. Wichern-Verlag GmbH. Berlin, S. 66-84

Radosh-Hinder, Silke (2013). Staat und Kirche im Nationalsozialismus am Beispiel der Taufe. In: Lachenicht, Gerlind e.a. (Hrsg.): Der Stern im Taufbecken. Berliner Christen jüdischer Herkunft und Evangelische Kirche im Nationalsozialismus. Wichern-Verlag GmbH. Berlin, S. 47-65

[1] vgl. Lachenicht 2008, S.66ff.

[2] Vielmehr sprechen viele Historiker_innen von einer kirchlichen Amtshilfe (Gailus 2008) oder der Mitwirkung der Kirchen bei der Durchsetzung der rassepolitischen Ziele des NS-Staates (Krogel 2008, S.14).

[3] Vgl. z.B. Radosh-Hinder 2013, S.47ff.

[4] Evangelisches Landeskirchliches Archiv, Quellensignatur ELAB 14/957

[5] Die „Nationalkirchliche Einung – Deutsche Christen“ (auch: „Nationalkirchliche Bewegung“, bzw. „Einigung Deutscher Christen“) war eine 1938 entstandene und besonders radikale Gruppe innerhalb der nationalsozialistischen kirchenpolitischen Fraktion der „Deutschen Christen“. Sie vertrat ein „völkisches Christentum“ und gründete 1939 das Eisenacher „Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben“. Ziel war es das Christentum zu „entjuden“, womit unter anderem die Entfernung aller Christ_innen jüdischer Herkunft aus den Kirchengemeinden gemeint war (vgl. Hetzer 2012, S.145ff.).

[6] Bei dem Autor handelt es sich wohl um Dr. Robert Schwellenbach. Eine verifizierende Personenrecherche konnte hier leider nicht vollzogen werden. Aus dem Brief geht jedoch hervor, dass er in Vertretung des, zu dieser Zeit offenbar zum Heeresdienst eingezogenen, Leiters der Landesgemeinde handelte und womöglich als stellvertretender Leiter fungierte.

[7] Ob und gegebenenfalls wie die Adressierten auf das Schreiben der „Nationalkirchlichen Einung“ reagierten ist unbekannt und konnte im Rahmen der hier vorliegenden Arbeit nicht geklärt werden.

[8] Wer der vom Autor Angesprochene sein könnte bleibt unklar. Es könnte sich jedoch um Friedrich Julius Stahl handeln, der als Kind jüdischer Eltern zum Christentum konvertierte und Mitte des 19.Jahrhunderts Mitglied des altpreußischen evangelischen Oberkirchenrats war (https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Julius_Stahl).

[9] Als historische Referenz kann auf die „Conversos“ verwiesen werden. Die iberischen Jüdinnen und Juden, die zum Christentum konvertierten, vielfach aber auch zwangsgetauft wurden, standen absurderweise insbesondere wegen ihrer erfolgreichen Integration in die Mehrheitsgesellschaft unter Verdacht ihre alte Religion weiterauszuüben und die christliche Gesellschaft von innen zu unterwandern (vgl. Karlsböck/Eidherr o.J.).

Die Geschichte einer Familiengeschichte

von Lea Essers

Anfang der 2000er Jahre begann die evangelische Kirche mit der Aufarbeitung ihrer Rolle in der Geschichte des Nationalsozialismus. Neben der Kirchenbuchstelle1, die Teil wissenschaftlicher2 und kircheninterner Recherchen war, gehörte auch die Messias-Kapelle dazu. Dort befand sich seit ihrer Einweihung 1902 die „Gesellschaft zur Beförderung des Christentums unter den Juden“, umgangssprachlich die Judenmission. Dort sollten Juden zum Christentum konvertiert werden. Im Nationalsozialismus konnte das mitunter lebensrettend sein. In den 1930er Jahren wird die Messias-Kapelle und die zugehörige Segenskirche zum wichtigsten Taufort für Personen jüdischer Herkunft3, denn ab 1935 war die Taufe von Juden und Jüdinnen „auf eigene Verantwortung“, viele Kirchen tauften sie nicht mehr. Doch in der Segenskirche wurde weiter getauft – unter anderem Familie Kuhnt.

Im Sommer 1934 heiraten Cäcilie und Walter Kuhnt gegen den Willen von Walters Eltern. Sie wollen nicht, dass ihr Sohn eine Jüdin heiratet. Das Paar ist dennoch glücklich. Zwei Jahre später kommt ihr Sohn Gerhard Kuhnt zur Welt. Zwei weitere Jahre später Renate Kuhnt. Sie wird heiraten und den Ehenamen Steinert annehmen. 76 Jahre später vertraut Renate Steinert Gerlind Lachenicht ihre Familiengeschichte im Rahmen von Recherchen zu Christen und Christinnen jüdischer Herkunft verschiedener Berliner evangelischer Gemeinden an1. Die Geschichte der Familie Kuhnt wurde bisher noch nicht öffentlich erzählt, denn vor einer Veröffentlichung fürchtete Renate Steinert sich 2006.

Gerlind Lachenicht sprach über mehrere Monate mit Renate Steinert über ihre Familiengeschichte. Aus ihren Erzählungen und den zahlreichen Dokumenten und Fotos, die sie Frau Lachenicht zur Verfügung gestellt hat, entsteht eine Broschüre. 80 Seiten über die Geschichte der Familie. Über Renates Eltern, deren Eltern und Geschwister. Viele Verwandte der mütterlichen Seite der Familie überleben den Holocaust nicht.

Auf die Frage, wie es zu der Broschüre gekommen ist, antwortet Frau Lachenicht: „Das war wie ein Dankeschön oder wie eine Entschuldigung“. „Ich hatte das Gefühl, ich lasse die Menschen alleine. Ich habe alles aufgewühlt und dann bin ich wieder weg. Und was ist dann? Deshalb hatte ich das Bedürfnis, das alles aufzuschreiben“. Sie war sich nicht sicher, ob sie etwas falsch macht, ob Renate Steinert die Gespräche helfen. Die Broschüre, die sie für Renate Steinert erstellte, wurde in der Familie herumgereicht. Sie wurde dem Sohn, den Enkeln zum Lesen gegeben. „So konnte sich wenigstens die Familie damit auseinandersetzen“. Innerhalb der Familie schaffte sie Gesprächsmöglichkeiten. In der Broschüre vermischen sich die Perspektiven von Renate Steinert und Gerlind Lachenicht. Den Text schrieb Gerlind Lachenicht, die Bildunterschriften sind von Renate Steinert, die auch Gerlind Lachenichts Text als faktisch richtig bestätigt hat. „Mama und Papa 1934“ steht unter einem Foto. Zu sehen ist das glückliche Paar bei der Hochzeit.

Wer kann Zeugnis ablegen?

Gerlind Lachenicht fragt sich, ob es möglich ist, dass sie Zeugnis ablegt, stellvertretend für eine Zeitzeugin und die vielen weiteren, deren Geschichten sie gesammelt hat. Dieser Artikel soll ein Versuch sein. Die Geschichte der Zeitzeugin Renate Steinert und ihrer Familie, die eigentlich noch viel umfangreicher ist, vermittelt durch das Gespräch mit Gerlind Lachenicht und der von ihr erstellten Broschüre.

Cäcilie Kuhnt und die Kinder werden 1938 in der Segenskirche evangelisch getauft. Die Eltern haben wohl vorher bei Walters Gemeinde, der Eliaskirche in Ostberlin, um die Taufe gebeten, doch die wollen Juden und Jüdinnen nicht taufen. Sie wenden sich an die Messias-Kapelle, die die Judenmission beherbergt. Dort muss Cäcilie Kuhnt einen sechsmonatigen Taufunterricht besuchen, bevor sie kurz vor ihren Kindern in der dazugehörigen Segenskirche getauft wird, denn die Messias-Kapelle hat kein Taufbecken. Gerlind Lachenicht und ehrenamtliche Mitstreiter_innen ermittelten, dass 704 Menschen auf dem Weg der Messias-Kapelle getauft wurden, mindestens 84 von Ihnen wurden in Konzentrationslagern getötet2. Taufpatinnen für Cäcilie und die Kinder sind Walters Mutter und Schwester. Sie leben im gleichen Haus in Ostberlin. In der vierten Etage Walters Eltern und Schwester, in der Wohnung gegenüber Cäcilies Bruder mit seiner Familie. In der Ersten Etage lebt Renate Kuhnt mit ihrem Bruder und ihren Eltern.

Die Deportationen der Verwandten beginnen

1941 wird Renate Kuhnts Großmutter deportiert. Sie wird in Lodz ermordet. Für Renate Kuhnt ein harter Schlag. Ihre Eltern bewahren ihre Möbel und Habseligkeiten auf. Ihr großer Esstisch stand noch 2006 in der Wohnung der Steinerts. Er passe zwar eigentlich nicht in die Wohnung, aber sie könne sich einfach nicht von ihm trennen.

1943 wird auch die Familie von Renates Onkel deportiert. Ihre Tante liegt im Wochenbett mit dem zwei Monate alten Sohn. Die Gestapo bietet ihr an, vorerst mit dem Baby in der Wohnung zu bleiben zu dürfen. Für sie keine Option. Sie lässt sich nicht von ihrer Familie trennen und geht mit. Sie alle werden in Auschwitz ermordet.

Während der Deportation ihres Onkels stehen Renate Kuhnts Großeltern väterlicherseits im Flur. Ihr Großvater sagt: „Die aus dem ersten Stock muss auch weg.“ Er meint Renates Mutter. Das Verhältnis zu Walter Kuhnts Familie ist gebrochen. Nur zu seinem Bruder und dessen Frau besteht noch eine gute Beziehung.

Später wird Renate Steinert die Namen ihres Onkels und seiner Familie auf der Website von Yad Vashem suchen. Den Namen ihres kleinen Cousins findet sie nicht. „Als hätte es ihn nie gegeben“. Doch sein Name war falsch eingetragen, auch er hat dort einen Eintrag.

Im Luftschutzkeller sitzt Renate mit ihrer Familie auf Holzbänken. Will sie zu ihren Großeltern, die auf Sofas weiter hinten sitzen, hält ihre Mutter sie auf. Später dürfen sie nicht mehr in den Luftschutzkeller. Erst sitzen sie auf der Treppe zum Keller, dann bleiben sie in der Wohnung im ersten Stock. Walter Kuhnt baut eine Vorrichtung zur Abdunkelung. Dahinter dürfen sie sogar etwas Licht anmachen.

Weil Walter sich weigert, sich von Cäcilie scheiden zu lassen, kommt er 1944 in ein Arbeitslager. Alle Männer, die dort arbeiteten, blieben standhaft. Zwei überlegen, sich doch scheiden zu lassen. „Aber dann hätten sie die anderen totgeschlagen“, erinnerte sich Renate Steinert an die Erzählung ihres Vaters. Fünf Monate ist er dort, bis zum Ende des Krieges. Renate Kuhnt, ihr Bruder und ihre Eltern überleben. Gerlind Lachenicht beschreibt in ihrer Broschüre Cäcilies vorzeitige Alterung. Die Verfolgung und der Verlust von 43 Familienmitgliedern haben an ihr gezehrt.

Durch die frühe evangelische Taufe der Kinder wird die Ehe der Eltern als „privilegierte Mischehe“ kategorisiert. Auf Gerlind Lachenichts Frage, ob sie das Gefühl hatte, ihre Familie sei in irgendeiner Form „privilegiert“ gewesen, antwortet Renate Steinert: „Na klar. Wir waren ja nicht in Auschwitz“.

Ungerechtigkeit nach 1945

Nach dem Krieg ziehen sie vom Hinter- ins Vorderhaus, ebenso wie Walter Kuhnts Eltern. Die beiden Familien nähern sich wieder an. Renates Bruder Gerhard Kuhnt zieht vor dem Mauerbau nach Westberlin. Renates Mutter Cäcilie Kuhnt möchte im Osten bleiben. „Zu viele Nazis“ sind ihr im Westen.

Renate Kuhnts Eltern werden beide als Opfer des Faschismus anerkannt. Walter wird gefragt, was er für den Aufbau des neuen Staates leisten möchte. Als er sich weigert, in die SED einzutreten, wird ihm sein Status als Verfolgter aberkannt. Er sei nur fünf Monate im Arbeitslager gewesen. Unter sechs Monaten würde im Einzelfall entschieden. Walters Ehrenrente fällt weg, durch einen Unfall kann er nicht mehr arbeiten. Seine Psyche verschlechtert sich. Mitte der 60er Jahre begeht er Suizid.

Auch Cäcilie Kuhnts psychische Gesundheit verschlechtert sich nach dem Nationalsozialismus immer weiter. Renate Kuhnt kümmert sich um ihre Mutter. Sie braucht jedoch größere Unterstützung und geht in eine psychiatrische Klinik.

Später heiratet Renate Kuhnt, nimmt den Namen Steinert an und bekommt einen Sohn. Ihr Leben lang ist sie in ihrer evangelischen Kirchengemeinde sehr engagiert. Dort wissen einige Personen von ihrer jüdischen Herkunft, aber niemand kennt ihre gesamte Geschichte. Bei der Recherche zu Christen jüdischer Herkunft, bei denen Freiwillige in den evangelischen Gemeinden Berlins die Taufbücher durchsuchen, stößt eine Freiwillige auf einen bekannten Namen. Sie kennt Renate Steinert persönlich, fragt, ob sie sich mit dem Arbeitskreis über ihre Familiengeschichte unterhalten möchte. Sie stimmt zu. In den folgenden Monaten trifft sie sich mehrmals mit Gerlind Lachenicht, zeigt ihr Dokumente, Fotos, erzählt ihr von ihren Erfahrungen. Sie habe einen besonderen Zugang zu Renate Steinert gehabt, sagt Gerlind Lachenicht. Sie kam von der Kirche, das gibt einen Vertrauensvorschuss.

Geschichten dem Vergessen entreißen

Die Geschichte von Renates Familie ist nicht die einzige, die Gerlind Lachenicht recherchiert und unveröffentlicht gelassen hat. Sie wünscht sich, dass diese Geschichten nicht in Vergessenheit geraten. Doch viele der Betroffenen hatten und haben immer noch Angst vor der Veröffentlichung ihrer Geschichten, so wie Renate Steinert vor ihrem Tod.

Doch wie gestaltet man das Erinnern ohne Zeitzeug_innen? Renate Steinert ist nicht mehr am Leben, doch ihre Geschichte wurde weiter getragen. Auch wenn sich durch die Vermittlung die Geschichte durch verschiedene Perspektiven färbt, so ist es dennoch wichtig, die Geschichten nicht unerzählt zu lassen. Als Erinnerung an das Leid, vor dem sich Renate Steinert noch ihr ganzes Leben lang fürchtete. Um ihre Geschichte dem Vergessen zu entreißen.

___________________________________________________________________

1 Zur Geschichte der Kirchenbuchstelle und ihrer Mitarbeiter_innen siehe auf diesem Blog z.B. https://blogs.hu-berlin.de/kircheimns/2021/07/14/aus-dem-sicheren-dunkel-der-anonymitaet/ (16.07.2021)

2 Siehe z.B. Manfred Gailus (Hg.) (2015) „Täter und Komplizen in Theologie und Kirchen 1933-1945“. Göttingen: Wallstein Verlag.

3 Zur Geschichte der Messias-Kapelle siehe https://www.landeskirchenarchivberlin.de/forum-fur-erinnerungskultur/forum-schwerpunkte-der-arbeit/arbeitsbereiche/christen-judischer-herkunft/gedenkort-messiaskapelle-2/ (16.07.2021)

4 Teile dieser Recherchen wurden hier veröffentlicht: Hildegard Frisius, Marianne Kälberer, Wolfgang Krogel, Gerlind Lachenicht und Frauke Lemmel (Hg.) (2008) „Evangelisch getauft, als Juden verfolgt“, Berlin: Wichern Verlag.

5 Zur Geschichte des Arbeitskreises Christen jüdischer Herkunft siehe https://www.landeskirchenarchivberlin.de/forum-fur-erinnerungskultur/forum-schwerpunkte-der-arbeit/arbeitsbereiche/christen-judischer-herkunft/ (16.07.2021)

von Johan Wagner

Die Kirchenbuchstelle Alt-Berlin ist ein bedrückendes Kapitel in der Geschichte der evangelischen Kirche in Berlin. Kirchenmenschen legten hier eine „Fremdstämmigenkartei“ oder „Judenkartei“ an und meldeten „nicht-arische“ Christ:innen der Gestapo – in dieser Hinsicht war die Kirche dem Rassewahn verfallen wie andere Bereiche der „Volksgemeinschaft“. Lässt sich rekonstruieren, wer diese spezielle Kirchenbuchstelle 1936 in der kirchlichen Verwaltung über die Anweisung entsprechender Geldmittel möglich gemacht hat?

Die Gestapo hat ihre Akten zerstört, im Evangelischen Landeskirchlichen Archiv in Berlin (ELAB) haben sich etwa 2600 Karteikarten Verfolgter erhalten. 2008 gab es unter dem Titel „Evangelisch getauft, als Juden verfolgt“ Recherchen über diese dunkle Geschichte. Klar ist: Auch hier sind Verluste von Archivgut zu beklagen und viele aussagekräftige Unterlagen harren noch der Digitalisierung.[1]

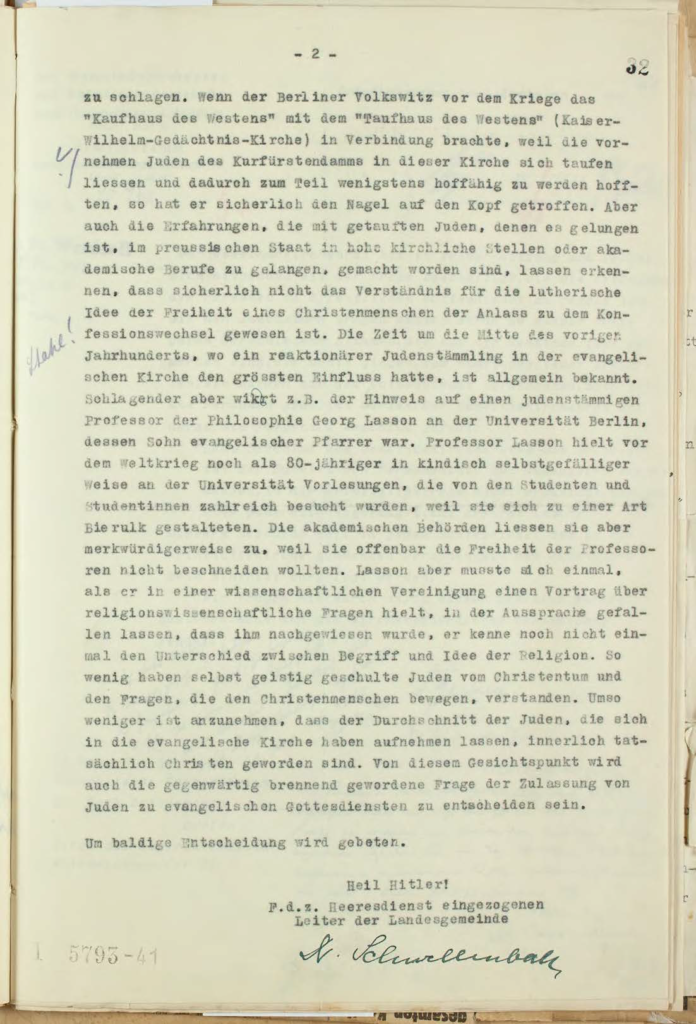

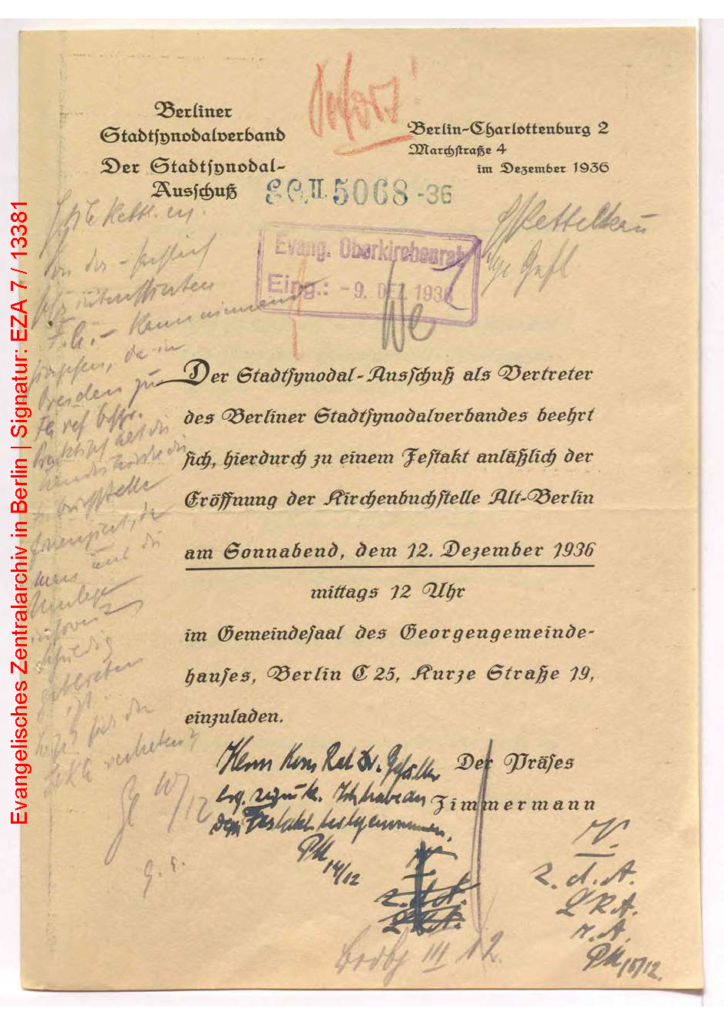

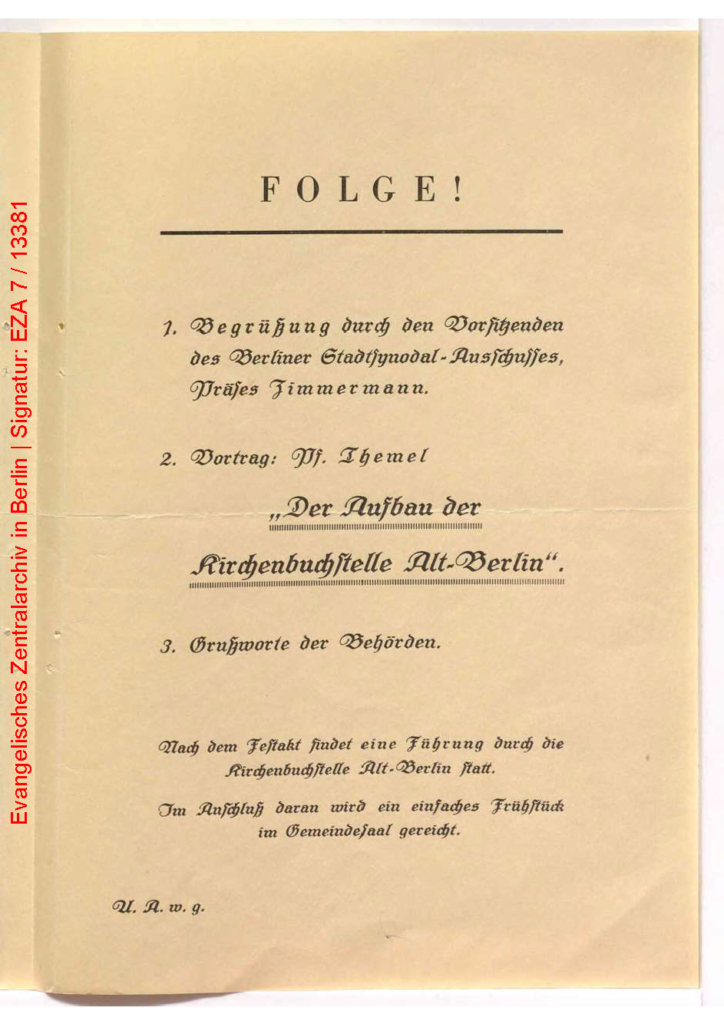

Im ELAB und dem Evangelischen Zentralarchiv (EZA) legt Archivgut eine Spur bis in die heutige Zeit. Ein Schreiben des Berliner Stadtsynodalverbands vom Dezember 1936 lädt zur „Eröffnung der Kirchenbuchstelle Alt-Berlin“. Der Berliner Stadtsynodalverband, ein wichtiger Verband von Kirchengemeinden, wurde überall in Berlin erst 1994 aufgelöst.

Konsistorialpräsident Georg Rapmund – ein Teilnehmer des Festakts?

Leider ist eine sicherlich ebenfalls verschickte Einladung in den konsistorialen Präsidialakten des ELAB bisher nicht aufgefunden worden. So lässt sich nur spekulieren, ob Konsistorialpräsident Georg Rapmund (1879-1937) teilnehmen konnte. Vielleicht ließ ihn seine Gesundheit im Stich. Sicher ist, dass es eine Spur des Geldes gibt, welches notwendig war für die Etablierung einer solchen „Gesamtaufgabe“[2]. Überliefert ist ein Lebenslauf, der ein kleines Biogramm eines Menschen mit Handlungsspielräumen für und wider Kirchenbuchstelle Alt-Berlin erlaubt:

„[…] vom 4.2.1926 bis 28.1.1936 Oberkonsistorialrat beim Evangelischen Oberkirchenrat in Berlin,

Die Kriegsjahre im I. Weltkrieg, die Georg Rapmunds Witwe angibt, sind sicherlich nicht unwichtig, auch Rapmunds Vorgänger war Kriegsteilnehmer; aus einem Witwenantrag in ELAB 105/222 [3].

vom 29.1.1936 ab Konsistorialpräsident in Berlin.

Dazu 5 Kriegsjahre (1914, 1915, 1916, 1917, 1918) […]“

Unter Berücksichtigung der Vorgänge um den tiefen Fall des Rapmund-Vorgängers Paul Walzer[4] kann man spätestens 1. März 1936 bis 2. Mai 1937 als offizielle Amtszeit Georg Rapmunds annehmen, wobei er sehr schnell schwer erkrankt zu sein scheint. Er wird dem „Aufbau der Kirchenbuchstelle Alt-Berlin“ – wie der Vortrag des Pfarrers Karl Themel unter der Überschrift in Großbuchstaben „FOLGE!“ betitelt ist – nicht im Wege gestanden haben.

Walter Siebert – so Gott will, Deutscher Christ

Rapmunds Nachfolger Walter Siebert wird ebenfalls den antisemitischen, rassistischen Kurs der „Deutschen Christen“ mitverfolgt haben, auch er könnte bereits das „einfache Frühstück“ (siehe Bild unten) im Rahmen des Festakts genossen haben. Auch ein hochraniger Vertreter des Evangelischen Oberkirchenrats (EOK) wird anwesend gewesen sein. Der EOK war die übergeordnete Behörde des Konsistoriums in Berlin. Rapmund und Siebert hatten als juristische Leiter des Konsistoriums den EOK über sich[5]. Siebert schreibt bereits im September 1936 an den Präsidenten des EOK:

[…] Ich bin und bleibe, so Gott will, Deutscher Christ. […]

aus EZA 7 / P / 1312[6]

Fast schon tragisch ist die Tatsache, dass Siebert wiederum Ende 1938 nach einer aus einer internen Sitzung durchgestochenen Äußerung über nationalsozialistisch pöbelnde Sicherheitskräfte seinem Nachfolger Dr. Johannes Heinrich Platz machen musste, der nach Wippermann als Exponent der NS-Linie im Konsistorium zu zweifelhaftem Ruhm kommt[7]. Heinrich äußerte im Hinblick auf die Kirchenbuchstelle Alt-Berlin 1941: „[…] die Kirche habe Kirchenbücher im Interesse des Staates geführt und er empfände es als eine mäßige Forderung, diese nun dem Staat zum Fotokopieren zur Verfügung zu stellen.“[8]

Kirchliche Amtshilfe auserzählt – offene Fragen

Der kurze Blick auf die amtierenden Kirchenmänner 1936 bis 1938 zeigt, dass die Geschichte der kirchlichen Amtshilfe noch lange nicht auserzählt ist. Weitere Fragen lauten:

- Lässt sich der historische Standort der Kirchenbuchstelle Alt-Berlin im heutigen Stadtbild rekonstruieren?

- Wie kann die Geschichte „Evangelisch getauft, als Juden verfolgt.“ mit modernen Datenbanken weiter nachverfolgt werden?

- Warum haben viele der Christ:innen, die in der Shoah ermordet wurden, weil evangelische Täter:innen dazu beigetragen haben, noch nicht einmal einen Stolperstein, der an sie erinnert?[9]

[1] Kirchenbuchstellen für genealogische Forschungen gibt es auch heute noch. Bei der rassistischen, antisemitischen Kirchenbuchstelle Alt Berlin hat eine X-Student Research Group, gefördert von der Berlin University Alliance (BUA) angesetzt. Grundlage war Hildegard Frisius, Marianne Kälberer, Wolfgang Krogel u. A. (Hrsg.), Evangelisch getauft, als Juden verfolgt, Berlin (Wichern) 2008. Das Seminar wurde vom Zentrum für Antisemitismusforschung und dem ELAB sowie der Kirchenbuchportal GmbH unterstützt. Siehe https://blogs.hu-berlin.de/kircheimns/2021/04/05/kirchliche-amtshilfe-die-kirchenbuchstelle-alt-berlin-und-der-holocaust/ (letzter Besuch: 23.6.2021).

[2] Wolfgang Krogel weist auf die vermeintliche finanzielle Attraktivität des Unterfangens hin, zugleich bedurfte es mindestens erheblicher Anfangsinvestitionen in Personal, Räume, Material. Ohne Unterstützung der Leitungsebene des Konsistoriums waren diese undenkbar, wenn auch die „praktische Durchführung des Projekts“ ohne Aufsichts-Einbeziehung lief. Wolfgang Krogel, Kirchenbuchstelle Alt-Berlin – ein Hilfsorgan des NS-Staates, in: Hildegard Frisius, Marianne Kälberer, Wolfgang Krogel u. A. (Hrsg.), Evangelisch getauft, als Juden verfolgt, Berlin (Wichern) 2008, S. 298-361, hier 312.

[3] In einem Schreiben des Evangelischen Oberkirchenrats vom 7. Februar 1936 steht allerdings: „Der Landeskirchenausschuss hat in seiner Sitzung vom 29. Januar d. Js. Sie mit Wirkung vom 1. März d. Js. ab zum Konsistorialpräsidenten in Berlin ernannt […]“ (beide Quellen aus ELAB 105/222).

[4] Siehe: https://blogs.hu-berlin.de/kircheimns/2020/08/24/konsistorialpraesident-paul-walzer-symptomatisch-fuer-kirche-in-berlin-und-brandenburg-in-der-zeit-1934-und-danach/ (letzter Besuch 17.6.2021).

[5] Wolfgang Krogel, Normalität und Notstand. Pfarrerschaft, Juristen und protestantisches Milieu 1914 bis 1949 – Forschungsfragen zum Beitrag protestantischer Strömungen zum Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland, in Der Bär von Berlin. Jahrbuch des Vereins für die Geschichte Berlins, 69. Folge, 2019, S. 117-130, hier S. 122.

[6] Der größere Kontext des Satzes lautet: „Ich habe vor der Öffentlichkeit meine deutsch-christliche Einstellung in meiner persönlichen Haltung nie verborgen und gedenke, es auch hinfort nicht zu tun. Ich bin und bleibe, so Gott will, Deutscher Christ. Ich habe aber diese meine persönliche kirchenpolitische Auffassung von meiner kirchenamtlichen Stellung nach bestem Gewissen so fern gehalten, daß ich meine beschworene Pflicht, als Beamter der Kirche die Gesetze zu achten und die Ordnung zu wahren, durch kirchenpolitische Einflüsse nicht beugen ließ. […]“ aus: EZA 7 / P / 1312.

[7] In seiner Personalakte findet sich unter dem Kopf „Herrmann Konsistorialrat“ (einfache Maschinenschrift) ein Bericht, in dem Walter Siebert angeschwärzt wird: „[…] Herr Oberkonsistorialrat Siebert schloss die Erörterung dieser Angelegenheit mit dem mit erhobener Stimme gemachten Ausruf: „Das [die pöbelnden (Polizei-)Offiziere, die ein Pfarrer wegen Ausfällen gegen einen französischen Bekannten angezeigt hat] sind Schurken! Das sind die wahren Landesverräter!“ aus: EZA 7 / P / 1312. Wippermann zu Konsistorialpräsident Dr. Johannes Heinrich in Wolfgang Wippermann, Kirche im Krieg, in Erich Schuppan (Hrsg.): Bekenntnis in Not – Kirchenkampf. Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg im Konflikt mit dem totalen Staat (1933-1945), Berlin: Wichern (2000), S. 305-350, hier S. 325. Konsistorialpräsident Dr. Johannes Heinrich lag auf einer Linie mit der Verfolgungspolitik Karl Themels, siehe: https://blogs.hu-berlin.de/kircheimns/2021/04/09/verfolgtenpolitik-um-1940-seenotrettungspolitik-um-2020-dinge-ins-verhaeltnis-setzen/ (letzter Besuch 18.6.2021).

[8] zit. nach Wolfgang Krogel, Kirchenbuchstelle Alt-Berlin – ein Hilfsorgan des NS-Staates, in: Hildegard Frisius, Marianne Kälberer, Wolfgang Krogel u. A. (Hrsg.), Evangelisch getauft, als Juden verfolgt, Berlin (Wichern) 2008, S. 298-361, hier 338-339.

[9] So kann man die Deportations-Liste in der Publikation Gerlind Lachenicht: Liste der Deportierten aus der „Fremdstämmigen-Kartei“ in der Kirchenbuchstelle Alt-Berlin, in: Hildegard Frisius, Marianne Kälberer, Wolfgang Krogel u. A. (Hrsg.), Evangelisch getauft, als Juden verfolgt, Berlin (Wichern) 2008,S. 362-373 und die Liste zu in der Messias-Kapelle ab 1933 getauften – https://www.landeskirchenarchivberlin.de/forum-fur-erinnerungskultur/forum-schwerpunkte-der-arbeit/arbeitsbereiche/christen-judischer-herkunft/ (letzter Besuch 1.7.2021) – mit der Datenbank unter www.stolpersteine-berlin.de (letzter Besuch 23.6.2021) abgleichen.

SFR – Selected Further Reading

- Norbert Frei, 1945 und wir, München (C. H. Beck) 2005, fast schon ein Klassiker, wie nach 1945 mit der deutschen Geschichte Leerstellen weitergetragen wurden.

- Aktives Museum e. V., Ausgeblendet. Der Umgang mit NS-Täterorten in West-Berlin, Berlin 2020. Katalogbroschüre zur pandemiebedingt leider bisher nur kurz begehbaren Ausstellung, die thematisiert wie Täterorte in Berlin „in Vergessenheit gerieten“.

Über den Autor

Dr. Johan Wagner ist Referent für Fördermittelrecht der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Er gehört zum Lehrbeauftragten-Pool des Instituts für Geschichtswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine Forschungsinteressen und Arbeitsgebiete sind Europäische Integration, Pressegeschichte, europäische Beziehungen zur arabischen Welt, Wissenschaftsstrategie, konfessionelle Entwicklungen in Europa, europäische Konflikt- und Friedensgeschichte, siehe auch: https://www.clio-online.de/researcher/id/researcher-5652

Hildegard Ehrig – Porträt einer Mitarbeiterin der Kirchenbuchstelle Alt-Berlin

von Victoria Klärner

iii

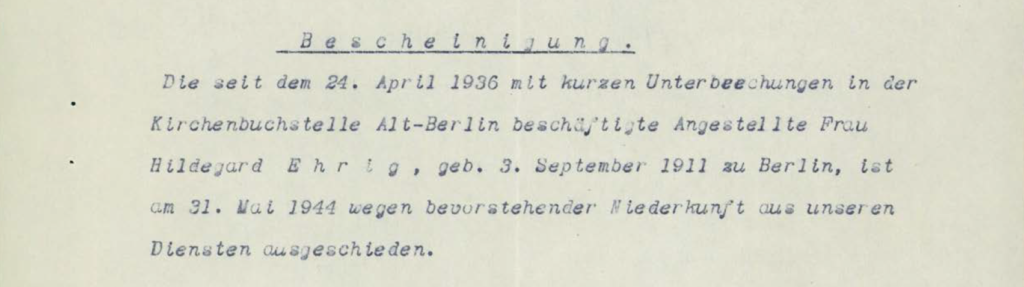

Nachweis der Anstellung Hildegard Ehrigs in der Kirchenbuchstelle Alt-Berlin (ELAB 4/410)

iii

Die Geschichte orientiert sich an Namen. Jede Epoche und jedes Ereignis werden mit bestimmten Namen verbunden. Das gilt auch und vor allem für die Zeit des Nationalsozialismus. In diesem Fall stehen die Namen nicht nur stellvertretend für eine bestimmte Zeit, sondern auch für eine große, unüberschaubare Gruppe von Menschen, die nicht bekannt sind und aus diesem Grund für ihre Taten nicht belangt werden können. Nachweisbar sind meist nur die grausamsten Einzeltäter, die Schreibtischtäter hingegen bleiben oft namenlos. Dass deren Taten nicht weniger folgenschwer waren, zeigt das Beispiel der Kirchenbuchstelle Alt-Berlin (KBS). Von 1935-1945 arbeiteten dort bis zu 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter[1] daran, die konfessionellen Verwandtschaftsverhältnisse der Berliner Bevölkerung aufzuschlüsseln. Was auf den ersten Blick vielleicht noch belanglos scheint, erwies sich als maßgebliche Informationsquelle für die systematische Verfolgung der Juden. Durch die intensiven genealogischen Nachforschungen konnten die jüdisch-stämmigen Bürger identifiziert und so die Verfolgung derselben entscheidend vorangebracht werden. Durch ihre aktive Zuarbeit hat die Kirche eine wesentliche Beihilfe zur folgenden Ausgrenzung geleistet.

Initiiert wurde das Vorhaben nicht etwa von nationalsozialistischer Seite – obwohl 1935 eine entsprechende Stelle eingerichtet wurde[2] – sondern von der evangelischen Kirche. Um die „Nichtarier“ ausweisen zu können, musste eine Auswertung der Kirchenbücher erfolgen, wodurch die Kirche schlagartig integraler Bestandteil und wichtige Säule des Staates wurde. Da es staatliche Personenstandsregister erst seit Mitte der 1870er Jahre (Preußen) gab, waren die Kirchenbücher von besonderer Bedeutung. Diese reichten deutlich weiter zurück und waren somit eine einmalige, dem Staat eigentlich nicht zugängliche Quelle.

Festgehalten wurden die Namen der Betroffenen in s. g. „Juden-„ bzw. „Fremdstämmigenkarteien“, welche die Abstammung und Konfession zurückreichend bis zu den Großeltern beinhaltete. Für die Erstellung dieser Karteien war die KBS verantwortlich. Im Gegensatz zum Leiter derselben, dem Theologen Karl Themel[3], waren die Namen der Angestellten bis vor kurzem noch unbekannt. Durch einen Zufallsfund wurde eine Tabelle mit 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entdeckt, die 1937 dort gearbeitet haben. Leider ist in der Liste jeweils nur der Nachname angegeben. Hier begann die Spurensuche.

Vom 24.4.1936 bis zum 1.6.1944 war ich bei der Berliner Stadtsynode. Dort war ich in der Abteilung „Kirchenbuchstelle Alt Berlin“ als sippenkundliche Sachbearbeiterin und im Büro tätig.[4]

Die Spuren führten zu Helene Frieda Minna Hildegard Ehrig, die hier in einem Lebenslauf aus dem Jahr 1947 ihre Tätigkeit beschreibt. Als exemplarisches Beispiel soll sie einen Einblick hinter die Kulissen gewähren. Wer war Hildegard Ehrig? Wusste oder ahnte sie zumindest, welche Folgen ihre Arbeit haben würde?

Um sich ein Bild von ihr machen zu können, lässt man sie am besten zunächst selbst zu Wort kommen.

Ich, Hildegard Ehrig, geb. Gordes, bin am 3.9.1911 in Berlin geboren, als Tochter des Kaufmanns Alexander Gordes und seiner Ehefrau Frieda geb. Schierjott. Von 1917 ̶ 1926 besuchte ich die Volksschule und wurde am 24.3.1926 im Dom zu Berlin konfirmiert, wo ich auch von meinem vierten Lebensjahr an, den Kindergottesdienst besucht habe. Von Ostern 1926 bis zum Herbst 1927 besuchte ich die Kinderpflegerinnen Schule in Berlin Niederschönhausen und daran anschließend, dort und im Jugendheim Charlottenburg, den „Schulwissenschaftlichen Vorkursus“, ohne Fremdsprache, der mit einer Abschlussprüfung für die mittlere Reife vor dem Stadtschulamt im Herbst 1928 schloss. Durch Krankheit meiner Mutter blieb ich bis zum Mai 1931 zu Hause, um dann bis zum 21.12.1931 im Kinderhaus am Friedrichshain als Kinderpflegerin zu arbeiten. Durch meine Zugehörigkeit zum Burckhardthaus seit 1928 und meiner Mitgliedschaft zur Jugendschar der Domgemeinde entschloss ich mich, in der Domgemeinde der Gemeindeschwester in der Gemeindearbeit und besonders in der Arbeit an den Jungscharkindern zu helfen. Ferner nahm ich an verschiedenen Freizeiten und Rüsttagen vom Burckhardthaus teil.

Allein diese wenigen Zeilen reichen aus, dem zunächst konturlosen Namen ein Gesicht zu verleihen. Hildegard Ehrig scheint eine äußerst soziale und engagierte Person gewesen zu sein, die sich besonders für Kinder und Jugendliche einsetzte, sowohl beruflich als auch privat. Ebenso deutlich wird auch ihre Engagiertheit in der christlichen Gemeinschaft, die wohl in der Familie lag; der Vater war u. a. Helfer im Kindergottesdienst und auch die Mutter war in der Gemeinde aktiv. In einem Empfehlungsschreiben aus dem Jahr 1947 heißt es, Hildegard Ehrig wäre ein Mensch, „der persönlich fest im christlichen Glauben wurzelt. Ihr Elternhaus ist ein ausgesprochen christliches.“ Wie kommt nun ein Mensch, der die christlichen Gebote offensichtlich auch lebte, an eine solch menschenfeindliche Beschäftigung wie in der KBS? Die Antwort ist (leider): wir wissen es nicht. An dieser Stelle können nur Vermutungen aufgestellt werden; eine wäre, dass sie über ihre Gemeindearbeit an die Anstellung kam.[5]

Aus einem Zeugnis, das 1944 ausgestellt wurde, gehen ihre genauen Aufgaben in der KBS hervor:

Sie war zunächst bei der Verkartung der Berliner Kirchenbücher des 19. Jahrhunderts beschäftigt. Nach Einrichtung der Kirchenbuchstelle Alt-Berlin am 12. Oktober 1936 wurde sie als Sachbearbeiterin beschäftigt. Als solche ermittelte sie Eintragungen in den Berliner Kirchenbüchern und auch in schwierigem Falle genealogische Zusammenhänge Berliner Sippen. Auch mit allen vorkommenden Arbeiten im Büro sowie in der Photokopierabteilung war sie zu unserer vollen Zufriedenheit tätig.

Sie hatte demnach nicht nur einfache Büroarbeiten zu erledigen, sondern war am eigentlichen Vorhaben aktiv beteiligt und das auch langfristig, immerhin war sie fast so lange angestellt, wie die KBS existierte. So konnte sie die Strukturen und damit auch die Ziele derselben sicherlich erkennen. Auch ein Teil ihres Privatlebens schien in der KBS stattgefunden zu haben, schließlich lernte sie dort ihren Mann Kurt Ehrig kennen; das Paar heiratete am 23.05.1942. Aufgrund ihrer Schwangerschaft schied sie kurz darauf aus dem Dienst aus, in ihrem Zeugnis wird sie folgendermaßen beschrieben:

Bei mündlich vorgetragenen Anträgen zeigte sie im Verkehr mit dem Publikum stets freundliches, hilfsbereites Wesen. Frau Ehrig war pünktlich, gewissenhaft und sorgfältig in ihrer Arbeit und bewies im Betrieb stets gute Kameradschaft.

Nachdem sie die Geburt ihres Sohnes Jürgen Kurt Gustav Alexander Ehrig und das Kriegsende nicht in Berlin erlebt hatte, kam sie nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes am 14.11.1945 dorthin zurück. Kurz darauf starb auch ihr Sohn.

Seit dem Juli 1946 bis jetzt nähte ich kunstgewerbliches Spielzeug. Da mich diese Arbeit aber nicht befriedigt, wurde mir von befreundeter Seite empfohlen, in die Gemeindearbeit zu gehen und als Religionslehrerin zu wirken. Hierfür habe ich große Freudigkeit, da es mir sehr wichtig ist, dass unsere Jugend von gottesfürchtigen Lehrern in die heilige Schrift eingeführt wird.

Durch die Arbeit als Katechetin[6] konnte Hildegard Ehrig die Arbeit mit Kindern und ihren christlichen Glauben gekonnt miteinander vereinen. Im Jahr 1947 beendete sie ihre Ausbildung und arbeitete anschließend in zwei Weißenseer Grundschulen. Ganz am Ende ihres Lebenslaufs aus demselben Jahr finden sich die wohl interessantesten Zeilen der gesamten Akte:

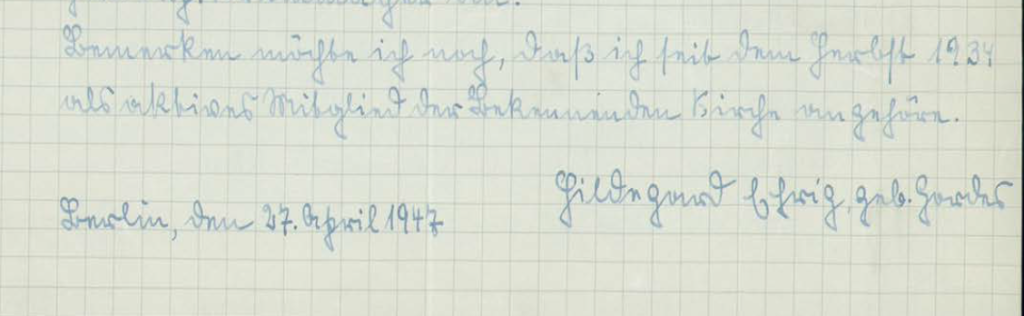

Lebenslauf aus dem Jahr 1947 (ELAB 4/410)

Bemerken möchte ich noch, dass ich seit dem Herbst 1934 als aktives Mitglied der Bekennenden Kirche angehöre.

Diese Aussage macht das Bild, welches bis dahin von ihr entstanden ist, um einiges komplexer und auch interessanter. Und zugleich wirft es Fragen auf: Wie weit ging ihre Mitgliedschaft? Hat sie vielleicht im Kleinen das Vorhaben der KBS manipuliert? Oder war diese Angabe womöglich nur eine Schutzbehauptung, um sich nach dem Krieg – wie viele andere – als regimekritisch zu präsentieren? Anhand einiger Verweise in ihrem Lebenslauf können zumindest mögliche Beeinflussungen hinsichtlich der Bekennenden Kirche ausgemacht werden. Sie war in der Berliner Domgemeinschaft engagiert, wurde dort getauft, konfirmiert und besuchte den Kindergottesdienst. In dieser Zeit waren Bruno Doehring und Georg Burghart dort als Domprediger tätig; beide waren zwar keine Mitglieder der Bekennenden Kirche, jedoch standen sie zumindest deren Ideen nahe, Doering trat zudem offen regimekritisch auf. Während Ehrigs späteren Engagements im Burckhardthaus[7] war Otto Riethmüller der Leiter desselben und überdies Mitglied der Bekennenden Kirche. Hinzu kam, dass das Haus in Dahlem stand, bekanntermaßen der Wirkungskreis von Martin Niemöller. Ferner hielt sie sich 1933 längere Zeit im Haus von Walter Braun auf, um sich um dessen erkrankte Frau zu kümmern. Der spätere Generalsuperintendent schrieb ihr nicht nur eine Empfehlung für die Ausbildung zur Katechetin, sondern war auch regimekritisch eingestellt. Zuletzt sei noch die spätere Bekanntschaft zu Helga Krummacher erwähnt, der Frau des Generalsuperintendenten Friedrich-Wilhelm Krummacher, welcher wiederum eng mit Otto Dibelius bekannt war. Doch das sind nur Überlegungen zu möglichen Einflüssen, die Nähe Hildegard Ehrigs zu diesem Kreis ist nicht bekannt. Durch das Fehlen entsprechender Unterlagen bzw. Belege, auf die sich solche Mutmaßungen stützen könnten, kann die Frage nach ihrer Mitgliedschaft nicht geklärt werden und auch Vermutungen in diese Richtung – selbst angesichts möglicher Bekanntschaften – gingen zu weit und wären reine Spekulation.

Namen können entscheidend sein – das wurde deutlich. Nicht nur heute sind sie für die Erforschung der Vergangenheit von Bedeutung, auch aus zeitgenössischer Sicht waren sie essenziell. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es auf Seiten der Täter häufig nur Einzelpersonen, die angeklagt wurden; angesichts dieser grausamen Einzeltäter konnten die Schreibtischtäter nur allzu leicht in der Gruppe untergehen und verschwinden. [8] Mit diesem Porträt wurde der Versuch unternommen, jene aus dem sicheren Dunkel der Anonymität herauszuholen und somit auch die kleinen Räder im Getriebe in den Blick zu nehmen und ihrer Funktion in der Maschinerie nachzugehen. Denn ohne diese kleinen, vielleicht auf den ersten Blick unscheinbar wirkenden Teile, konnte das Ganze nicht funktionieren. So auch in der KBS; jeder trug seinen Teil zum Funktionieren derselben bei – und somit auch zur Verfolgung einer Minderheit.

Auf der Suche nach den Tätern in der Kirche fokussiert man sich zunächst fast zwangsläufig auf die Deutschen Christen, immerhin war die antisemitische Ideologie dort programmatisch. Die Überlegung hingegen, dass genauso auch in der Bekennenden Kirche Täter zu finden sind, erscheint angesichts des dafür fast synonym gebrauchten Begriffs des Widerstands womöglich paradox – doch das ist es nicht. Zum einen zeigt sich genau an dieser Stelle die erfolgreiche kirchliche Geschichtsschreibung, die eine solche Engführung bis heute proklamiert.[9] Zum anderen hat die Forschung wiederholt gezeigt, dass sich Bekennende Kirche und Nationalsozialismus, und damit auch eine christliche Gesinnung und menschenfeindliche Handlungen, keinesfalls widersprechen mussten. Genauso auch bei der Überlegung, ob eine Frau, die kurz nacheinander Mann und Sohn verliert, sich für Kinder und Jugendliche engagiert, Spielzeug näht und tief in ihrem christlichen Glauben verwurzelt ist, als Täterin angesehen werden kann; die Antwort ist: ja. Einfach, weil das eine das andere nicht ausschließt. Was aus heutiger Sicht ein Widerspruch zu sein scheint, konnte im zeitgenössischen Kontext durchaus möglich sein. Im Fall der Bekennenden Kirche sollten nicht von wenigen engagierten Einzelpersonen Rückschlüsse auf eine ganze Gruppe gezogen werden. Die Gruppierung bewegte sich vielmehr zwischen Zustimmung, Kollaboration und vereinzeltem Widerstand. Wo Hildegard Ehrig ihren Platz in dieser Konstellation einnehmen würde, wäre durchaus interessant, bleibt aber vermutlich im Schatten der Vergangenheit verborgen. Vielleicht hat sie sich widersetzt, vielleicht hat sie nicht verstanden, wozu das alles führen wird, oder vielleicht handelte sie auch aus Überzeugung und versuchte diese später durch eine Schutzhandlung zu verbergen, wir wissen es nicht. Doch was wir wissen ist, dass sie einen Teil zur späteren Geschichte beigetragen hat.[10] Und um mit den Worten Hannah Arendts zu schließen: Niemand hat das Recht zu gehorchen.

Literaturempfehlungen zur Kirchenbuchstelle Alt-Berlin und zur Kirche im Nationalsozialismus:

Gailus, Manfred: Kirchliche Amtshilfe. Die Kirche und die Judenverfolgung im »Dritten Reich«, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2008.

Gailus, Manfred: Bruderkampf im eigenen Haus: Die evangelischen Pfarrer in Berlin und der Nationalsozialismus, in: Kirchliche Zeitgeschichte (2000), Vol. 13/1, Katholizismus und Protestantismus während der NS-Diktatur und in der Nachkriegszeit, S. 20-44.

Krogel, Wolfgang G.; Lachenicht, Gerlind u. a. (Hrsg.): Evangelisch getauft – als Juden verfolgt. Spurensuche Berliner Kirchengemeinden, Wichern 2008.

Lachenicht, Gerlind u. a. (Hrsg.): Der Stern im Taufbecken. Berliner Christen jüdischer Herkunft und Evangelische Kirche im Nationalsozialismus, Evang. Landeskirchl. Archiv in Berlin (2013).

Sandvoss, Hans-Rainer: »Es wird gebeten, die Gottesdienste zu überwachen…«. Religionsgemeinschaften in Berlin zwischen Anpassung, Selbstbehauptung und Widerstand von 1933 bis 1945, Berlin 2014.

Interessante (Online)-Ausstellungen und weiterführende Informationen zum Thema

Neue Anfänge nach 1945? Wie die Landeskirchen Nordelbiens mit ihrer NS-Vergangenheit umgingen, Eine Wanderausstellung der Nordkirche 2016 – 2019, online verfügbar unter https://www.nordkirche-nach45.de/.

Unterwegs zur mündigen Gemeinde – Die Evangelische Kirche im Nationalsozialismus am Beispiel der Gemeinde Dahlem (Martin-Niemöller-Haus Berlin-Dahlem), Ausstellung online verfügbar unter https://www.friedenszentrum-martin-niemoeller-haus.de/ausstellung/.

Widerstand aus christlichem Glauben, Informationen und Dokumente der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, online verfügbar unter https://www.gdw-berlin.de/home/.

Widerstand!? Evangelische Christinnen und Christen im Nationalsozialismus (Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kirchliche Zeitgeschichte), interaktive Ausstellung online verfügbar unter https://de.evangelischer-widerstand.de/#/.

[1] Gemeint sind 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Tabelle angeführt werden, und der Leiter Karl Themel. Im Laufe der Recherche konnten noch zwei weitere Mitarbeiterinnen identifiziert werden.

[2] Die Reichsstelle für Sippenforschung (später Reichssippenamt) wurde 1935 gegründet und beschäftigte sich hauptsächlich mit der Erstellung von Ariernachweisen. Letztere mussten im Rahmen des Berufsbeamtengesetzes vom April 1933 für bestimmte Berufe erbracht werden. Um den Beruf weiter ausüben zu können, musste die „arische“ Herkunft urkundlich durch einen Abstammungsnachweis belegt werden. (Vgl. https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/N36YVVRG6K7MXKJKFQKRWCSBEN CBAH2P)

[3] Karl Themel (1890-1973) war Theologe, evangelischer Pfarrer und ab 1932 Mitglied der NSDAP. Zudem war er Mitbegründer und gehörte zum engsten Führungskreis der Deutschen Christen. Er initiierte die Kirchenbuchstelle Alt-Berlin auf eigenes Bestreben und bekleidete hochrangige Kirchenämter. Nach 1945 war er weiterhin als Pfarrer tätig und wurde mit Aufgaben im Archiv- und Kirchenbuchwesen der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg (West-Berlin) betraut. (Vgl. Gailus, Manfred: Themel, Karl, in: Handbuch des Antisemitismus. Band 2: Personen, hrsg. v. Wolfgang Benz, Berlin u. a. 2009, S. 826f.)

[4] Alle hier angeführten Zitate und Bilder entstammen der Personalakte, welche im Evangelischen Landesarchiv Berlin unter der Signatur ELAB 4/410 zu finden ist. Darin befinden sich: Personalbogen, Fragebogen, handschriftlicher Lebenslauf 1947, Bescheinigung, handschriftlicher Lebenslauf 1948, Katecheten-Prüfung, Zeugnis über die Prüfung für das katechetische Lehramt, Bescheinigung, Zeugnis und drei Fotografien.

[5] In einem Dokument, das von Karl Themel im Jahr 1947 verfasst wurde, geht er auf die personelle Struktur der KBS genauer ein. „Während der Herstellung der Karteien 1936 wurden im Ganzen etwa 250 Personen als Zeitangestellte vom Stadtsynodalverband eingestellt und beschäftigt, der auch Tarifverträge abschloss. Sie rekrutierten sich meist aus den Kirchengemeinden, deren Kirchenbücher angegeben und verkastet waren. […] Vor Aufnahme der Arbeit der Kirchenbuchstelle im Herbst 1936 wurden aus den Verkartern die geeigneten Personen für das Stammpersonal von mir und Baer ausgesucht und vom Stadtsynodalverband als Dauerangestellte übernommen.“ (ELAB 1/1238)

[6] Katechetinnen und Katecheten unterrichteten Religion, vor allem an Grundschulen.

[7] Das Burckhardthaus war eine Einrichtung der Evangelischen Kirche in Berlin-Dahlem, die ab 1893 bestand und nach ihrem Gründer benannt wurde. Im Mittelpunkt stand das Engagement für Kinder, Jugendliche und vor allem für (junge) Frauen.

[8] Vgl. dazu: Paul, Gerhard: Von Psychopathen, Technokraten des Terrors und ganz gewöhnlichen Deutschen. Die Täter der Shoah im Spiegel der Forschung, in: Die Täter der Shoah. Fanatische Nationalsozialisten oder ganz normale Deutsche?, hrsg. von ders., Göttingen 2002, S. 13-90.

[9] Nach 1945 betrieb die Kirche ihre eigene Geschichtsschreibung (Arbeitsgemeinschaft für die Geschichte des Kirchenkampfes), übernahm so die Deutungshoheit über ihre eigene Rolle und schrieb die „Kirchenkampf“-Mythen fort, sodass sie sich in einem insgesamt positiven Licht darstellen konnte. Damit war sie durchaus erfolgreich, für viele Nachgeborenen war diese Haltung handlungsprägend und ist es mitunter auch heute noch. Die BK-Führungspersonen genossen lange Zeit einen hohen Stellenwert, der erst heute in Frage gestellt wird und zu heftigen Kontroversen und auch Generationskonflikten führt. (Vgl. u.a. Gailus, Manfred: Bruderkampf im eigenen Haus: Die evangelischen Pfarrer in Berlin und der Nationalsozialismus, in: Kirchliche Zeitgeschichte (2000), Vol. 13/1, Katholizismus und Protestantismus während der NS-Diktatur und in der Nachkriegszeit, S. 20-44; Sandvoss, Hans-Rainer: »Es wird gebeten, die Gottesdienste zu überwachen…«. Religionsgemeinschaften in Berlin zwischen Anpassung, Selbstbehauptung und Widerstand von 1933 bis 1945, Berlin 2014.)

[10] Ehrigs Beschäftigung in der KBS erscheint wie eine Zäsur oder ein Fremdkörper in ihrem Lebenslauf; vor und nach ihrer Anstellung arbeite sie mit Kindern und engagiert sich in der Kirche. Sie steht so symbolisch für viele Karrieren und Kontinuitäten in der Kirche, die im NS in das System integriert waren, davor und danach aber normalen Beschäftigungen nachgingen.

iii