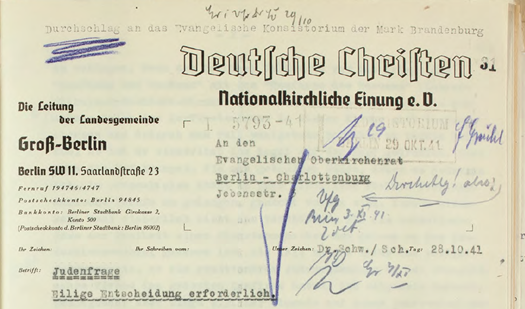

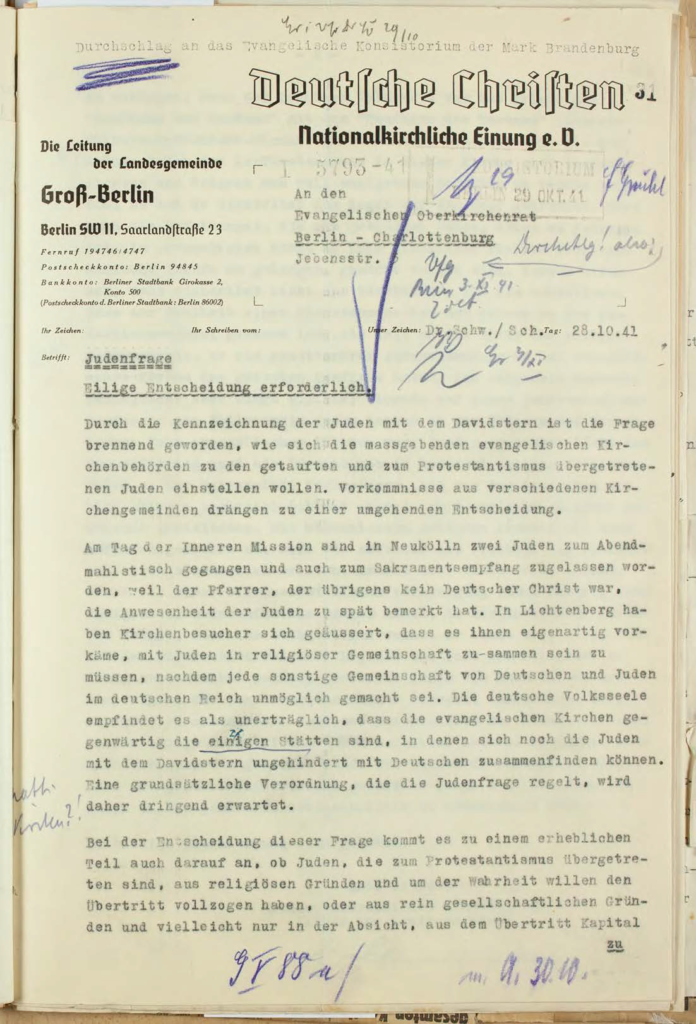

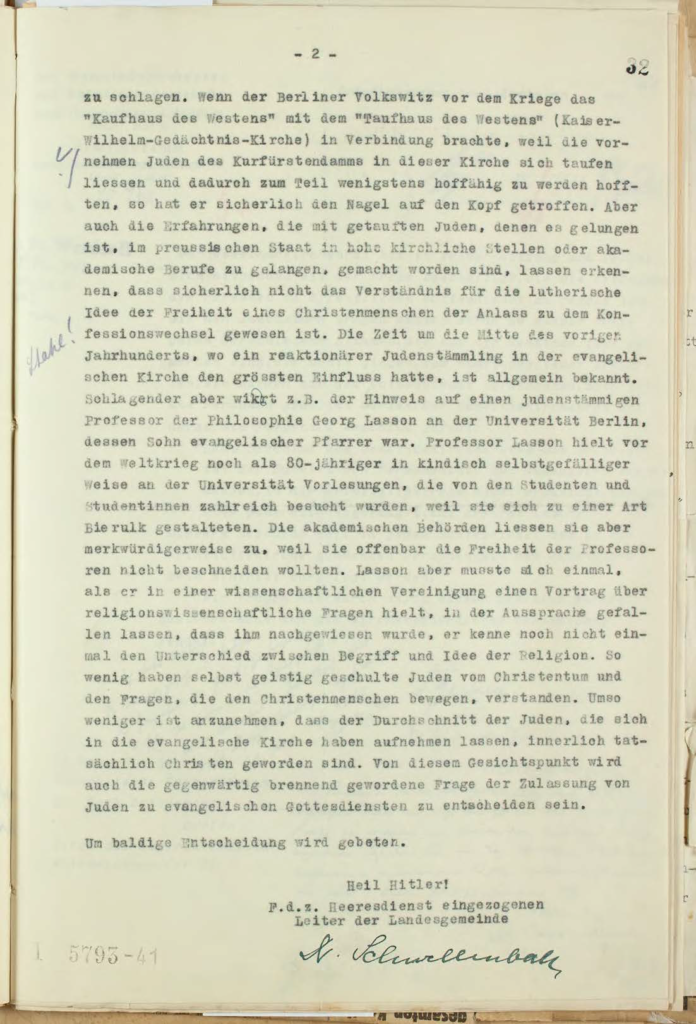

Im Rahmen eines Forschungsseminars zu Kirche im Nationalsozialismus, Nachgeschichte und Erinnerungspolitik sind verschiedene Projekte entstanden, die die Geschichte der Berliner Messiaskapelle erzählen.

Eines davon ist das Einzelschicksal der getauften Jüdin Ruth Wichmann geb. Heine, die in das Konzentrationslager Ravensbrück deportiert und schließlich in den Gaskammern von Bernburg a. d. Saale ermordet wurde.

Die wenigen Originaldokumente zeigen, wie bruchstückhaft ihr Leben der Nachwelt erhalten geblieben ist. Mit Hilfe einer Künstlerin wurden realitätsnahe Gemälde angefertigt, die sie und die beiden Orte, die die Erinnerung an sie prägen, darstellen.

Weitere Projekte, die im Rahmen des Seminars zur Messiaskapelle durchgeführt wurden, sind auf diesem Blog zu finden.

Die Dokumentation und Recherche erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Archiv der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, dem Evangelischen Landeskirchlichen Archiv in Berlin und dem Landesarchiv Berlin.

Künstlerin der Bilder ist Lara Maria Carrà: @lara_carra_art

Das Projekt wurde erarbeitet von Jonas Hauck.

Der Instagram-Post findet sich auf dem Instagram-Kanal der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz:

https://www.instagram.com/gemeinsam_ekbo/p/C9O6ZjghEWm/?hl=de&img_index=1

#history #messiaskapelle #religion #berlin #prenzlauerberg #erinnerungskultur #niemalsvergessen #gedenken #erinnerung #stolpersteine #gedenkstätteravensbrück #bernburg #forschung #taufe #jüdin

von Laura Steinbrück

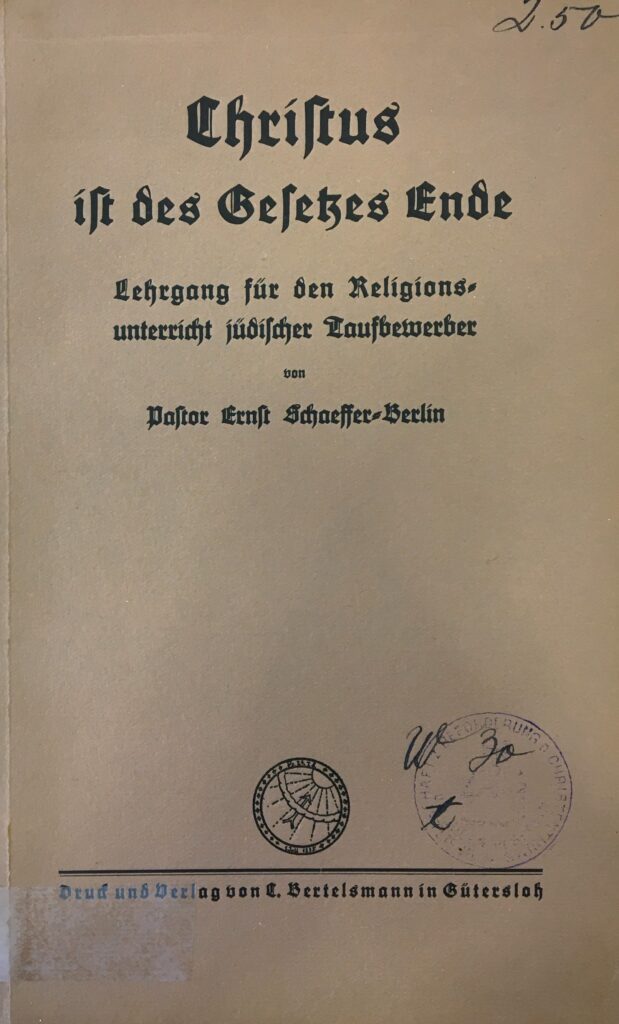

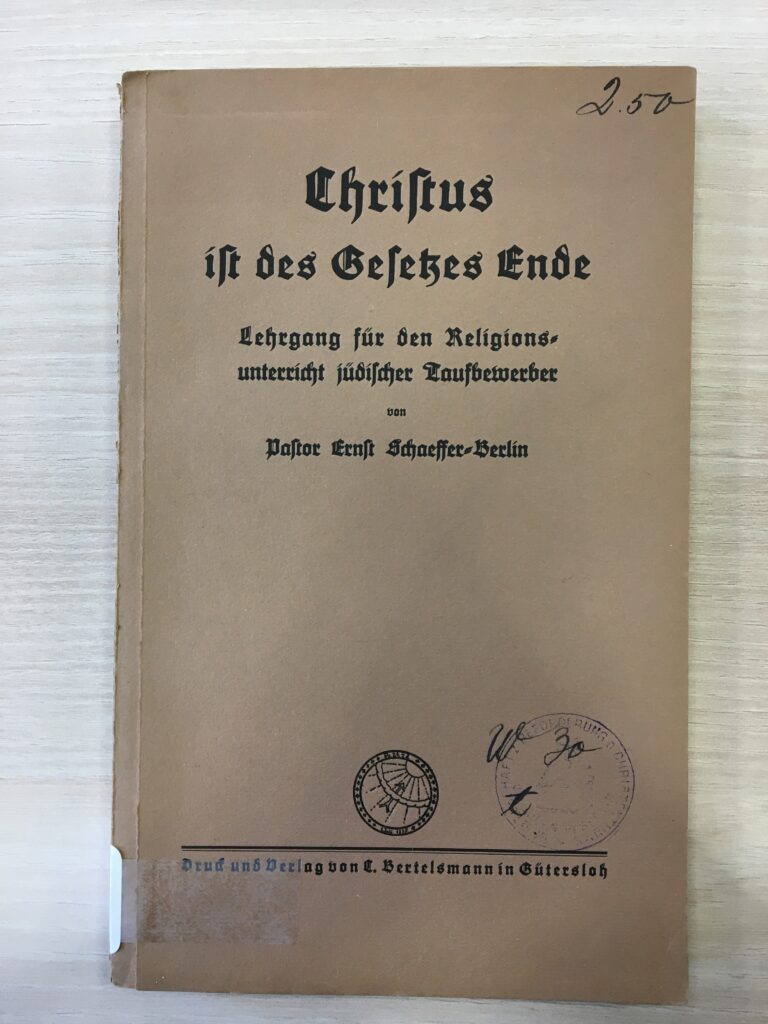

Wie es sich angefühlt haben muss, als am 11. November 1938 die Büroräume der „Gesellschaft zur Beförderung des Christentums unter den Juden“ (kurz: „Gesellschaft“) von Nationalsozialisten gestürmt und demoliert wurden, kann man heute kaum mehr nachempfinden. Für die „Gesellschaft“ war das Ereignis im Rahmen der Novemberpogrome einschneidend und sollte eine Vorahnung auf die kommenden Jahre liefern. Schon zuvor hatte die Vereinigung der „Deutschen Christen“ ihre ablehnende Haltung gegenüber der Judenmission deutlich gemacht. Die „Gesellschaft“ setzte sich aber genau für diese ein. In der Messiaskapelle in Prenzlauer Berg wurde noch lange nach der Machtübergabe an Adolf Hitler Taufunterricht angeboten und Juden:Jüdinnen der Eintritt in das Christentum ermöglicht. In den Räumen der Gesellschaft befand sich auch eine umfassende Bibliothek, die für den Unterricht genutzt wurde. [1] Die Verfügung zur Schließung des Vereins und zum Einzug des gesamten Vermögens überraschten die „Gesellschaft“ als Folge nicht. Trotzdem waren die Konsequenzen gravierend: Im Frühjahr 1941 besetzte die Gestapo die Geschäftsstelle und beschlagnahmte jegliches Inventar.[2] Die dazugehörige Verfügung zum Einzug des Vermögens geht von einem Bibliotheksbestand der „Gesellschaft“ von ca. 2.000 Büchern aus.[3]

© 2024 Steinbrück

„Nur die wertvolle Bibliothek ist auf meinen energischen Protest der Preussischen Staatsbibliothek überwiesen.“

Willhelm Knieschke, 1947

Möglicherweise habe der Einspruch des damaligen Pfarrers Wilhelm Knieschke dazu beigetragen, die Staatspolizei davon abzuhalten, diese Bücher auf dem direkten Weg zu vernichten.[4] In den folgenden Jahren blieb die Kapelle geschlossen, dem Pfarrer Knieschke wurde die Arbeit verboten.

Doch was passierte mit der Bibliothek? Noch lange Zeit nach dem Ende des Krieges ging der wiedergegründete Verein von einem Verlust der Bibliothek aus. Die Bücher galten als verschwunden. War diese Befürchtung berechtigt?

Tatsächlich wurden die Bücher nicht verbrannt, sondern an die Preußische Staatsbibliothek zu Berlin übergeben. Zynischerweise wurden dort in der Annahmestelle am 19. Juni 1941 die ersten Bücher der „Gesellschaft“ von den Archivar:innen im Zugangsbuch für „Geschenke“ vermerkt – dabei handelte es sich jedoch lediglich um 40 Titel. Beinahe ein ganzes Jahr später, im März 1942, folgten 320 weitere Exemplare. Das lag daran, dass die Staatsbibliothek von der Anzahl der eingehenden Bücher überlastet war, da sie zur zentralen Verteilstelle für alle beschlagnahmten Bücher des Reiches aufstieg.[5] Gleichzeitig hatte auch das fortschreitende Kriegsgeschehen Auswirkungen auf die Arbeit der Annahmestelle. Bestände wurden auseinandergerissen, Bücher an scheinbar sicherere Orte gebracht oder einfach an andere Institutionen weitergegeben.[6] So verlor sich auch der Rest der Bibliothek aus der Messiaskapelle im Kriegsgewirr – in der Staatsbibliothek wurden die Bücher nie offiziell angenommen. Die verzeichneten Bücher der „Gesellschaft“ in der Staatsbibliothek verblieben dort erst einmal, ohne dass sie Beachtung fanden. Und das nicht nur bis zum Ende des Krieges, sondern weit darüber hinaus. Erst in den 2000er-Jahren begann die Staatsbibliothek, sich systematisch mit ihren Beständen auseinanderzusetzen, um mögliches NS-Raubgut ausfindig zu machen. Im November 2007 wurde dafür vor Ort eine Arbeitsstelle für Provenienzrecherche und -forschung eröffnet. Die dortigen Provenienzforscher:innen stießen in diesem Zusammenhang auf genau jene Vermerke im Zugangsbuch der Staatsbibliothek, die 65 Jahre zuvor dort verzeichnet wurden und auf den ursprünglichen Besitzer der Bücher die „Gesellschaft“ verweisen. Im September 2010 erfolgte die Restitution der ausfindig gemachten Bücher an das Berliner Missionswerk der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, der offiziellen Rechtsnachfolge der „Gesellschaft“, die nach ihrer Wiedergründung im Jahr 1948 noch bis 1982 bestand.[7] Im selben Jahr veröffentlichte Michaela Scheibe als damals stellvertretende Leiterin der Abteilung Historische Drucke einen Artikel über den Restitutionsprozess im Bibliotheksmagazin. Durch den Artikel wurde auch die Landes- und Universitätsbibliothek in Hamburg auf die Zwangsschließung und Beschlagnahmung der Bücher der Gesellschaft zur Beförderung des Christentums unter den Juden aufmerksam.[8]

© 2024 Steinbrück

© 2024 Steinbrück

Auch in der Universitätsbibliothek Hamburg werden seit 2010 Überprüfungen der Bestände in Hinblick auf ihre Provenienz vorgenommen. Und tatsächlich wurden die Archivar:innen im Oktober 2010 auf vier Bücher aufmerksam, die ebenfalls den Stempel der „Gesellschaft“ auf ihren Titelseiten verzeichneten. Die entdeckten Bücher hatten bereits einen langen Weg hinter sich: Von der Annahmestelle der Staatsbibliothek waren diese anscheinend noch während des Krieges an die „Reichstauschstelle“ für Bücher weitergegeben worden. Diese war 1926 als Teil der „Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft“ gegründet worden, jedoch seit 1934 als eigenständige Dienststelle tätig. Die Reichstauschstelle war damit beauftragt, Bibliotheken im Deutschen Reich beim Erwerb verloren gegangener oder durch den Krieg beschädigten Bücher zu unterstützen. Ihr Bestand setzte sich aus meist angekauften Büchern aus den Ostgebieten,[9] aber genauso aus beschlagnahmten Büchern von Einzelpersonen und Bibliotheken zusammen. Viele Bibliotheken nutzten das Angebot der Reichstauschstelle, so auch die Landesbibliothek in Hamburg. Von dort waren die vier betreffenden Bücher 1943 in die Bestände der Universitätsbibliothek gelangt. Im Juni 2011 wurden auch diese an das Berliner Missionswerk übergeben.

Zuletzt wurden im August 2016 fünfzehn weitere Bücher an das Missionswerk restituiert. Diese waren während des Krieges an das „Reichsinstitut für Geschichte des neuen Deutschlands“ weitergegeben worden. Seit 1936 besaß das Reichsinstitut eine Forschungsabteilung zur „Judenfrage“, welche vor allem nationalsozialistisches, pseudowissenschaftliches Propagandamaterial herausgab. Nach Ende des Krieges kamen die betreffenden Bücher erst 1982 zurück in den Besitz der Staatsbibliothek.

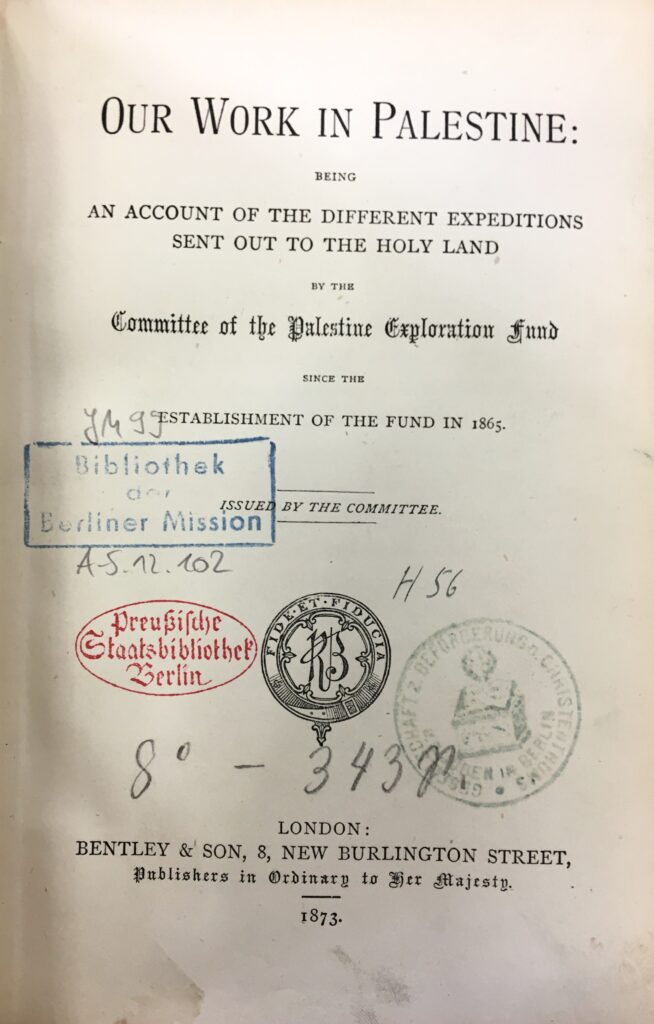

Die ca. 400 restituierten Bücher stehen heute im Magazin der gemeinsamen Bibliothek der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und des Berliner Missionswerks in Berlin Friedrichshain. Der Großteil jedoch gilt als verloren, wurde wahrscheinlich im Kriege zerstört, zumindest aber auseinandergerissen und weit über das Land verteilt.[10] Mit dem Verlust der Bibliothek ist auch viel Wissen über die damalige Vereinigung und ihre Arbeit verloren gegangen. Durch die Bestände der Bibliothek ließe sich ablesen, mit welchen Themen sich die „Gesellschaft“ befasste, welche Schwerpunkte sie in ihrer Arbeit setzte, aber auch, welche Inhalte sie außerhalb der Judenmission beschäftigte. So überrascht noch heute die Diversität der verbliebenen Bestände. Sie zeigt auf, dass sich die „Gesellschaft“ auch mit der politischen Lage der Juden:Jüdinnen in Europa auseinandersetze, zeitgenössische Abhandlungen über das Juden- und Christentum und philosophische und praktische Auseinandersetzungen mit dem Zionismus besaß. Darüber hinaus beschäftigte sie sich auch mit Palästina als religiöser Heimatstädte für Juden:Jüdinnen und Christen:Christinnen. Der Bestand beeindruckt auch heute noch mit umfangreichen Materialien für die Judenmission, so sticht zum Beispiel ein Neues Testament heraus, welches auf Jiddisch übersetzt wurde. Auch umfasst die Bibliothek Lehrbücher, die extra für den Taufunterricht jüdischer Taufanwärter:innen verfasst wurden. Dass der Verein die Restitution einiger seiner Bibliotheksbestände nicht mehr miterlebte, zeigt auf, wie langwierig solche Verfahren sein können. Gleichzeitig beteht aber auch Hoffnung, dass in Zukunft noch weitere Bücher der ehemaligen Messiaskapelle entdeckt werden können. Da die „Gesellschaft“ heute nicht mehr besteht, kann sie auch ihren Verlust der Bibliothek nicht mehr anklagen und auch keine weiteren Recherchen zum Verbleib der Bücher anstellen. An dieser Stelle ist der Einsatz von engagierten Einzelpersonen und Institutionen gefragt, um nicht zuletzt das bis ins 21. Jahrhundert bestehende Unrecht aus der Zeit des Nationalsozialismus aufdecken und im möglichen Umfang beseitigen zu können.

© 2024 Steinbrück

Dieser Blogbeitrag ist im Rahmen der X-Student Research Group „Gedenkort Messiaskapelle – ein Rechercheseminar zur Kirche in der NS-Zeit, Nachgeschichte und Erinnerungspolitik“ entstanden und thematisch an dieses gekoppelt.

[1] Der genaue Umfang dieser Bibliothek kann heute nicht mehr ermittelt werden. Allerdings kann nachvollzogen werden, dass die „Gesellschaft“ in den Jahren 1888 bis 1892 jährlich mindestens 1.000 Mark für die Anschaffung neuer Publikationen vorsah. Vgl. evangelisches Landeskirchliches Archiv in Berlin, bisher online nicht aufgelistete Akten der „Gesellschaft“, die 2010 an das Archiv restituiert wurden.

[2] Der genaue Zeitpunkt der Schließung ist unklar. Das evangelische Landeskirchliche Archiv in Berlin und Michaela Scheibe verweisen auf den 23. Januar. Die Verfügung der Geheimen Staatspolizei und auch Pfarrer Wilhelm Knieschke nennen den 18. April 1941. Ein möglicher Erklärungsansatz für die unterschiedlichen Zeitangaben ist, dass bereits im Januar die Räumlichkeiten der Kapelle durch die Gestapo geschlossen wurden, eine offizielle Verfügung aber erst Monate später folgte. Vgl. Scheibe, M.: NS-Raubgut in der Erwerbungspolitik der Preußischen Staatsbibliothek nach 1933 – eine Zwischenbilanz. In: Gesellschaft für Exilforschung (Hrsg.): Bibliotheken und Sammlungen im Exil. Exilforschung. Ein internationales Jahrbuch, 29/2011. edition text + kritik, S. 188 und Knieschke, W.: Nathanael, S. 13.

[3] Verfügung der Gestapo vom 18. April 1941 aus dem Archiv der ev. Landeskirche in Berlin, ELAB 1/1113: „Zu den eingezogenen Vermögen gehören insbesondere: […] e) Die Bibliothek mit ca. 2000 Büchern“.

[4] Allerdings war Kniesches Einspruch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ausschlaggebend für die Übergabe der Bücher an die Staatsbibliothek. Vielmehr war es auch eine Anordnung des Reichsministeriums für Finanzen, beschlagnahmte Schriften, insbesondere jüdische und hebräische Literatur, an die Staatsbibliothek zu übergeben. Dabei dürfte auch die räumliche Nähe der Büroräume der Gesellschaft zur Annahmestelle der Staatsbibliothek begünstigend auf die Übergabe eingewirkt haben. Vgl. Knieschke, W.: Nathanael. Ein kleiner Bericht zur Missionsarbeit am Volke Israel, S. 13. und Bödeker, H.; Bötte, G.-J. (Hrsg.): NS-Raubgut, Reichstauschstelle und Preußische Staatsbibliothek. Vorträge des Berliner Symposiums am 3. und 4. Mai 2007. K. G. Saur 2008, S. 2f.

[5] Vgl. Scheibe, M.: NS-Raubgut in der Erwerbungspolitik der Preußischen Staatsbibliothek nach 1933 – eine Zwischenbilanz, S. 182.

[6] Vgl. Ebd. S. 188.

[7] Noch lange nach 1945 hielten große Teile der evangelischen Kirche am Konzept der Judenmission fest. Erst mit den 1980er-Jahren trat die Kirche in eine neue Phase der Reflektion des Nationalsozialismus und der Shoah ein. Die Thematik blieb aber umstritten. Trotzdem dienten diese Debatten beispielsweise als Ausgangspunkt für den Synodalbeschluss „Zur Erneuerung des Verhältnisses von Juden und Christen“ der evangelischen Kirche der DDR aus dem Jahr 1990. In dieser bekennt sich die Kirche zum Staat Israel, gegen den Antisemitismus und gegen das Konzept der Judenmission. Vgl. Pavlush, T.: Kirche nach Auschwitz zwischen Theologie und Vergangenheitspolitik. Die Auseinandersetzung der evangelischen Kirchen beider deutschen Staaten mit der Judenvernichtung im „Dritten Reich“ im politisch-gesellschaftlichen Kontext. Peter Lang 2015, S.107.

[8] Informationen aus direktem Kontakt mit Anneke de Rudder, Arbeitsstelle Provenienzforschung – NS-Raubgut, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg.

[9] Der „Ankauf“ von Büchern und Bibliotheken war meist auch von einem Zwang geprägt, den die Staatspolizei auf „Verkäufer“ ausübte. In der Provenienzforschung stellt sich daher auch die Frage, inwiefern solche „Kaufverträge“ heute rechtmäßig sind. Vgl. Bödeker, H.; Bötte, G.-J. (Hrsg.): NS-Raubgut, Reichstauschstelle und Preußische Staatsbibliothek, S. 1.

[10] Vgl. Bödeker, H.; Bötte, G.-J. (Hrsg.): NS-Raubgut, Reichstauschstelle und Preußische Staatsbibliothek, S. 158.

[11] Die Standortbezeichnung „Judenmission“ stammt noch aus der historischen Systematik, welche bei Entstehung der Bibliothek erarbeitet wurde und auf den Sonderbestand der restituierten Bücher hinweist. Eine Überarbeitung der Archivsystematik mit ihren Bezeichnungen ist bereits vom aktuellen Bibliotheksleiter angedacht.

Über die Autorin

Laura Steinbrück studiert Interdisziplinäre Antisemitismusforschung an der TU Berlin.

von Kristina Schnürle

Wenn man die Kastanienallee entlanggeht, kann man über der Haustür des Gebäudes mit der Nummer 22 eine Inschrift in altertümlichen Lettern lesen: „Messiaskapelle“. Zwischen Nagelstudio und Klettergeschäft, in dem belebten Stadtteil Berlin-Prenzlauer Berg, weist nichts auf eine Kapelle oder sonst einen besonderen Ort hin.

Foto: Kjell Pommerening

Seit Oktober 2023 gibt eine Stolperschwelle Auskunft über Menschen, die hier getauft und z. T. später deportiert und getötet wurden. Bis heute wissen die wenigsten, dass es im Nationalsozialismus Christen gab, die aus rassistischen Gründen verfolgt und ermordet wurden.

Foto: Johan Wagner

Aber was ist die Messiaskapelle?

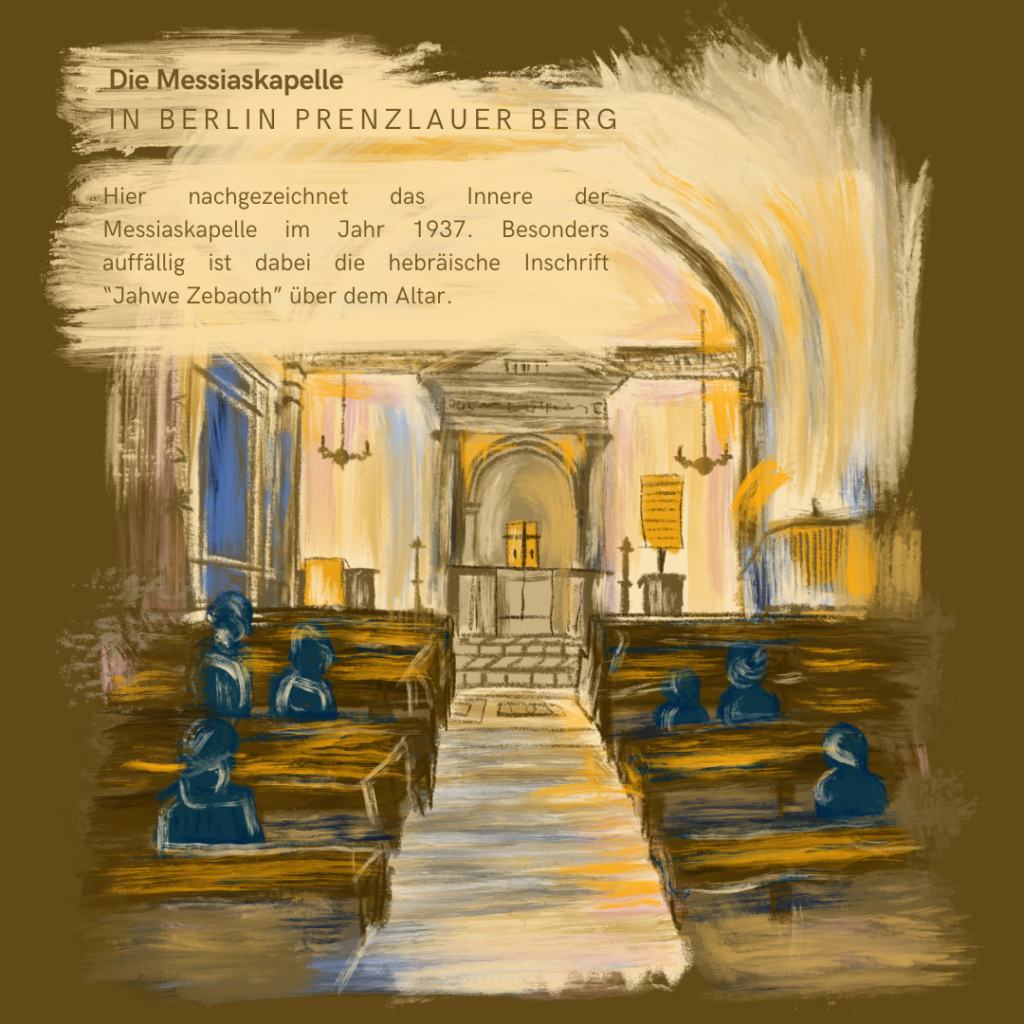

Leider ist zurzeit ein Blick hinter das äußere Tor in den Hinterhof für die allgemeine Öffentlichkeit nicht möglich. Dort würde man auf eine kunstvoll mit Monden und Kreuzen verzierte Tür stoßen. Und im Innern ein Raum, der an einen Versammlungsort einer religiösen Gemeinschaft erinnert. Besonders fällt die hebräische Inschrift des hebräischen Gottesnamen, des Tetragramms auf. Wer hat sich dort wann versammelt? Was geschah an diesem Ort im Hinterhof?

Foto: Johan Wagner

Foto: Johan Wagner

Wie alles begann…

Durch das Emanzipationsedikt 1812 waren die preußischen Juden rechtlich zu „Einländern und preußischen Staatsbürgern“ geworden. König Friedrich Wilhelm III. selbst wandte sich aber schon 3 Jahre später gegen die bürgerliche Gleichstellung seiner jüdischen Untertanen. Doch eine Gesellschaft zur Judenmission war ganz in seinem Sinne, da er dadurch hoffte, ausschließlich „christliche Untertanen“ zu bekommen.

Foto: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/izpb/juedisches-leben/504517/19-jahrhundert/

1822 wurde die „Gesellschaft zur Beförderung des Christentums unter Juden“, die Berliner Judenmission, gegründet. Der Verein entstand aus der pietistischen Bewegung des 19. Jhs., entsprechend der Mission unter „Heiden“. Während die Heidenmission allgemein anerkannt war, hatte die Judenmission mit antisemitischen Vorurteilen zu kämpfen. Aber auch das alte Volk Israel habe, so die Vertreter der Judenmission, ein Recht auf Heil und das Evangelium – jetzt, da die gesellschaftlichen Schranken zwischen Juden und Christen gefallen waren und Juden qua Gesetz gleichberechtigt waren, umso mehr. Zusätzlich solle der Lebenswandel der Christen missionarisch wirken. Da die Aufgabe der Mission nicht von einzelnen Christen geleistet werden könne, sei es nötig, diese an Vereine zu delegieren, bzw. diese dabei zu unterstützen. (So im grundlegenden Aufsatz „Recht und Pflicht der Judenmission“ im „Nathanael“, so der Titel der Zeitschrift der Gesellschaft ab 1885).

Schon 1827 hat Friedrich Wilhelm III. die Erlaubnis eines besonderen Gottesdienstes für die „Juden“ in Berlin gegeben, aber es fehlte lange an einem geeigneten Ort. 1902 konnte schließlich die Messiaskapelle in der Kastanienallee 22 eingeweiht werden. Sie bot Platz für 100 Menschen.

Es handelte sich dabei nur um einen kleinen Kreis im Rahmen der Landeskirche. Denn die Mehrheit der Deutschen, auch der kirchlichen Kreise, war an einer Begegnung oder gar dem Dialog mit Juden nicht interessiert. Darum wurden die „getauften Juden“ immer mehr zu einer Sondergruppe, an deren Integration in die christliche Gemeinde kaum jemandem gelegen war.

In den Räumen in der Messiaskapelle wurde sonntäglich Gottesdienst gefeiert

Foto: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/NQM4DO6J6QI6NJOYZF2EQOHDVXY53I5L

Aber daneben spielte die Soziale Arbeit an konvertierten oder am Christentum interessierten Juden eine große Rolle. Seit Mitte des 19. Jhs. kamen viele junge Juden aus Osteuropa oder dem russischen Zarenreich nach Berlin, häufig ohne Geld und familiären Rückhalt. Sie waren oft auf Unterstützung angewiesen und waren dadurch, dass sie sich im „fortschrittlichen Berlin“ ihrem jüdischen Glauben aus dem Schtetl entfremdeten, für den christlichen Glauben aufgeschlossen.

Ein Anliegen der „Gesellschaft zur Beförderung des Christentums unter den Juden“ war es außerdem, Menschen in den Gemeinden – und wenn möglich auch darüber hinaus – jüdische Bräuche und Feste zu erklären und bekannt zu machen. Damit wollte sie dem Misstrauen und der wachsenden antisemitischen Stimmung in jener Zeit entgegenwirken.

Warum ließen sich Juden taufen?

Sowohl von kirchlicher als auch politischer Seite wurde unterstellt, die Juden ließen sich „nur“ taufen, um nicht als Juden benachteiligt oder verfolgt zu werden. Berichte von Täuflingen oder ihrer Nachkommen zeigen ein Spektrum unterschiedlichster Gründe: von relativer Gleichgültigkeit gegenüber dem jüdischen oder christlichen Glauben, der Anpassung an den christlichen Partner oder die christliche Partnerin bis hin zum Versuch, durch die eigene Taufe oder die Taufe ihres Kindes bessere Chancen in der Gesellschaft zu erreichen – in der NS-Zeit sogar das Leben zu retten. Doch bilden diese äußerlichen Motive nicht alles ab. Wer wollte beurteilen, ob die Hinwendung zum christlichen Glauben „echt“, aus freien Stücken erfolgte? Der Dichter Jochen Klepper schreibt schon 1933 in sein Tagebuch, dass seine jüdische Frau Hanni sich taufen lassen wolle, aber nicht aus politischen Gründen konvertiere. Sie wisse, dass die Anmeldung zur Taufe politisch sinnlos sei. (Tagebuch „Unter dem Schatten seiner Flügel“ 13.Mai 1933). Denn von Seiten des NS-Staats war von Anfang an klar, dass die Taufe keine Auswirkung auf den „Rassenstatus“ hat: auch ein Getaufter blieb jüdisch, „nichtarisch“.

Dennoch erhielten in der Zeit zwischen 1933-41 über 700 jüdische Menschen in der Messiaskapelle Taufunterricht.

Die Taufen wurden – sicher in erster Linie aus theologischer Verantwortung, aber vielleicht auch um den Verdächtigungen vorzuwirken – nicht oberflächlich oder gar nur auf dem Papier vollzogen, sondern es gab einen mehrwöchigen Taufunterricht. Dies wird im Messiasboten, dem Gemeindebrief, ausführlich beschrieben.

Foto: Laura Steinbrück

Der Messiasbote, so der Titel der Zeitschrift der Gesellschaft im Nationalsozialismus, gibt auch Zeugnis davon, wie die Verkündigung an Juden aussah: Pfarrer Knieschke knüpfte in seinen Predigten an Worte, Erzählungen und Feste des Judentums an. Er predigte im Wissen, dass Juden, anders als die Menschen, die von Missionsgesellschaften in fernen Ländern missioniert werden, schon eine gemeinsame Basis mit den Christen haben. Er nahm Verheißungen der Propheten auf und wies – wie die neutestamentlichen Apostel – darauf hin, dass diese in Jesus erfüllt seien. Im Messiasboten finden sich ebenfalls Zeugnisse von Getauften, die über ihren Weg von Judentum zum Christentum berichten. Auch wenn die Ausführungen im Messiasboten nicht mehr unserer Perspektive auf das Judentum, geschweige denn der theologischen oder homiletischen Sprache unserer Zeit entsprechen, wird die Überzeugung und Redlichkeit der Pfarrer und Mitarbeitenden sichtbar.

Im Frühjahr 1941 schloss der NS-Staat die Messiaskapelle, den Zufluchts- und Taufort so vieler Christen jüdischer Herkunft gewaltsam.

„Allein die Tatsache, dass Christen jüdischer Herkunft in der Zeit der Verfolgung die Tür der Messiaskapelle offenstand, dass Menschen jüdischer Herkunft hier weiter getauft wurden, macht die Messiaskapelle in gewisser Weise bereits zu einem Ort der Zuflucht.“ Und den Verfolgten wurde auch noch anders geholfen.“ Diejenigen, die im Bereich der Messiasgemeinde tätig waren, haben sich nicht von den Verfolgten abgewandt. Sie haben sie nicht nur seelsorgerlich begleitet, sondern mit konkreten Hilfeleistungen unterstützt. „Aber vielen konnte nicht geholfen werden. 86 der 700 getauften Menschen jüdischer Herkunft wurden deportiert, nur 2 davon überlebten.“ (Lachenicht in: und Evangelische Kirche im Nationalsozialismus 2013. S.91f)

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die Judenmission ihre Arbeit wieder auf, in der Kapelle trafen sich Überlebende und feierten Gottesdienst. Darüber ist kaum etwas bekannt und wäre es wert, weiter erforscht zu werden.

Doch die „Gesellschaft zur Beförderung des Christentums unter den Juden“ hatte sich überlebt und löste sich 1982 auf. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) distanzierte sich 1990 vollständig von der Mission an Juden.

Heute ist die Messiaskapelle ein „Nichtort“, ein kaum sichtbarer, fast vergessener Ort im Hinterhof. Die evangelische Kirche Berlin sieht die Erhaltung dieses Ortes als Gedenkort nicht als drängende Aufgabe an.

Foto: Kjell Pommerening

https://www.kkbs.de/messiaskapelle

„Nathanael“, die Zeitschrift der Gesellschaft und der Nachfolger, „Der Messiasbote“ sind zum Beispiel in der Staatsbibliothek zu Berlin einzusehen, allerdings ist dort eine Benutzung nur im Lesesaal möglich. Die „Permalinks“ der Staatsbibliothek lautet:

https://stabikat.de/Record/16759074X („Nathanael“)

https://stabikat.de/Record/167606131 („Der Messiasbote“)

Mittlerweile wurde auf diesem Blog ein weiterer Beitrag veröffentlicht, in dem die Staatsbibliothek zu Berlin eine Rolle im Sinne der Erinnerung an die Messiaskapelle spielt: https://blogs.hu-berlin.de/kircheimns/2024/05/05/was-uns-buecher-nicht-erzaehlen-der-lange-weg-der-bibliothek-der-gesellschaft-zur-befoerderung-des-christentums-unter-den-juden/

von Johan Wagner

„DIE WEISSE ROSE“ als „Claim“ für „Querdenker“-Sticker – antisemitisch? (c) J. Wagner

„DIE WEISSE ROSE“ als „Claim“ für Querdenker-Sticker, die im Straßenraum von Berlin des Jahres 2022 auftauchen. Ist das Antisemitismus? Sicher ist: Antisemitismus in den sozialen Medien nimmt in Europa derzeit stark zu, eine Studie der Europäischen Union ermittelte zwischen den Vor-Pandemiemonaten Januar und Februar 2020 und dem Pandemiejahr 2021 eine siebenfache Steigerung von antisemitischen Schlagworten in französischsprachigen Sozialmedien-Accounts, eine sogar 13-fache Steigerung in deutschsprachigen Sozialmedien-Accounts (vor allem im Messengerdienst Telegram).[1] Wie starken Anteil daran hat religiös motivierter Antisemitismus und was hat dies mit unzureichend aufgearbeiteter Versagensgeschichte der Kirche zu tun? Gibt es auch deshalb immer wieder antisemitische Vorfälle auch im kirchlichen Bereich?[2] Auch dieser Blogbeitrag kann zu diesen schwierig zu beantwortenden Fragen nur Anhaltspunkte liefern, die gleichwohl den Vorteil haben, dass Sie weiterhin insbesondere in der Region Berlin-Brandenburg präsent erscheinen. Es gibt Hinweise, dass christlich-religiös motivierte alte Vorurteile in der Pandemie vermehrt sichtbar werden. So zitiert die genannte Studie eine französische, fundamentalistisch-christliche Facebook-Seite mit einem wütenden Angriff auf die vermeintlichen Verschwörer hinter der Pandemieentwicklung und der Eindämmungsmaßnahmen: „[…] ihre [die der „Juden“, JW] Impfstoffe voll von […] Unreinheiten aller Arten.“[3] Im Zusammenhang der Corona-Proteste spricht der Beauftragte der Landesregierung gegen Antisemitismus in Baden-Württemberg, Michael Blume im Experteninterview einer weiteren Studie von einem „libertären Antisemitismus“.[4] Die Autor:innen halten in der Studie fest, dass Christ:innen keine prägende Stellung in der „Querdenken“-Bewegung eingenommen haben.[5]

Antisemitismus bleibt ein Thema,

zu dem es stapelweise „Lesestoff“ gibt. (c) J. Wagner

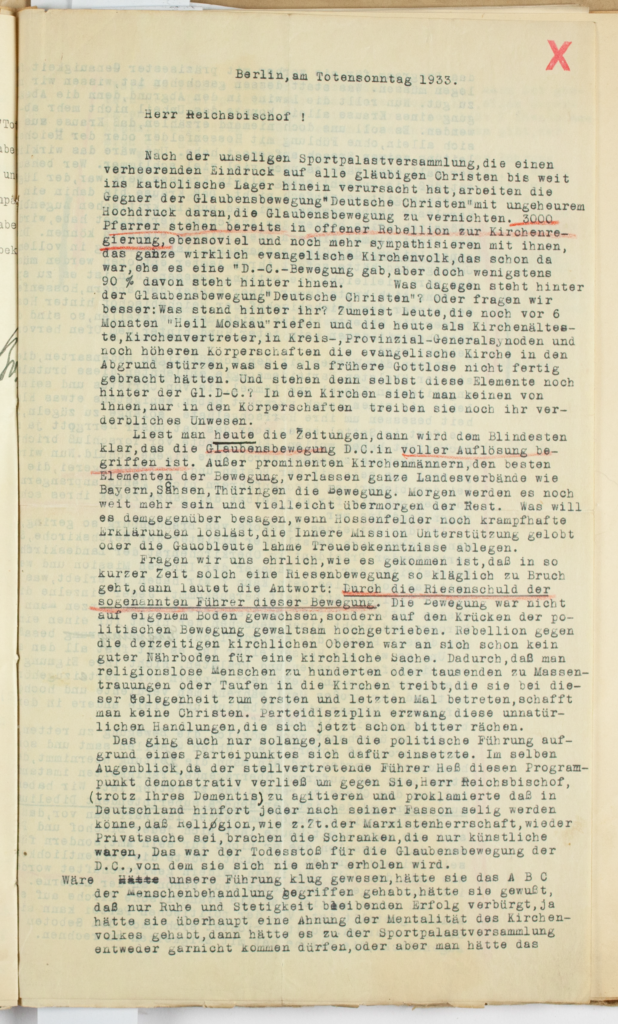

Ein anonymer Brief von 1933

Im Zentrum dieses Blogbeitrags steht ein anonymer Beschwerdebriefs vom Totensonntag 1933.[6] Alle Kirchen- und Partei-Gremien und auch prominente Vertreter werden in dem anonymen Schreiben angegriffen und beleidigt.

Erste Seite des anonym verfassten Beschwerdebriefs, ELAB 11/3800, „Schülke, Otto“.

Sogar der „Reichsbischof“, der mit „Herr Reichsbischof !“ adressiert wird, wird hart kritisiert:

„Im selben Augenblick, da der stellvertretende Führer [Rudolf] Heß diesen Programmpunkt [eines „positiven Christentums“] demonstrativ verließ um gegen Sie, Herr Reichsbischof (trotz Ihres Dementis) zu agititeren und proklamierte daß in Deutschland hinfort jeder nach seiner Fasson selig werden könne, daß Religion, wie z. Zt. der Marxistenherrschaft, wieder Privatsache sei, brachen die Schranken, die nur künstliche waren […].“[7]

Gegen Ende wird der „Reichsjugendführer“, Baldur von Schirach, frontal attackiert:

„Was soll aus unserer Jugend werden unter der Führung des Gottlosen, der sich Baldur von Schirach nennt, in Wirklichkeit aber „Fritz Moll“ heißen soll. Ein politischer Hochstapler. […]“[8]

Nur der abgesetzte Generalsuperintendent der Kurmark, Otto Dibelius, wird als Beispiel der Standhaftigkeit gegenüber der Tagespolitik und dem Duckmäusertum sowie der Überzeichnung nationalsozialistisch-christlicher Doppelgläubigkeit gewählt.

„Und so wie mit [Joachim] Hossenfelder [Pfarrer und einer der führenden „Deutschen Christen“] ist es mit fast all den anderen Bischöfen, Pröbsten und Prälaten. Nicht ihre Eignung hat diese Herren ge- und befördert, sondern ihre Parteizugehörigkeit und ihr großes Maul, während man verdiente und hochqualifizierte Männer wie D. Dibelius und viele andere in der brutalsten Weise hinauswarf.“[9]

Es ist dem kurzen Format eines Blogbeitrags geschuldet, dass von dieser Eloge auf Dibelius eine direkte Überleitung auf den „Tag von Potsdam“ folgt, einer der Tiefpunkte in seiner Biographie. Persönlichkeiten sind – wie auch lieux de mémoire – oft vielschichtig. Die Knappheit erfordert hier eine Konzentration auf eine oft unterrepräsentierte Seite des späteren ersten Bischofs der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg.

Ein umstrittener „hochqualifizierter“ Mann

Otto Dibelius ist umstritten, weil er antisemitische Positionen lange vertreten hat. Dafür steht auch der „Tag von Potsdam“, bei dem die Garnisonkirche Potsdam als preußischer Erinnerungsort für die zeremonielle Auftaktveranstaltung eine wichtige Rolle spielte. Vor der Konstituierung des am 5. März 1933 gewählten Reichstags hielt hier Adolf Hitler als Reichskanzler seine Regierungserklärung. Zuvor hatte bei einem evangelischen Gottesdienst in St. Nikolai Dibelius gepredigt und sich im Sinne der Zwei-Regimente-Lehre hinter die Vorstellung „nationaler Einheit“ gestellt.[10]

Der Wiederaufbau des Garnisonkirchen-Turms ist wegen des „Tages von Potsdam“ umstritten. Im Vordergrund zu sehen sind die Dekorationselemente der Turmspitze. Heute sollen sie einladen zur differenzierenden Erinnerung an ambivalente deutsche Geschichte. Dies hat auch das Potential einer zeitgemäßeren Erinnerung an Otto Dibelius. Am Bauzaun finden sich Plakate der Kampagne https://tut-der-seele-gut.info, darunter„Antisemitismus schadet der Seele“. (c) J. Wagner

Gleichzeitig erscheint er weiterhin als selbsternannter Bischof und Kämpfer für die westliche freiheitliche Welt im Kalten Krieg als Symbol in Berlin. So wird der Lichteffekt eines Kreuzsymbols auf dem Berliner Fernsehturm im Berliner Volksmund als „Dibelius‘ Rache“ bezeichnet.[11] Im diesem Licht lautet die Leitfrage:

Inwieweit waren antisemitische Positionen innerkirchlich Normalität, dass Otto Dibelius als innerkirchliche Opposition zu übersteigertem nationalsozialistischen Reformeifer à la Joachim Hossenfelder fungieren konnte?[12]

Die Beziehung von Antisemitismus und Protestantismus ist auch fast 90 Jahre nach dem anonymen Brief etwas, dass sich zu betrachten lohnt. 2019 wurde von den Evangelischen Akademien in Deutschland die Broschüre „Antisemitismus und Protestantismus. Impulse zur Selbstreflektion“ herausgebracht. Darin heißt es, es sei „zu fragen, welche Fundamente protestantischer Weltdeutung und Identität dazu geführt haben, dass der Protestantismus zum tragenden Milieu des modern werdenden Antisemitismus im 19. Jahrhundert werden konnte.“ Mit Michael Wildt möchte ich ergänzen und zuspitzen: „Ich befürchte, dass wir uns mittlerweile erinnerungspolitisch gemütlich und selbstzufrieden eingerichtet haben im Zivilisationsbruch.“[13] Es geht mir in diesem Blogbeitrag nicht in der Umkehrung der antisemitischen Unreinheits-Fantasterei: Nicht um eine Idealvorstellung, was ein Generalsuperintendent 1933 am „Tag von Potsdam“ hätte predigen können. Sondern um ein genaues Schauen auf die Geschichte. Und darum, dass an umstrittene Figuren nicht einseitig erinnert wird. Otto Dibelius steht in einer Nationalprotestantismus-Tradition. Er war geprägt von einem Übergang von religiösem Antijudaismus zum „rassistischen Vorbehalt“ im 19. Jahrhundert.[14] Im „Umbruchjahr 1933“ stand er wie Viele nicht grundsätzlich gegen die NS-staatliche Gewalt. „Die Kirche dürfe, so meinte Dibelius [in seiner Predigt am „Tag von Potsdam“ am 21. März 1933] unter Verweis auf Luther, der ‚rechtmäßigen staatlichen Gewalt‘ nicht in den Arm fallen, wenn sie das tue, wozu sie berufen sei. Wenn der Staat gegen die Feinde der staatlichen Ordnung vorgehe, dann möge er in Gottes Namen seines Amtes walten.“[15]

Diese Haltung ist also am Totensonntag 1933 vorbildlich:

„Ist es überhaupt noch möglich, die Bewegung [der „Deutschen Christen“, JW] zu retten, nur dadurch, daß sofort diese üblen Gesellen samt und sonders hinausgetan werden und ein Mann die Leitung übernimmt, der etwas kann und aufgrund überragender Fähigkeiten imstande ist, aus dem Chaos zu retten, was zu retten ist. Wir haben nur einen und das ist der Generalsuperintendent Dibelius. [Hervorhebung im Original]“[16]

Antisemitismus als Normalfall

Abschließend bleibt die Frage nach der innerkirchlichen Normalität des Antisemitismus schon zu Beginn der NS-Zeit und im Vorfeld. Viel passierte, um herauszufinden, wer den Brief geschrieben hatte. Dabei ging es nicht um eine antisemitische oder „philosemitische“ Einstellung, sondern um die Frage, wie sehr bereits eine „Doppelgläubigkeit“ (Manfred Gailus) an evangelische und nationalsozialistische Glaubensgrundsätze Maßstab der Dinge war.[17] Was sagt es über das Konsistorium aus, dass eine solche Philippika aufwändige Nachforschungen hervorrief?[18]

Weitere Recherchen und kritische Blicke auch auf Führungsfiguren der Bekennenden Kirche, in deren Tradition die Evangelische Kirche in Deutschland gleichwohl zu recht sieht, sind notwendig. Gerade vor dem Hintergrund eines neu aufflammenden Antisemitismus bleibt die Feststellung dass es bei diesen Blicken darum gehen muss eine glaubensmäßige Unterfütterung der NS-Herrschaft zu verstehen. Manfred Gailus schreibt von einem „radikalisierten religiösem Fanatismus“.[19] Dieser Wahn wirkt bis in unsere heutige, pandemische Zeit.

[1] Europäische Kommission, Institute for Strategic Dialogue, The Rise of Antisemitism online during the pandemic. A study of French and German content, Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union 2021, online verfügbar unter https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/d73c833f-c34c-11eb-a925-01aa75ed71a1/language-en (letzter Besuch: 29.4.2022).

[2] So erschien in der Wochenzeitung „die Kirche“ der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz vor wenigen Jahren eine israelkritische Karikatur. Ist das ein Zeichen für fortdauernden evangelisch geprägten Antisemitismus oder wird die Antisemitismus-Streitfrage allzu schnell und unbedacht ins Feld geführt? Vgl. Thomas Knieper, Dieter Hanitzsch, seine Netanjahu-Karikatur und die Süddeutsche Zeitung. Die Geschichte einer Antisemitismus-Unterstellung, in: Wolfgang Benz (Hrsg.), Streitfall Antisemitismus. Anspruch auf Deutungsmacht und politischen Interessen, 2020 Berlin, S.182-212.

[3] Europäische Kommission, Institute for Strategic Dialogue, The Rise of Antisemitism online during the pandemic. A study of French and German content, Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union 2021, online verfügbar unter https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/d73c833f-c34c-11eb-a925-01aa75ed71a1/language-en (letzter Besuch: 29.4.2022), S. 18.

[4] „Dieser zeichne sich durch eine Querverbindung von libertärer Haltung, die jede Form von Fremdbestimmung ablehnt und Antisemitismus, der in einer verkürzten Kapitalismuskritik eine jüdische Weltherrschaft behauptet, aus.“ Nadine Frei, Oliver Nachtwey, Quellen des „Querdenkertums“. Eine politische Soziologie der Corona-Proteste in Baden-Württemberg, Basel 2021, online verfügbar unter https://boell-bw.de/sites/default/files/2021-11/Studie_Quellen%20des%20Querdenkertums.pdf (letzter Besuch: 6.1.2022), S. 15.

[5] Vgl. ebd. S.48, S. 53. Michael Blume hat dagegen die These aufgestellt, dass der Pietismus beim christlichen Engagement im Rahmen der „Querdenken-Proteste“ eine Rolle spielen könnte.

[6] ELAB 11/3800, „Schülke, Otto“. Es handelt sich beim anonymen Autoren wohl um den einfachen Mitarbeiter des Konsistoriums Otto Schülke. Zudem existiert in derselben Personalakte sein Abschiedsbrief vor seinem Selbstmord ungefähr ein Jahr später.

[7] ELAB 11/3800, „Schülke, Otto“, S. 1 des Briefes.

[8] Ebd. S. 3. Was genau mit der Benennung „Fritz Moll“ unterstellt wurde, ist im Rahmen dieses Blogbeitrags nicht zu ermitteln gewesen. Es könnte sich um die Andeutung einer unehelichen Geburt oder pädokrimineller beziehungsweise homosexueller Neigungen von Schirachs handeln. Oliver Rathkolb zitiert in seinem historischen Porträt Gerüchte, Schirach sei homosexuell, die im Rahmen der Nürnberger Prozesse von einem Psychologen untersucht wurden. Oliver Rathkolb, Schirach. Eine Generation zwischen Goethe und Hitler, Molden, Wien 2020, S. 557-558.

[9] ELAB 11/3800, „Schülke, Otto“, S. 2 des Briefes. Das Hinauswerfen spielt darauf an, dass Dibelius gegen eine „Gleichschaltung“ der Kirche Widerstand leistete und seines Amtes enthoben wurde. Jens Gundlach, Otto Dibelius und die Aufarbeitung des Nationalsozialismus, in: Sonja Begalke, Claudia Fröhlich, Stephan Alexander Glienke (Hrsg.), Der halbierte Rechtsstaat , Demokratie und Recht in der frühen Bundesrepublik und die Integration von NS-Funktionseliten, Nomos Baden-Baden 2015, S. 265-276. Joachim Hossenfelder wurde nach 1945 als Pastor in der Eutinischen Landeskirche (heute Teil der Nordkirche) aufgenommen, Otto Dibelius setzte sich dafür ein, dass er eingestellt wurde. Evangelische Akademie der Nordkirche/Amt für Öffentlichkeitsdienst der Nordkirche [Hrsg.], Neue Anfänge nach 1945? Wie die Landeskirchen Nordelbiens mit Ihrer NS-Vergangenheit umgingen, Publikation zur Wanderausstellung im Auftrag der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, Band 1, Lutherische Verlagsgesellschaft Kiel 2017, S. 50.

[10] Anke Silomon, Pflugscharen zu Schwertern. Schwerter zu Pflugscharen. Die Potsdamer Garnisonkirche im 20. Jahrhundert, Nicolaische Verlagsbuchhandlung Berlin 2014, S. 72. Die 1968 gesprengte Garnisonkirche wird derzeit als umstrittenes Versöhnungs-Projekt wiedererrichtet und bietet mit Ihrer Ausstellung, die zur Zeit konzipiert wird, eine Chance, Otto Dibelius‘ Rolle am „Tag von Potsdam“ kritischer zu reflektieren. Ein Interview zur Frage von Public History und Erinnerungskultur in der Garnisonkirche findet sich auf diesem Blog: https://blogs.hu-berlin.de/kircheimns/2021/06/28/erinnerungskultur-und-public-history-interview-podcasts/ (letzter Besuch: 11.2.2022). Eine aktuelle Untersuchung von Straßennamen in Berlin kommt zu dem Schluss: „Noch 1933 bezog er [Otto Dibelius] sich auf den Antisemiten Heinrich von Treitschke. Auch beim Boykott von Jüdinnen und Juden durch die SA 1933 stellte er sich hinter die NSDAP. Dabei bezeichnete er sich selbst als Antisemiten. Noch 1964 äußerte er sich antisemitisch.“ Land Berlin, Landesstelle für Gleichstellung – gegen Diskriminierung, Dossier von Dr. Felix Sassmannshausen: Straßen- und Platznamen mit antisemitischen Bezügen in Berlin, erstellt im Auftrag des Ansprechpartners des Landes Berlin zu Antisemitismus, verfügbar online z. B. unter: https://www.welt.de/bin/Dossier_bn-235636290.pdf (letzter Besuch: 1.2.2022). Zur Zwei-Reiche und Regimente-Lehre siehe auch auf diesem Blog: https://blogs.hu-berlin.de/kircheimns/2021/04/09/verfolgtenpolitik-um-1940-seenotrettungspolitik-um-2020-dinge-ins-verhaeltnis-setzen/ (letzter Besuch: 11.2.2022).

[11] https://www.morgenpost.de/berlin/article206343567/6-Geheimnis-Der-Berliner-Fernsehturm-und-das-Kreuz.html (letzter Besuch 2.2.2022).

[12] Joachim Hossenfelder war einer der Redner auf der Großkundgebung der „Deutschen Christen“ am 13. November 1933 im Sportpalast in Berlin, auf die der anonyme Brief verweist. Hier wurde eine Verwerfung des Alten Testaments gefordert, Hossenfelder musste als „Reichsleiter der Deutschen Christen“ und als Brandenburger Bischof zurücktreten. Evangelische Akademie der Nordkirche/Amt für Öffentlichkeitsdienst der Nordkirche [Hrsg.], Neue Anfänge nach 1945? Wie die Landeskirchen Nordelbiens mit Ihrer NS-Vergangenheit umgingen, Publikation zur Wanderausstellung im Auftrag der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, Band 1, Lutherische Verlagsgesellschaft Kiel 2017, S. 51. Siehe auch: https://www.nordkirche-nach45.de/#2 (letzter Besuch: 11.2.2022).

[13] Die Evangelischen Akademien in Deutschland, Antisemitismus und Protestantismus. Impulse zur Selbstreflexion, Berlin 2019, online verfügbar unter: https://www.evangelische-akademien.de/projekt/antisemitismus-und-protestantismus/ (letzter Besuch 2.2.2022), S. 12. Auch die regionale evangelische Kirche hat sich dem Kampf gegen Antisemitismus und aller Formen von Hass verschrieben. Siehe zum Beispiel: https://gegen-antisemitismus.ekbo.de/startseite; https://tut-der-seele-gut.info oder https://ekbo.de/fileadmin/ekbo/mandant/ekbo.de/0._Startseite/03._PDFs_und_Audios/A_EKBO_Christinnen_gegen_Antisemitismus_aktuelle_Version.pdf (letzter Besuch 23.2.2022) – die Frage bleibt: Ist dies ohne kritischere Beleuchtung der Geschichte der Gesamtinstitution in Berlin und Brandenburg glaubwürdig? Michael Wildt hat im Februar 2022 seine beeindruckende Abschiedsvorlesung zur Frage „Singularität des Holocaust?“ gehalten, der das Zitat entnommen ist. Ein Mitschnitt ist online verfügbar:

[14] Dieser wurde bisher theologisch wenig reflektiert. Wolfgang Benz, Was ist Antisemitismus? Zweite Auflage, C. H. Beck München 2004, S. 93-96. Wolfgang Benz spricht zutreffend von der „christlich-sozialen Variante der Judenfeindschaft“ und verbindet dies mit dem evangelischen Berliner Hofprediger Adolf Stoecker. Die Berliner Stadtmission ist dabei, diesen Aspekt ihres Mitgründers aufzuarbeiten: https://www.berliner-stadtmission.de/geschichte (letzter Besuch: 11.2.2022).

[15] Manfred Gailus, Gläubige Zeiten. Religiosität im Dritten Reich, Herder (Freiburg, Basel, Wien) 2021, S. 16.

[16] ELAB 11/3800, „Schülke, Otto“, S. 2 des Briefes.

[17] Am 21. September 1934 werden die Kanzlei des „Reichsbischofs“ und die „Kirchenkanzlei der Deutschen Evangelischen Kirche“ mit dem Briefkopf des Konsistorialpräsidenten ersucht, zwei anonyme Briefe an das Konsistorium kurze Zeit auszuhändigen. Die historischen Einordnung und Bewertung dieses Schreibens soll hier nicht im Mittelpunkt stehen. Gleichzeitig ist die Archivalie zwar „I. V.“ unterzeichnet, es kann aber davon ausgegangen werden, dass der „Deutsche Christ“ und damals noch amtierende Konsistorialpräsident Paul Walzer vom Vorgang Kenntnis hatte. Ein Scan dieses Briefes (ELAB 11/3800, „Schülke, Otto“) im Format PDF kann hier heruntergeladen werden: Konsistorialpraesident_Ermittlungen_Schuelke_EZA.pdf

Zu Walzer siehe auch: https://blogs.hu-berlin.de/kircheimns/2020/08/24/konsistorialpraesident-paul-walzer-symptomatisch-fuer-kirche-in-berlin-und-brandenburg-in-der-zeit-1934-und-danach/ (letzter Besuch 11.2.2022)

[18] In der Akte des Evangelischen Landeskirchlichen Archivs in Berlin (ELAB 11/3800, „Schülke, Otto“) findet sich ein für die damalige Zeit beeindruckendes Gutachten, gleichzeitig steht auch dieser aufwändige Nachweis hier nicht im Mittelpunkt. Das Gutachten kommt zu dem Schluss: „Der Beweis seiner [Otto Schülkes] Schrifturheberschaft für den anonymen Brief ist daher [aufgrund der genutzten Schreibmaschine und der handschriftlichen Korrekturen] ein doppelter.“ Ein Scan dieses Gutachtens im Format PDF kann hier heruntergeladen werden: Graphologisches_Gutachten_Schuelke_EZA.pdf

[19] „Auch der während der Kriegsjahre 1939 bis 1945 immer vehementer hervortretende, wahnhafte Züge annehmende Antisemitismus der nationalsozialistischen Führungskreise, der den Krieg zum ‚Krieg gegen das Judentum‘ und den ‚Sieg über die Juden‘ – letztlich deren physische Vernichtung – zur großen, heroischen Tat erklärte, ist nur im Kontext eines radikalisierten religiösen Fanatismus zu verstehen.“ Manfred Gailus, Gläubige Zeiten. Religiosität im Dritten Reich, Herder (Freiburg, Basel, Wien) 2021, S. 166.

SFR – Selected Further Reading

- Wolfgang Benz, Was ist Antisemitismus? Zweite Auflage, C. H. Beck München 2004

- Die Evangelischen Akademien in Deutschland, Antisemitismus und Protestantismus. Impulse zur Selbstreflexion, Berlin 2019, online verfügbar unter: https://www.evangelische-akademien.de/projekt/antisemitismus-und-protestantismus/ (letzter Besuch 2.2.2022)

- Manfred Gailus, Gläubige Zeiten. Religiosität im Dritten Reich, Herder (Freiburg, Basel, Wien) 2021

- Herfried Münkler, Preußen als Beute. Der „Tag von Potsdam“ und das Attentat auf Hitler, in: Ders., Die Deutschen und ihre Mythen, Rowohlt (Reinbek bei Hamburg), 5. Aufl. 2018, S. 275-294.

- Anke Silomon, Pflugscharen zu Schwertern. Schwerter zu Pflugscharen. Die Potsdamer Garnisonkirche im 20. Jahrhundert, Nicolaische Verlagsbuchhandlung Berlin 2014

Über den Autor

Dr. Johan Wagner ist Referent für Fördermittelrecht der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Er gehört zum Lehrbeauftragten-Pool des Instituts für Geschichtswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine Forschungsinteressen und Arbeitsgebiete sind Europäische Integration, Pressegeschichte, europäische Beziehungen zur arabischen Welt, Wissenschaftsstrategie, konfessionelle Entwicklungen in Europa, europäische Konflikt- und Friedensgeschichte, siehe auch: https://www.clio-online.de/researcher/id/researcher-5652