Eine Recherche von Vincent Budinger, Karl Eckardt, Yannick Heinz und Leonard Ludwig

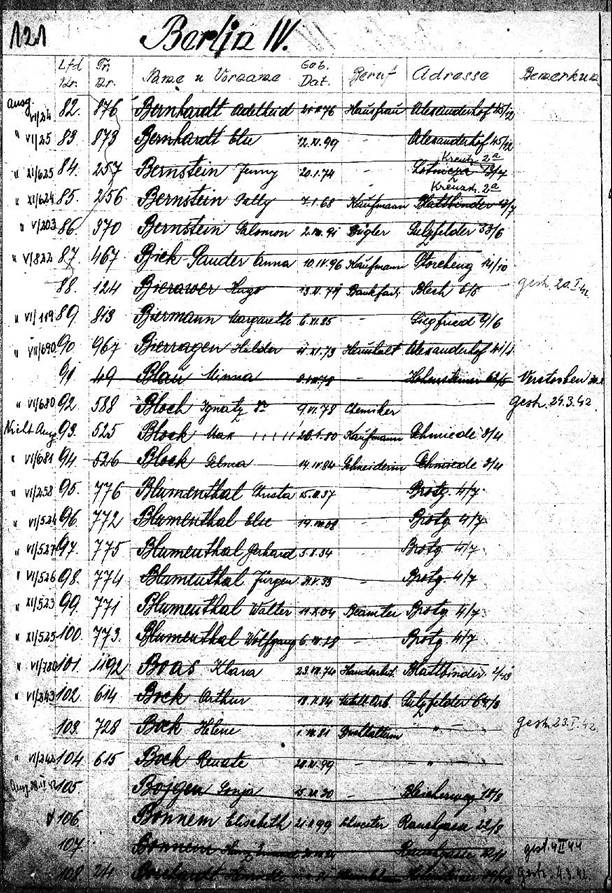

Bei Recherchen zu jenen evangelischen Berlinern, die während des Nationalsozialismus als Juden verfolgt wurden, sind wir auf eine Liste der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz gestoßen. Diese Liste, die auf die Historikerin Gerlind Lachenicht zurückgeht und unter folgendem Link aufrufbar ist (https://www.landeskirchenarchivberlin.de/wp-content/uploads/2009/12/mk-deportationsliste.pdf) führt die Namen der Menschen, die in der Messiaskapelle im Prenzlauer Berg getauft und nach den pseudowissenschaftlichen Kriterien der Nürnberger Gesetze von 1935 als Juden markiert, verfolgt und anschließend deportiert wurden. Nur zwei der 86 Deportierten überlebten den Holocaust. Auf dieser Liste erscheint der Name Blumenthal gleich sieben Mal. Dabei handelt es sich um eine Kernfamilie von 6 Mitgliedern und Max Blumenthal, den wir als Bruder von Walter vermuten. Die beiden Eheleute Walter Blumenthal und Else geb. Joseph stehen über den Kindern Johann Wolfgang Maximilian, Knut Jürgen Norbert, Gerhard Friedrich Karl, sowie Christa Irene Eleonore Blumenthal, die alle 1934 getauft wurden. Aus der Liste können wir entnehmen, dass sie am 1.11.1941 in das Ghetto Łódź deportiert wurden. An diesem Tag ging der sog. IV. Transport nach Łódź. Im Folgenden sehen wir ein Täterdokument, nämlich einen Teil der Deportationsliste der Gestapo, auf dem auch die Familie Blumenthal verzeichnet ist. Hier steht neben Namen, Geburtsdatum, Adresse auch die Berufsbezeichnungen der Deportierten. Wolfgang, Jürgen und Gerhard werden in diesem als Schüler bezeichnet, Christa als Kind. Ihren Namen sind die Zwangsnamen „Israel“ respektive „Sara“ beigefügt, was eine weitere Maßnahme der Nationalsozialisten zur Rassifizierung und Homogenisierung der diversen jüdischen Lebenswelten war.

Das folgende Dokument ist Ausschnitt der Liste der „Eingesiedelten“, die vermutlich von der jüdischen Ghettoverwaltung erstellt wurde und der Familie Blumenthal eine gemeinsame Unterkunft zuweist. Ihre Adresse im Ghetto wird ebenfalls auf dem Dokument geführt, ist aber nur schwer zu entziffern. Auch hier wird wieder die Berufsbezeichnung der Familienmitglieder geführt. Bemerkenswert ist hier, dass Walter als Beamter ausgewiesen wird. In dem Dokument der Gestapo wird er als Angestellter aufgeführt. Wenn es sich hier nicht bloß um unterschiedliche Bezeichnung für dieselbe Tätigkeit handelt, gibt dieser Unterschied Hinweis auf den beruflichen Einschnitt, den der sogenannte Arierparagraph, also das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ von 1933 für jüdische Beamte wie Walter Blumenthal bedeutet hat.1

Nach der Annexion Westpolens durch NS-Deutschland wurde in Łódz das zweitgrößte jüdische Ghetto während der Zeit des Nationalsozialismus eingerichtet. Auf nur vier Quadratkilometern wurden zum Zeitpunkt der Deportation der Familie Blumenthal mehr als 160.000 Menschen unter katastrophalen Bedingungen eingepfercht2. Laut den Chronisten des Ghettos wurden, um die im Zuge der im Oktober 1941 beginnenden Massendeportationen aus dem Altreich sowie Österreich und Böhmen neu angekommenen Menschen unterzubringen, die Schulen im Ghetto geschlossen und als Wohnräume umfunktioniert. Über die genauen Lebensbedingungen der Familie Blumenthal können wir nur mutmaßen, doch muss die Deportation ins Ghetto, trotz der schrecklichen antisemitischen Diskriminierung und Verfolgung, die die Familie bereits in Berlin erlebte, ein traumatischer Einschnitt gewesen sein. Das Ghetto in Łódź war im Armenviertel Bałuty eingerichtet worden, in der die Strom- und Gasversorgung nur unzureichend war. 90% der Wohnungen verfügten über keine Sanitäreinrichtungen und als im November 1941, dem Deportationsdatum der Blumenthals, die Überbevölkerung des abgeschlossenen Lagers ihren Höchststand erreichte, waren die Bedingungen schlichtweg katastrophal. Die tschechischen Überlebenden Věra Arnsteinová und Mája Randová berichteten:

„Fäkalien flossen den Bürgersteig entlang. Bei der Ankunft fanden wir Hinterhöfe vor, die voller Müll waren. Bałuty bestand aus Stein- und Holzhäusern mit großen Höfen, die untereinander verbunden und völlig verwahrlost waren. Erst als eine Epidemie drohte und die Deutschen Angst vor Infektionen hatten, ließen sie den Müll wegräumen. Es drohten Cholera, Gelbsucht, Typhus. Für Mutters Kleider tauschten wir Waschschüsseln und Kübel ein, um existieren zu können. Laufend gingen aus dem Ghetto die ersten Transporte ab, und niemand wusste, wohin. Reihenweise starben Menschen an Hunger und Krankheiten. Wir zogen in eine freigewordene Wohnung um – vier Personen in einem Zimmer mit zwei Pritschen, Tausende Wanzen, derer man nicht Herr wurde. (…) Wanzen. Flöhe, Kleiderläuse. Bei der Essenausgabe lange Schlangen, und man konnte beobachten, wie die Läuse von einem zum anderen sprangen. Die Läuse übertrugen Flecktyphus. Für die ausgehungerten und erschöpften Menschen war es schrecklich schwer, im Winter für tägliche Hygiene zu sorgen. Als wir ankamen, teilte man uns irgendeine Rübensuppe aus. Wir konnten sie nicht essen, aber die Einwohner bettelten darum. Bald haben auch wir sie geschluckt. Die ganzen Jahre war der Hunger im Ghetto am schlimmsten, vor Hunger starben Alte und Junge.“3

Die Deportationen, von denen Věra Arnsteinová und Mája Randová berichten, gingen ins Vernichtungslager Kulmhof in Chełmno am Ner. Seit Oktober 1941 wurde dieses vom “Sonderkommando Lange” errichtet, dessen Leiter SS- Hauptsturmführer Herbert Lange war. Dessen Sonderkommando war seit 1940 mit der Ermordung tausender polnischer Pflegeanstaltspatienten betraut, die in dafür umfunktionierten LKWs vergast wurden, bevor das Kommando im Dezember 1941 mit Mordaktionen an Juden und Sinti und Roma im dafür eingerichteten Vernichtungslager Kulmhof begann. Bis zum Mai 1942 werden aus dem Ghetto Łódź 55.000 Menschen ins 55 Kilometer entfernte Vernichtungslager Kulmhof deportiert und dort in den Gaswagen des “Sonderkommando Lange” ermordet. Darunter war im Mai 1942 auch die Familie Blumenthal. Das Gedenkbuch “Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933 – 1945” verzeichnet als Todestag für Else, Jürgen, Gerhard und Christa den 09. Mai 1942. Walter und Johann Israel wurden fünf Tage später, am 14. Mai 1942 nach Chełmno deportiert und dort im Vernichtungslager Kulmhof ermordet.

Vermögenserklärung und Einziehungsverfügung der Familie Blumenthal

Die kurz vor der Deportation zwangsweise auszufüllenden Vermögenserklärungen und Einziehungsverfügungen der Familie Blumenthal geben nicht nur Aufschluss über das nach Jahren der rechtlichen Ausgrenzung verschwindend geringe finanzielle und materielle Vermögen der Familie, sondern es lassen sich auch weitere Informationen über die Familie und den bürokratischen Umgang des NS-Regimes mit Deportierten herauslesen. Die Vermögenserklärung musste die Familie Blumenthal Ende 1941 wahrscheinlich noch in ihrer Wohnung ausfüllen und mit in das Sammellager Levetzowstraße bringen.4 Dort wurden den einzelnen Familienmitgliedern die Einziehungsverfügungen ihres Vermögens am 30.10.1941, einen Tag vor der Deportation, überreicht. Damit konfiszierte der NS-Staat in seiner rassistisch-antisemitischen Logik „volks- und staatsfeindliches Vermögen”.5 Die Sammellager wie das Lager in der Levetzowstraße waren Orte der Gefangennahme, in denen Verfolgte umittelbar vor der Deportation zusammengepfercht und registriert wurden. Sie waren der Ausgangspunkt für den Weg in die Ermordung für viele Verfolgte. Hier wurden sie auch durch die Vermögenserklärungen, ihres letzten Hab und Gut beraubt. Das Sammellager Levetzowstraße war als vorübergehendes Sammellager von 1941-1943 in Betrieb. Inhaftierte verblieben dort nur wenige Tage, bis sie deportiert wurden.6 In den Vermögenserklärungen mussten Angaben zu Mobiliar, Schmuck, Kleidung, Wertpapieren etc. gemacht werden. Der Familie war bis auf 20 Reichsmark Bargeld und einiger weniger Möbel- und Kleidungstücke nichts mehr geblieben. Einzig Mietschulden über mindestens 150 Reichsmark aus vorherigen Wohnverhältnissen der Familie stechen heraus. Alle Mitglieder der Familie hatten eine Vermögenserklärung auszufüllen. Auch für die zu diesem Zeitpunkt vierjährige Christa Irene Eleonore musste eine solche Erklärung ausgefüllt werden. Die Absurdität der NS-Bürokratie wird in dieser Vermögenserklärung besonders deutlich, da eine Vierjährige außer „div. alte Wäschestücke u Kinderkleidung [sic]“7 keine Vermögenswerte anzugeben hatte. Auf der ersten Seite jeder Vermögenserklärung mussten persönliche Daten, darunter auch die Konfession angegeben werden. Aufgrund der Taufe aller Familienangehörigen im Jahre 1934 trugen die Blumenthals hier evangelisch ein und wurden trotzdem in der Logik des Nationalsozialismus als Jüdinnen und Juden verfolgt.

Weitere Dokumente im Anhang der Akte der Vermögenserklärungen im Brandenburgischen Landeshauptarchiv Potsdam zeichnen ein Bild der institutionellen Verstrickung der Deportation der Blumenthals. Von mehreren Seiten werden ausstehende finanzielle Zahlungen angemahnt. Nachdem die Beschlagnahmung der Zweizimmerwohnung Berlin N.O. 55, Treskowstr. 34 I aufgehoben wird, stellt die Deutsche Bau- und Grundstücksaktiengesellschaft am 06.10.42 einem Antrag auf Erstattung der Sanierungskosten über 316,39 Reichsmark für Malerarbeiten, die der Vormieter Blumenthal zu zahlen hätte. Das städtische Energieversorgungsunternehmen Bewag stellt am 29.05.42 eine „Meldung über evakuierte Juden”8 und fordert 11,27 Reichsmark ein.

Das Wohnungsunternehmen GEHAG will noch 1943 Mietrückstände in Höhe von 179,92 Reichsmark für den „evakuierten Juden Walter-Israel Blumenthal”9 aus dem Einzug des Vermögens der Familie Blumenthal gedeckt sehen. Verantwortlich für die Bearbeitung dieser Anträge war die Vermögensverwertungsstelle beim Oberfinanzpräsidenten Berlin-Brandenburg, die als Sonderdienststelle geschaffen wurde. Sie verwaltet das Eigentum der Deportierten und arbeitet dabei eng mit der Gestapo zusammen.10 Erst im Dezember 1944 endet laut den Akten des Brandenburgischen Landeshauptarchivs Potsdam die bürokratische Verarbeitung der zu diesem Zeitpunkt schon lange in Chełmno ermordeten Familie Blumenthal.

Max Blumenthal

Max Blumenthal, am 22. März 1899 in Berlin geboren und mutmaßlicher Bruder von Walter Blumenthal, wurde ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Im Gegensatz zur Mehrzahl der nach Auschwitz-Birkenau deportierten Menschen, die unmittelbar nach Ankunft in den Krematorien des Lagers ermordet wurden, wurde Max Blumenthal im Lager registriert. So befinden sich in der Datenbank der Gedenkstätte Auschwitz Informationen zu ihm. Unter anderem sind dort erkennungsdienstliche Fotos, die im Zuge seiner Registrierung aufgenommen wurden und ihn in Häftlingskleidung zeigen, online abrufbar. Diese Fotos zeigen Max Blumenthal nach jahrelanger Verfolgung, unmittelbar nach seiner Deportation nach Auschwitz-Birkenau. Sie sind die einzigen Fotos, die wir von Max Blumenthal ausfindig machen konnten und sind unter Zwang und Gewaltmaßnahmen aufgenommen worden. Da sie mitnichten eine Selbstrepräsentation von Max Blumenthal zeigen, evoziert ihre Verwendung hier auch ethische Fragestellungen. Schließlich sind diese Fotos nicht nur das letzte Bild von ihm vor seiner Ermordung, sondern gleichsam Beweismaterial für die dehumanisierende Behandlung, die ihm zuteilwurde. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, dieses unter Zwang aufgenommene Bild von ihm hier zu veröffentlichen.

Zuzüglich zu seinem Bild teilt die Gedenkstätte Auschwitz mit, dass Max Blumenthal am 24. April 1942 nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurde.

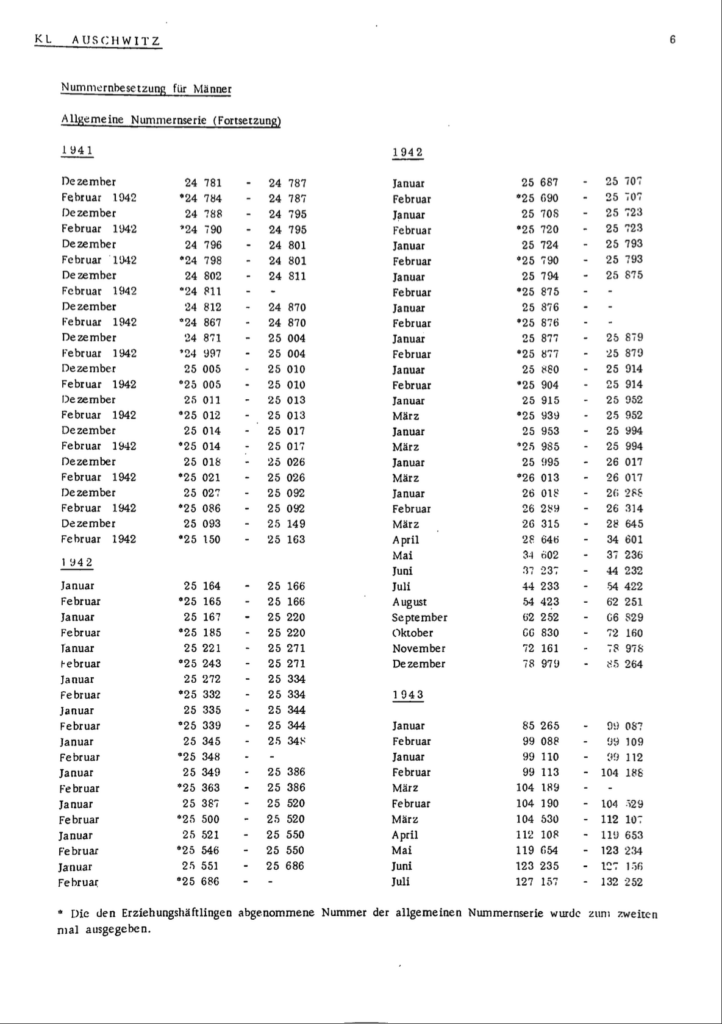

Im Lager erhielt er die Häftlingsnummer 32595. Die Gedenkstätte teilt außerdem mit, dass sein Tod am 27. Mai 1942 mit vermeintlicher Herzwassersucht begründet wurde – eine der gängigen Begründung für das Versterben von KZ-Häftlingen. Dahinter verbergen sich Misshandlung, Unterernährung und Erschöpfung als Todesursache.

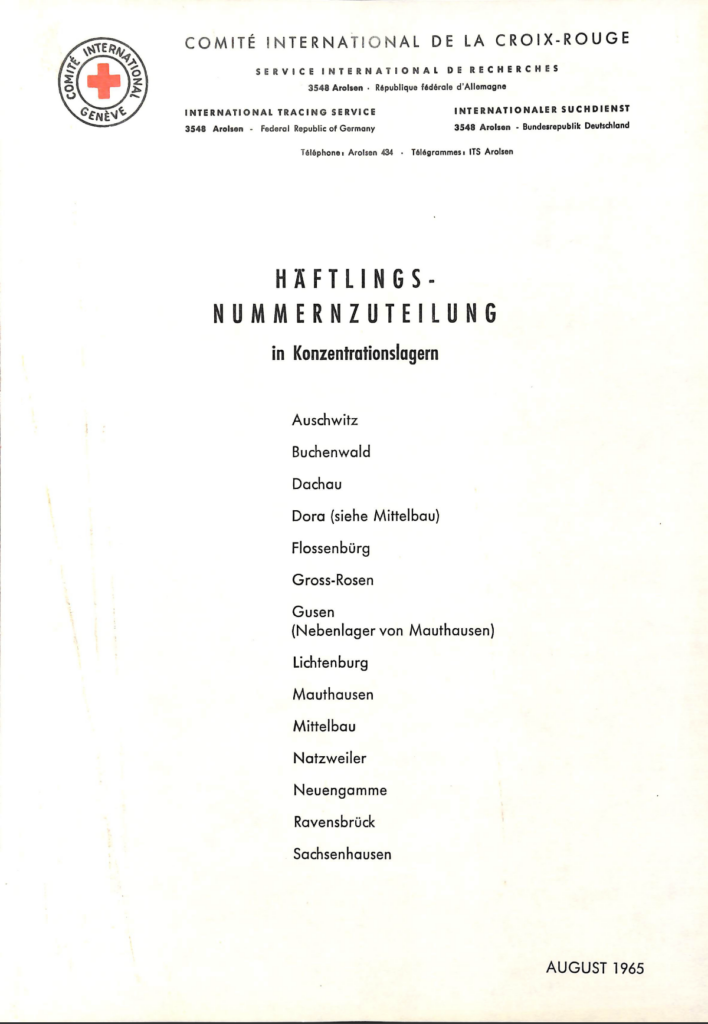

Mithilfe einer Auflistung des International Tracing Service ITS (Teil des Internationalen Roten Kreuz) von 1965 konnten wir nachvollziehen, dass Max Blumenthals Häftlingsnummer im April 1942 vergeben wurde. Mithilfe des “Kalendariums der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau”, dem Standardwerk der polnischen Historikerin Danuta Czech, konnten wir nachvollziehen, dass Max Blumenthal mit 61 weiteren Häftlingen in einem sog. Sammeltransport nach Auschwitz kam. Von wo aus dieser Sammeltransport kam, ist nicht ersichtlich, doch handelt es sich hierbei um keine großangelegte Deportation des Reichssicherheitshauptamt (RSHA).11

- https://www.dhm.de/lemo/kapitel/ns-regime/ausgrenzung/arierparagraph#:~:text=Der%20%22Arierparagraph%22&text=April%201933%20das%20%22Gesetz%20zur,Beamten%20und%20Angestellten%20j%C3%BCdischen%20Glaubens.

↩︎ - https://www.holocaustliteratur.de/deutsch/Chronologie-zur-Geschichte-des-Gettos/

↩︎ - https://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/ghetto-litzmannstadt/

↩︎ - Nakath, Monika u. a. Aktenkundig: „Jude!“ : Nationalsozialistische Judenverfolgung in Brandenburg 1933 – 1945 ; Vertreibung – Ermordung – Erinnerung. Berlin: be.bra wissenschaft, 2010, S.41-44

↩︎ - BLH, 36A (II) 3923; Blumenthal, Walter; 1941-1944 (Akte), Bl. 16.

↩︎ - Dinkelaker, Philipp. Das Sammellager in der Berliner Synagoge Levetzowstraße 1941/42. Berlin: Metropol, 2017, S.11-12

↩︎ - BLH, 36A (II) 3923; Blumenthal, Walter; 1941-1944 (Akte), Bl. 71.

↩︎ - Ebenda, Bl. 106.

↩︎ - Ebenda, Bl. 102.

↩︎ - Nakath, Monika u. a. Aktenkundig: „Jude!“ : Nationalsozialistische Judenverfolgung in Brandenburg 1933 – 1945 ; Vertreibung – Ermordung – Erinnerung: Berlin: be.bra wissenschaft, 2010, S.41-44

↩︎ - Czech, Danuta. Das Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945. Hamburg: Rowohlt, 1989, S. 202 ↩︎

eine Recherche von Vincent Budinger, Karl Eckardt, Yannick Heinz und Leonard Ludwig

Die Liste der von Gerlind Lachenicht zusammengetragenen deportierten Täuflinge führt insgesamt sieben Mitglieder der Berliner Familie Fuss auf. Nach deren Geburtsjahr aufgezählt sind das Emma Fuss (*1867, geb. Mossler), ihre Töchter Johanna (*1892) und Frieda (*1894), ihr Sohn Hugo (*1899) und dessen Frau Wally (*1900, geb. Cohn), ihr zweiter Sohn Erwin (*1905), sowie Wally und Hugos gemeinsame Tochter Ingeborg (*1927), Emmas Enkelin. Frieda und Wally wurden deportiert und 1943 in Auschwitz ermordet. Auch Emma (1943, Theresienstadt) und ihre Tochter Johanna (1942, Rigaer Ghetto) wurden deportiert und ermordet.

Überleben in der Illegalität: Hugo und Ingeborg Fuß

Bekannt sind indes einige Stationen im Leben des gelernten Buchhalters Hugo Fuss, welches aus zwei Akten hervorgeht, die sich in den Arolsen Archiven fanden, genauer in drei Dokumenten: Alle drei, so scheint es, haben als ausstellende Instanz die französische Besatzungsmacht („Fiche Individuelle“1, „Fiche Provisoire“). Beim dritten handelt es sich um das besonders ausführliche „Demande d’Assistance“, zu dt. „Hilfegesuch“, welches Fragen zur wirtschaftlichen Situation Hugos stellt sowie nach dessen gewünschter Ausreise in einen Drittstaat fragt. Alle drei Dokumente stammen aus dem Jahr 1948.

Hugo Fuss überlebte die nationalsozialistische Diktatur und entging dabei der Deportation mehrmals nur knapp. Vor der NS-Diktatur und auch noch bis ins Jahr 1938 hinein war er bei dem Berliner Filmunternehmen UFA als Buchhalter beschäftigt. Als er dort aus antisemitischen Gründen entlassen wird, arbeitet er kurze 2 Monate für die Konkurrenz, die Firma Paramount, allerdings für 70h/ Woche, was zu Spekulationen über die Arbeitsbedingungen einlädt; bis ihm dort ebenfalls aus antisemitischen Gründen gekündigt wird. Er selbst beschreibt dies mit dem Wort „Rasseverfolgung“. Für die Jahre 1940-43 gibt Hugo im Hilfegesuch an, bei einer Firma namens „Ostdeutscher Schrotthandel“ gearbeitet zu haben und versieht diese Tätigkeit mit der Notiz „Zwangsarbeit“. Blickt man auf die Chronologie der systematischen Entrechtung und Verfolgung der Berliner Juden und Jüdinnen, stimmen diese Angaben mit der ab Oktober 1940 reichsweit stattfindenden verstärkten Verpflichtung von Jüdinnen_Juden zur Zwangsarbeit überein. Zwischen dem 27. Februar und dem 5. März 1943 werden im Zuge der sogenannten „Fabrik-Aktion“ die allermeisten der in Zwangsarbeit verbliebenen Berliner Juden und Jüdinnen in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert.

An dieser Stelle sei bemerkt, dass eine Quelle existiert, die auf einem Interview des US-amerikanischen Historikers James F. Tent mit dem Berliner Politiker, Journalist und „Mischlingskind“ Hanns-Peter Herz beruht. In dem kurzen Abschnitt in Tents Buch zu Herz‘ Verfolgungsgeschichte verweist der Autor auf die Kontakte von dessen Vater zu dem sich in der „Bekennenden Kirche“ engagierenden protestantischen Pfarrer Otto Dibelius2. Dieser soll ihm einen Job bei der Schrottfirma verschafft haben, die sich im „Geheimen (…) zu einem sicheren Zufluchtsort für einige aus rassischen und politischen Gründen verfolgte Deutsche entwickelt“3 hat. Folgt man dieser Quelle und geht man davon aus, dass es sich um eine Arbeitsstelle handelt, welche den dort Beschäftigten relativen Schutz vor Verfolgung bot, erscheint der Schrotthandel und der Vermittler Otto Dibelius in einem widerständigen Licht gegenüber dem Regime. Folgt man jedoch Hugo Fuss‘ Notiz „Zwangsarbeit“, welche von ihm im Hilfegesuch möglicherweise auch strategisch mit Blick auf mögliche Entschädigungsforderungen und die prekäre Nachkriegssituation so formuliert wurde, ergibt sich daraus ein anderes Bild. Es können aus den vorliegenden Quellen keine eindeutigen Belege für die eine oder die andere Lesart erbracht werden. Interessant wäre an der Stelle eine weitergehende Beschäftigung mit dem „Ostdeutschen Schrotthandel“.

Für die nachfolgende Zeit, vom 28.03.1943 bis zum 27.04.1945 gibt Hugo an, wegen „Rasseverfolgung” in Berlin illegal gelebt zu haben. Zu letzterem Zeitpunkt hatte die Rote Armee bereits erhebliche Teile Berlins unter ihre Kontrolle gebracht, Adolf Hitler sollte drei Tage später Selbstmord begehen. Ab dem 01.06.1945 arbeitet er wieder bei der UFA. Im Hilfegesuch (Demande d’Assistance), welches er am fünften Jahrestag der Deportation seiner Frau Wally 1948 ausfüllt, gibt er zunächst seine Tochter Ingeborg als Begleitperson an, ihr Name wurde jedoch durchgestrichen. Gerlind Lachenichts Liste der in der Messiaskapelle Getauften enthält die Notiz, dass Ingeborg deportiert wurde. Dem widersprechen unsere aktuellen Erkenntnisse möglicherweise. Falls sie deportiert wurde, hat sie das Lager überlebt und ihren Weg zurück zu ihrem Vater gefunden. Im DP-Pass von Hugo Fuß findet sich ein Hinweis, dass sie 1948 nach England ausgereist ist. Dies lässt sich durch ein Naturalisation Certificate des Britischen Nationalarchivs bestätigen4. Demnach wurde sie am 28.4.1949 in London eingebürgert und hat somit überlebt. Das Dokument legt die Vermutung nahe, dass sie im London National Hospital als Krankenschwester gearbeitet hat. Im Rahmen unseres Seminars konnten wir dieser Spur nicht weiter nachgehen. Es wäre aber denkbar, dass sich über diesen Weg herausfinden lässt wie ihr weiterer Lebensweg sich gestaltete und ob es möglicherweise sogar lebende Nachfahren von Ingeborg gibt.

Hugo Fuß beziffert die ihm 1940 wegen Verfolgung abgenommenen Besitztümer auf 6000 Reichsmark und fordert sie somit zurück. Unterstützung in Form von Geld bekommt er jedoch von keiner der offiziellen Stellen bis mindestens Juni 1948, er gibt darüber hinaus an, ausreisen zu wollen („England, U.S.A, Canada, Palestine“). Danach verliert sich seine Spur für uns im Rahmen dieser Seminararbeit. Zur weiteren Recherche sind möglicherweise die Displaced Persons Nummer (DP Index Card: G 0 449626) bzw. die Ausweisnummer (173 157) hilfreich.

Mögliches Gedenken an Familie Fuss – eine Stolpersteinverlegung?

Die von uns zusammengetragenen Informationen eröffnen die Möglichkeit, um einigen Mitgliedern der Familie Fuß durch die Verlegung von Stolpersteinen zu gedenken. Wir möchten dies hiermit anregen und stellen die nötigen Informationen hier nochmals zur Verfügung5.

| Name | Wohnort | Deportationsdatum | Todesort & Datum/ überlebt |

| Emma Fuß (geb. Mossler) | Paracelsusstraße 45, Pankow | 17.06.1943 | unbekannt, Theresienstadt |

| Johanna Fuß | Paracelsusstraße 45, Pankow | 15.08.1942 | unbekannt (Ghetto Riga) |

| Frieda Fuß | Eintrachtstraße 5, Pankow | 24.08.1943 | unbekannt (Auschwitz) |

| Hugo Fuß | Steegerstr. 14, Pankow | -/- | überlebt |

| Wally Fuß (geb. Cohn) | “ “ | 01.03.1943 | unbekannt (Auschwitz) |

| Erwin Fuß | Ritterstr. 64, Kreuzberg | ?? | überlebt (?) |

| Ingeborg | Steegerstr. 14, Pankow | ?? | überlebt, Auswanderung nach London |

- zur Ambivalenz und dem christlichen Antisemitismus Dibelius‘ vgl. https://blogs.hu-berlin.de/kircheimns/tag/tag-von-potsdam/ ↩︎

- Tent, James F.: Im Schatten des Holocaust: Schicksale deutsch-jüdischer »Mischlinge« im Dritten Reich: Böhlau Verlag, Köln 2007 ↩︎

- https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C11925835 ↩︎

- der letzte selbstgewählte Wohnort der Familienmitglieder ließ sich nicht mit letzter Sicherheit bestätigen. Die Adressen in der Liste von Lachenicht stimmen teilweise nicht mit denen aus der Gedenkliste in „Jüdische Lebenswege“ von Inge Lammel (2007) überein ↩︎

Über die Autoren

Vincent Budinger, Karl Eckardt, Yannick Heinz und Leonard Ludwig studieren Interdisziplinäre Antisemitismusforschung an der TU Berlin.

eine Recherche von Vincent Budinger, Karl Eckardt, Yannick Heinz und Leonard Ludwig

Einleitung

Im Rahmen des diesjährigen Seminars haben wir versucht, mehr über das Leben und die Schicksale der in der Messiaskapelle getauften sogenannten “Christen jüdischer Herkunft” herauszufinden. Mit dieser Bezeichnung waren Personen gemeint, die christlich getauft waren, aufgrund der Nürnberger Gesetze aber dennoch als Juden rassifiziert und somit aus ihren Gemeinden ausgeschlossen und verfolgt wurden. Mindestens 86 der über 700 Jüdinnen und Juden, die zwischen 1933-1940 in der Berliner Messiaskapelle und der Segensgemeinde1 getauft worden sind, wurden in verschiedene Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert. Nur zwei von ihnen überlebten. Wir konnten bei unserer Recherche unter anderem auf die Liste der deportierten Christen jüdischer Herkunft aufbauen, die Gerlind Lachenicht im Rahmen der Erinnerungsarbeit der EKBO 2007/2008 zusammengestellt hat2. Weiterhin haben wir die Tauflisten der Messiaskapelle, sowie der Segensgemeinde, erstellt von Lachenicht und einem ehrenamtlichen Team, für unsere Recherche ausgewertet3.

Die “Liste der deportierten Christen jüdischer Herkunft”

Um die individuellen Schicksale dieser Verbrechensgeschichte nachzuvollziehen, griff Gerlind Lachenicht bei ihrer Recherche auf die Taufbücher der Segensgemeinde zurück, in deren Gemeindegebiet die von der “Gesellschaft zur Beförderung des Christentums unter den Juden” unterhaltene Messiaskapelle lag. Neben üblichen personenbezogenen Daten wie Name, Geburtsdatum, Taufpfarrer und Taufpat*innen war in diesen ebenfalls die vorherigen Konfessionen der Täuflinge verzeichnet. Mithilfe des Taufbuches war es Lachenicht also möglich zu rekonstruieren, welche der Mitglieder der Segensgemeinde vom Judentum zum Christentum konvertierten4. Durch Publikationen zur Thematik, dem Findbuch der internationalen Holocaustgedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem sowie über die Suchfunktionen des Gedenkbuchs des Bundesarchivs für die Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung in Deutschland gelang es ihr herauszufinden, dass 86 der rund 700 konvertierten Christen der Segensgemeinde im Nationalsozialismus als Juden und Jüdinnen verfolgt und in verschiedene Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert wurden. Von zwanzig der 86 als Juden/Jüdinnen verfolgten Mitglieder der Segensgemeinde sind sowohl Sterbedatum als auch der Sterbeort bekannt. Von zwölf ist nur der Sterbeort bekannt und von vier Gemeindemitgliedern ist lediglich der Todestag bekannt. Von drei Mitgliedern wissen wir, dass sie den Suizid wählten, der immer von tiefer Verzweiflung zeugt und angesichts der drohenden Vernichtung möglicherweise eine Restmöglichkeit von Selbstbestimmtheit bedeutete. Von 41 ist zumindest der Deportationsort und das Deportationsdatum bekannt. Laut Lachenichts Recherche wurden achtzehn von ihnen nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Und auch die anderen Deportationsziele waren Vernichtungsorte oder Ghettos, die sukzessive liquidiert wurden. Insgesamt wissen wir nur von zwei Mitgliedern der Segensgemeinde jüdischer Herkunft, die den antisemitischen Vernichtungswahn ihrer Landsleute überlebten.

Gedenken an die Täuflinge

Zwar gab und gibt es von Seiten der evangelischen Landeskirche vereinzelte Gedenkveranstaltungen zum Erinnern an die Ermordeten und 2023 wurde auch eine “Stolperschwelle” vor der ehemaligen Messiaskapelle errichtet, doch scheint ein personenbezogenes institutionalisiertes Gedenken kaum stattzufinden. Dies wird unter anderem durch eine Recherche auf der Website der Stolpersteine bewusst, die ergibt, dass lediglich 16 der 86 Deportierten Stolpersteine gewidmet sind: Immerhin einer der prominentesten, sichtbarsten und niedrigschwelligsten Erinnerungspraktiken zu Opfern des Nationalsozialismus. Diese Leerstelle zu beheben, schien uns ein dringliches Anliegen. Im Gegensatz zu vielen Mitgliedern jüdischer Gemeinden Zentral- und Osteuropas, die ohne vorherige namentliche Registrierung mitsamt ihrer gesamten Gemeinden von deutschen SS-Männern, Polizisten sowie deren lokalen Kollaborateuren vor Ort erschossen wurden, war uns unklar, warum im Fall der als Juden ermordeten Täuflinge der Messiaskapelle kein pesonenspezifisches Gedenken stattfindet, wo die Namen doch bekannt sind. Dass dies nicht an mangelnder Initiative sondern an einer geringen Quellenlage liegt, realisierten wir, als wir anfingen, einige der Deportierten über das Gedenkbuch der deutschen Opfer des Nationalsozialismus des Bundesarchivs zu recherchieren. Nach einer weiterführenden Recherche wurde uns jedoch bewusst, dass bereits 15 Jahre vergangen sind, seitdem Gerlind Lachenicht diesen ersten wichtigen Schritt zur Erinnerung an jene Verfolgtengruppe ging. Der anhaltende Trend genealogischer Forschung inklusive der dazugehörigen Internetforen sowie die zunehmende Digitalisierung unterschiedlicher Archivbestände, ermöglichen weitere und tiefergehende Recherchen, als noch zur Zeit von Lachenichts Forschung denkbar war. Aus diesen ersten Überlegungen und Recherchen hat sich sukzessive das Anliegen entwickelt, Lachenichts Forschung weiterzuführen und, wo möglich, ein personenspezifisches Gedenken in Form von Stolpersteinen zu initiieren. Den Vorteil dieser Form individuellen Gedenkens sehen wir darin, den Subjektstatus der Deportierten öffentlich zu affimieren, deren Ermordung die letzte Konsequenz der Negation ihres Subjektstatus war. Die Verlegung von Stolperstein sehen wir daher als einen ersten Schritt in die richtige Richtung.

Gedenken als Narration

So notwendig wir Gedenken auch finden, wissen wir auch von dessen entlastender Funktion. Diese Ambivalenz von Gedenken wurde auch in der vielbeacheten Rede von Richard von Weizsäcker zum 40. Jahrestag der Kapitulation Deutschlands bewusst, als er sagte, dass das Geheimnis der Erlösung Erinnerung hieße. Hiermit meinte Weizsäcker aber nicht die überlebenden Juden und Jüdinnen, sowie die Hinterbliebenen der Toten, sondern die Deutschen, die unter einer unaufgearbeiteten Vergangenheit litten. Betroffene und Skeptiker der deutschen Erinnerungskultur kritisieren seit jeher, wie Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen Massenverbrechen eher der kollektiven Selbstvergewisserung dient, als eine kritische und darin selbstreflexive Aufarbeitung der Geschichte zu evozieren. Und selbst bei legitimen Formen von Gedenken, das weder instrumentell, noch selbstbeweihräuchernd ist, sondern ausschließlich dazu dient, die Toten dem Vergessen zu entziehen sowie die Wiederholung einer ähnlichen Tat zu verhindern, besteht eine Problematik, die einer jeden Form von Gedenken inhärent ist. Wo ein Ereignis so schwer wiegt, dass es bestehende Gewissheiten radikal in Frage stellt, ein Ereignis emotional so belastend ist, dass die psychische Integration nur schwerlich gelingt, dieses skandalöse Ereignis über die Menschen hinauswächst, so dass sie es keinem vorhandenen Sinnzusammenhang mehr zuordnen können, zeigt sich umso dringlicher das menschliche Bedürfnis nach einem Narrativ. Sozial ausgehandelt und wechselseitig bestätigt, soll es dazu dienen, das Unverständliche handhabbar zu machen und materialisiert sich oftmals in Denk-, Mahn oder anderen Erinnerungszeichen. Ein Problem daran hat Peter Eisenmann, Architekt des Berliner Denkmals für die ermordeten Juden Europas, erkannt und das von ihm entworfene Denkmal als Ort ohne feststehende Bedeutung bezeichnet. Wer in dem zentralen Holocaustdenkmal am Brandeburger Tor einen imposanten Friedhof erkennt, sich an die berühmten Luftaufnahmen des Lagerkomplexes Auschwitz-Birkenau erinnert sieht, im Stelenfeld ein Labyrinth vermutet, das die Wirren des Holocausts repräsentieren soll, der wird sich von Eisenmanns zurückhaltender Assoziation des Stelenfeldes als wogendes Ährenfeld enttäuscht zeigen.5 Hinter dieser dezenten Deutungsebene steht jedoch die wohlüberlegte Erkenntnis, dass die Shoah durch kein traditionelles Denkmal repräsentiert werden kann. Das Denkmal soll demnach nicht auf die Shoah verweisen, sondern eine Erfahrung der Verunsicherung evozieren, die Raum- und Zeitbedingungen herkömmlicher Denkmäler transzendiert.6 Hinter diesem Ansatz stand die Befürchtung Eisenmanns, dass ein herkömmliches Denkmal, welches eine konkretere Bildsprache verwendet und zudem mit einer klaren Deutung versehen ist, der Shoah ein Zeichen gibt, sie vereindeutigen und so möglicherweise einen Schlussstrich mit der Beschäftigung des nationalsozialistischen Massenverbrechen befördern würde. Diese Überlegungen Eisenmanns aufgreifend und vor dem Hintergrund neuer Recherchemöglichkeiten, wollen wir die aktualisierten Forschungsergebnisse zu den verfolgten Menschen der Segensgemeinde nicht bloß veröffentlichen, sondern ebenso dazu animieren, diese Recherche weiterzuführen. In Form einer erweiterbaren Datenbank wollen wir auch zukünftiger Generationen die Möglichkeit und die Plattform dieses Blogs geben, um die historische Forschung fortzuführen, die für ein adäquates Gedenken notwendig ist. Diese werden wir nach Fertigstellung hier verlinken.

Zur Vorgehensweise

Wir haben die Namen auf der Liste der Deportierten systematisch abgeglichen mit den Archiven der jeweiligen Todesorte (mittlerweile Gedenkstätten), um weitere Informationen über das Leben der betreffenden Personen zu erhalten. Dabei fiel auf, dass zu vielen der Namen kaum weitere Archivinformationen zu finden waren. So waren von den 20 nach Auschwitz deportierten im dortigen Archiv überhaupt nur 5 der Namen vermerkt – vermutlich, weil in Auschwitz nur rund ein Viertel der Insassen überhaupt registriert wurde, bevor sie ermordet wurden. Weitere Verzeichnisse, in denen wir nach Informationen und Querverweisen gesucht haben, waren die Vermögenserklärung im Brandenburgischen Landeshauptarchiv (BLHA, Potsdam), Wiedergutmachungserklärungen und das Findbuch im Landesarchiv Berlin (LAB), das Gedenkbuch des Bundesarchivs, die Datenbanken der verschiedenen Gedenkstätten, das Archivportal des Bundesarchivs JMB, verschiedene Genealogie-Archive (Ancestry und Geni), Google Books / Scholar, der Suchdienst des Deutschen Rotes Kreuzes, die Arolsen Archives, sowie weitere öffentlich zugängliche Informationen, z.B. vereinzelte Wikipedia-Einträge.

Zu einigen Personen auf der Deportiertenliste gibt es bereits biographische Recherchen auf diesem Blog, sowie auf folgender Seite: https://www.kkbs.de/biografien

Wir haben es uns darüber hinaus zur Aufgabe gemacht, im Rahmen des Seminars zu versuchen, biographische Informationen zu weiteren deportierten Personen zu recherchieren, um möglicherweise eine Grundlage für weitere Stolpersteinverlegungen oder andere Formen des Gedenkens zu schaffen. Wir haben uns, eher einem spontanen Impuls folgend, mit zwei Familien, den Familien Fuss und Blumenthal beschäftigt, in der Hoffnung, hier ergiebigere Informationen zusammen tragen zu können.

Weiterführende Informationen über Stationen im Leben der beiden Familien finden sich hier:

Familie Fuss

Familie Blumenthal

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Liste der Archive und Datenbanken

- Ancestry (ancestry.de)

- Archivportal-D – Deutsch Digitale Bibliothek (archivportal-d.de)

- Archiv Zwangsarbeit (zwangsarbeit-archiv.de)

- Arolsen Archives – International Center on Nazi Persecution

- Base (Uni Bielefeld)

- Brandenburgisches Landeshauptarchiv (Vermögenserklärungen)

- blha-recherche.brandenburg.de/volltextsuche.aspx

- Evangelische Kirche

- Archeon (Taufbücher)

- Kirchenbuchstelle Alt-Berlin (NS-Akten)

- Gedenkbuch Bundesarchiv (bundesarchiv.de/gedenkbuch/)

- Google Books / Scholar

- Institut für Geschichtswissenschaften HU Berlin

- geschichte.hu-berlin.de/de/bereiche-und-lehrstuehle/dtge-20jhd/nuetzliche-links-fuer-studierende/quellen-deutsche-geschichte-im-20-jahrhundert-schwerpunkt-nationalsozialismusen

- Jüdisches Museum Berlin & Website (jmberlin.de/recherchen-zur-familiengeschichte)

- Private Genealogie (geni.com)

- Suchdienst des Deutschen Roten Kreuz

- United States Holocaust Memorial Museum Washington (ushmm.org)

- Yad Vashem Archive

- heute Stadtkloster Segen: https://ekpn.de/vier-kirchen/stadtkloster-segen/ ↩︎

- Eine etwas ältere Variante der Liste ist hier abrufbar: https://www.landeskirchenarchivberlin.de/wp-content/uploads/2009/12/mk-deportationsliste.pdf) ↩︎

- Listen veröffentlicht in: Frisius et al.: Evangelisch getauft – als Juden verfolgt. Spurensuche Berliner Kirchengemeinden. Wichern Verlag, Berlin 2008

↩︎ - Paradoxerweise verwendete die rassistische Sippenforschung Karl Themels im Nationalsozialismus ebenfalls die Taufbücher, um konvertierte Jüdinnen und Juden verfolgen zu können. (vgl. https://blogs.hu-berlin.de/kircheimns/2023/11/17/karl-themel-pfarrer-nationalsozialist-sippenforscher/)

↩︎ - vgl. https://www.faz.net/aktuell/politik/holocaust-mahnmal-fast-wie-ein-wogendes-getreidefeld-1195981.html (zuletzt abgerufen am 03.06.2025) ↩︎

- vgl. Benjamin, Andrew: Memorial to the murdered Jews of Europe, in: Blurred Zones. Ivestigations of the Interstitial. Eisenman Architects 1988-1998, New York (2003) ↩︎

Über die Autoren

Vincent Budinger, Karl Eckardt, Yannick Heinz und Leonard Ludwig studieren Interdisziplinäre Antisemitismusforschung an der TU Berlin.

Update 8/2025: Korrektur interne Links auf Familie Fuss/Blumenthal

von Laura Steinbrück

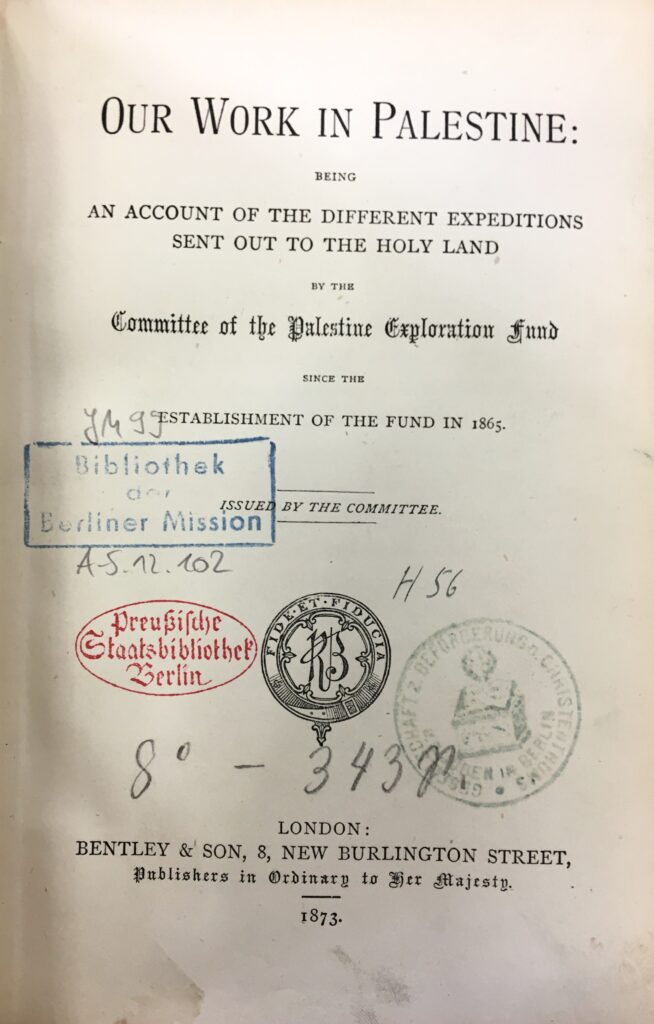

Wie es sich angefühlt haben muss, als am 11. November 1938 die Büroräume der „Gesellschaft zur Beförderung des Christentums unter den Juden“ (kurz: „Gesellschaft“) von Nationalsozialisten gestürmt und demoliert wurden, kann man heute kaum mehr nachempfinden. Für die „Gesellschaft“ war das Ereignis im Rahmen der Novemberpogrome einschneidend und sollte eine Vorahnung auf die kommenden Jahre liefern. Schon zuvor hatte die Vereinigung der „Deutschen Christen“ ihre ablehnende Haltung gegenüber der Judenmission deutlich gemacht. Die „Gesellschaft“ setzte sich aber genau für diese ein. In der Messiaskapelle in Prenzlauer Berg wurde noch lange nach der Machtübergabe an Adolf Hitler Taufunterricht angeboten und Juden:Jüdinnen der Eintritt in das Christentum ermöglicht. In den Räumen der Gesellschaft befand sich auch eine umfassende Bibliothek, die für den Unterricht genutzt wurde. [1] Die Verfügung zur Schließung des Vereins und zum Einzug des gesamten Vermögens überraschten die „Gesellschaft“ als Folge nicht. Trotzdem waren die Konsequenzen gravierend: Im Frühjahr 1941 besetzte die Gestapo die Geschäftsstelle und beschlagnahmte jegliches Inventar.[2] Die dazugehörige Verfügung zum Einzug des Vermögens geht von einem Bibliotheksbestand der „Gesellschaft“ von ca. 2.000 Büchern aus.[3]

© 2024 Steinbrück

„Nur die wertvolle Bibliothek ist auf meinen energischen Protest der Preussischen Staatsbibliothek überwiesen.“

Willhelm Knieschke, 1947

Möglicherweise habe der Einspruch des damaligen Pfarrers Wilhelm Knieschke dazu beigetragen, die Staatspolizei davon abzuhalten, diese Bücher auf dem direkten Weg zu vernichten.[4] In den folgenden Jahren blieb die Kapelle geschlossen, dem Pfarrer Knieschke wurde die Arbeit verboten.

Doch was passierte mit der Bibliothek? Noch lange Zeit nach dem Ende des Krieges ging der wiedergegründete Verein von einem Verlust der Bibliothek aus. Die Bücher galten als verschwunden. War diese Befürchtung berechtigt?

Tatsächlich wurden die Bücher nicht verbrannt, sondern an die Preußische Staatsbibliothek zu Berlin übergeben. Zynischerweise wurden dort in der Annahmestelle am 19. Juni 1941 die ersten Bücher der „Gesellschaft“ von den Archivar:innen im Zugangsbuch für „Geschenke“ vermerkt – dabei handelte es sich jedoch lediglich um 40 Titel. Beinahe ein ganzes Jahr später, im März 1942, folgten 320 weitere Exemplare. Das lag daran, dass die Staatsbibliothek von der Anzahl der eingehenden Bücher überlastet war, da sie zur zentralen Verteilstelle für alle beschlagnahmten Bücher des Reiches aufstieg.[5] Gleichzeitig hatte auch das fortschreitende Kriegsgeschehen Auswirkungen auf die Arbeit der Annahmestelle. Bestände wurden auseinandergerissen, Bücher an scheinbar sicherere Orte gebracht oder einfach an andere Institutionen weitergegeben.[6] So verlor sich auch der Rest der Bibliothek aus der Messiaskapelle im Kriegsgewirr – in der Staatsbibliothek wurden die Bücher nie offiziell angenommen. Die verzeichneten Bücher der „Gesellschaft“ in der Staatsbibliothek verblieben dort erst einmal, ohne dass sie Beachtung fanden. Und das nicht nur bis zum Ende des Krieges, sondern weit darüber hinaus. Erst in den 2000er-Jahren begann die Staatsbibliothek, sich systematisch mit ihren Beständen auseinanderzusetzen, um mögliches NS-Raubgut ausfindig zu machen. Im November 2007 wurde dafür vor Ort eine Arbeitsstelle für Provenienzrecherche und -forschung eröffnet. Die dortigen Provenienzforscher:innen stießen in diesem Zusammenhang auf genau jene Vermerke im Zugangsbuch der Staatsbibliothek, die 65 Jahre zuvor dort verzeichnet wurden und auf den ursprünglichen Besitzer der Bücher die „Gesellschaft“ verweisen. Im September 2010 erfolgte die Restitution der ausfindig gemachten Bücher an das Berliner Missionswerk der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, der offiziellen Rechtsnachfolge der „Gesellschaft“, die nach ihrer Wiedergründung im Jahr 1948 noch bis 1982 bestand.[7] Im selben Jahr veröffentlichte Michaela Scheibe als damals stellvertretende Leiterin der Abteilung Historische Drucke einen Artikel über den Restitutionsprozess im Bibliotheksmagazin. Durch den Artikel wurde auch die Landes- und Universitätsbibliothek in Hamburg auf die Zwangsschließung und Beschlagnahmung der Bücher der Gesellschaft zur Beförderung des Christentums unter den Juden aufmerksam.[8]

© 2024 Steinbrück

© 2024 Steinbrück

Auch in der Universitätsbibliothek Hamburg werden seit 2010 Überprüfungen der Bestände in Hinblick auf ihre Provenienz vorgenommen. Und tatsächlich wurden die Archivar:innen im Oktober 2010 auf vier Bücher aufmerksam, die ebenfalls den Stempel der „Gesellschaft“ auf ihren Titelseiten verzeichneten. Die entdeckten Bücher hatten bereits einen langen Weg hinter sich: Von der Annahmestelle der Staatsbibliothek waren diese anscheinend noch während des Krieges an die „Reichstauschstelle“ für Bücher weitergegeben worden. Diese war 1926 als Teil der „Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft“ gegründet worden, jedoch seit 1934 als eigenständige Dienststelle tätig. Die Reichstauschstelle war damit beauftragt, Bibliotheken im Deutschen Reich beim Erwerb verloren gegangener oder durch den Krieg beschädigten Bücher zu unterstützen. Ihr Bestand setzte sich aus meist angekauften Büchern aus den Ostgebieten,[9] aber genauso aus beschlagnahmten Büchern von Einzelpersonen und Bibliotheken zusammen. Viele Bibliotheken nutzten das Angebot der Reichstauschstelle, so auch die Landesbibliothek in Hamburg. Von dort waren die vier betreffenden Bücher 1943 in die Bestände der Universitätsbibliothek gelangt. Im Juni 2011 wurden auch diese an das Berliner Missionswerk übergeben.

Zuletzt wurden im August 2016 fünfzehn weitere Bücher an das Missionswerk restituiert. Diese waren während des Krieges an das „Reichsinstitut für Geschichte des neuen Deutschlands“ weitergegeben worden. Seit 1936 besaß das Reichsinstitut eine Forschungsabteilung zur „Judenfrage“, welche vor allem nationalsozialistisches, pseudowissenschaftliches Propagandamaterial herausgab. Nach Ende des Krieges kamen die betreffenden Bücher erst 1982 zurück in den Besitz der Staatsbibliothek.

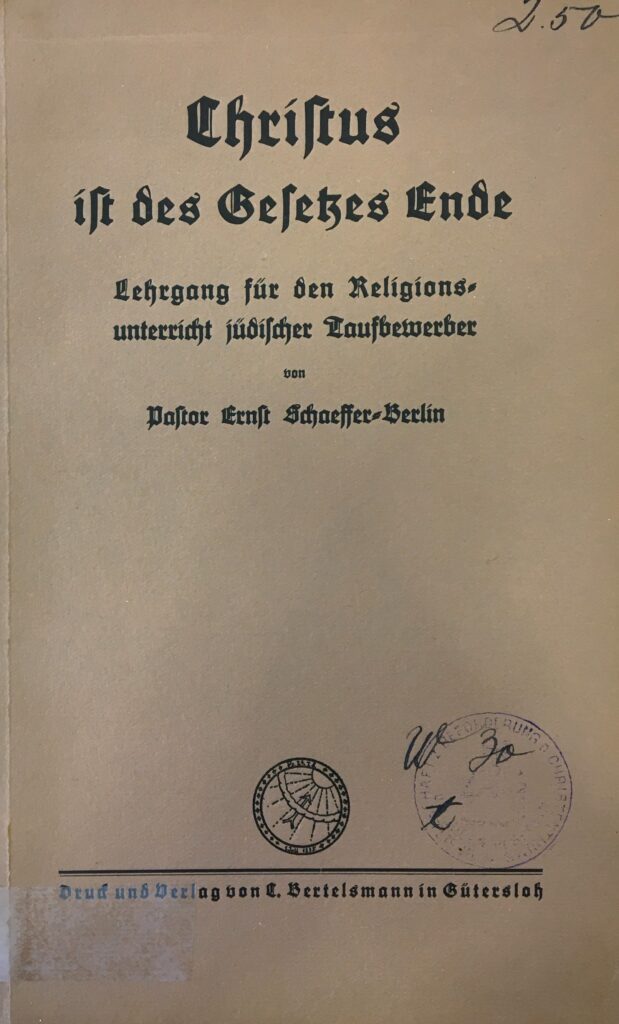

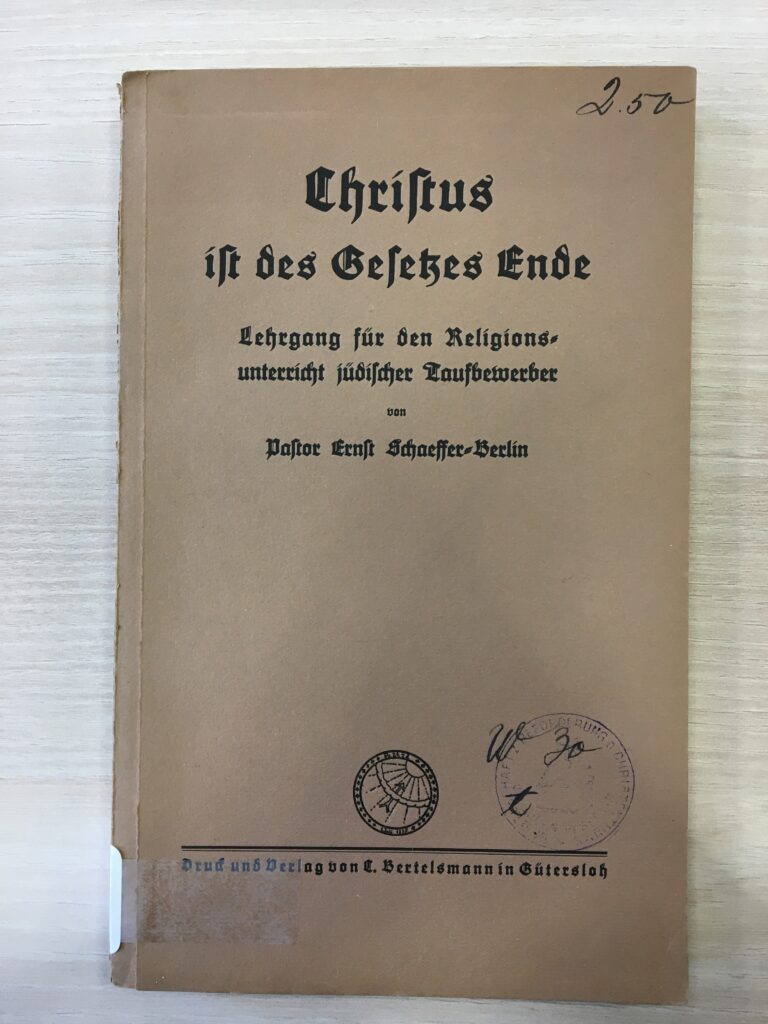

Die ca. 400 restituierten Bücher stehen heute im Magazin der gemeinsamen Bibliothek der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und des Berliner Missionswerks in Berlin Friedrichshain. Der Großteil jedoch gilt als verloren, wurde wahrscheinlich im Kriege zerstört, zumindest aber auseinandergerissen und weit über das Land verteilt.[10] Mit dem Verlust der Bibliothek ist auch viel Wissen über die damalige Vereinigung und ihre Arbeit verloren gegangen. Durch die Bestände der Bibliothek ließe sich ablesen, mit welchen Themen sich die „Gesellschaft“ befasste, welche Schwerpunkte sie in ihrer Arbeit setzte, aber auch, welche Inhalte sie außerhalb der Judenmission beschäftigte. So überrascht noch heute die Diversität der verbliebenen Bestände. Sie zeigt auf, dass sich die „Gesellschaft“ auch mit der politischen Lage der Juden:Jüdinnen in Europa auseinandersetze, zeitgenössische Abhandlungen über das Juden- und Christentum und philosophische und praktische Auseinandersetzungen mit dem Zionismus besaß. Darüber hinaus beschäftigte sie sich auch mit Palästina als religiöser Heimatstädte für Juden:Jüdinnen und Christen:Christinnen. Der Bestand beeindruckt auch heute noch mit umfangreichen Materialien für die Judenmission, so sticht zum Beispiel ein Neues Testament heraus, welches auf Jiddisch übersetzt wurde. Auch umfasst die Bibliothek Lehrbücher, die extra für den Taufunterricht jüdischer Taufanwärter:innen verfasst wurden. Dass der Verein die Restitution einiger seiner Bibliotheksbestände nicht mehr miterlebte, zeigt auf, wie langwierig solche Verfahren sein können. Gleichzeitig besteht aber auch Hoffnung, dass in Zukunft noch weitere Bücher der ehemaligen Messiaskapelle entdeckt werden können. Da die „Gesellschaft“ heute nicht mehr besteht, kann sie auch ihren Verlust der Bibliothek nicht mehr anklagen und auch keine weiteren Recherchen zum Verbleib der Bücher anstellen. An dieser Stelle ist der Einsatz von engagierten Einzelpersonen und Institutionen gefragt, um nicht zuletzt das bis ins 21. Jahrhundert bestehende Unrecht aus der Zeit des Nationalsozialismus aufdecken und im möglichen Umfang beseitigen zu können.

© 2024 Steinbrück

Dieser Blogbeitrag ist im Rahmen der X-Student Research Group „Gedenkort Messiaskapelle – ein Rechercheseminar zur Kirche in der NS-Zeit, Nachgeschichte und Erinnerungspolitik“ entstanden und thematisch an dieses gekoppelt.

Update 7/2025: Orthographische Korrektur

[1] Der genaue Umfang dieser Bibliothek kann heute nicht mehr ermittelt werden. Allerdings kann nachvollzogen werden, dass die „Gesellschaft“ in den Jahren 1888 bis 1892 jährlich mindestens 1.000 Mark für die Anschaffung neuer Publikationen vorsah. Vgl. evangelisches Landeskirchliches Archiv in Berlin, bisher online nicht aufgelistete Akten der „Gesellschaft“, die 2010 an das Archiv restituiert wurden.

[2] Der genaue Zeitpunkt der Schließung ist unklar. Das evangelische Landeskirchliche Archiv in Berlin und Michaela Scheibe verweisen auf den 23. Januar. Die Verfügung der Geheimen Staatspolizei und auch Pfarrer Wilhelm Knieschke nennen den 18. April 1941. Ein möglicher Erklärungsansatz für die unterschiedlichen Zeitangaben ist, dass bereits im Januar die Räumlichkeiten der Kapelle durch die Gestapo geschlossen wurden, eine offizielle Verfügung aber erst Monate später folgte. Vgl. Scheibe, M.: NS-Raubgut in der Erwerbungspolitik der Preußischen Staatsbibliothek nach 1933 – eine Zwischenbilanz. In: Gesellschaft für Exilforschung (Hrsg.): Bibliotheken und Sammlungen im Exil. Exilforschung. Ein internationales Jahrbuch, 29/2011. edition text + kritik, S. 188 und Knieschke, W.: Nathanael, S. 13.

[3] Verfügung der Gestapo vom 18. April 1941 aus dem Archiv der ev. Landeskirche in Berlin, ELAB 1/1113: „Zu den eingezogenen Vermögen gehören insbesondere: […] e) Die Bibliothek mit ca. 2000 Büchern“.

[4] Allerdings war Kniesches Einspruch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ausschlaggebend für die Übergabe der Bücher an die Staatsbibliothek. Vielmehr war es auch eine Anordnung des Reichsministeriums für Finanzen, beschlagnahmte Schriften, insbesondere jüdische und hebräische Literatur, an die Staatsbibliothek zu übergeben. Dabei dürfte auch die räumliche Nähe der Büroräume der Gesellschaft zur Annahmestelle der Staatsbibliothek begünstigend auf die Übergabe eingewirkt haben. Vgl. Knieschke, W.: Nathanael. Ein kleiner Bericht zur Missionsarbeit am Volke Israel, S. 13. und Bödeker, H.; Bötte, G.-J. (Hrsg.): NS-Raubgut, Reichstauschstelle und Preußische Staatsbibliothek. Vorträge des Berliner Symposiums am 3. und 4. Mai 2007. K. G. Saur 2008, S. 2f.

[5] Vgl. Scheibe, M.: NS-Raubgut in der Erwerbungspolitik der Preußischen Staatsbibliothek nach 1933 – eine Zwischenbilanz, S. 182.

[6] Vgl. Ebd. S. 188.

[7] Noch lange nach 1945 hielten große Teile der evangelischen Kirche am Konzept der Judenmission fest. Erst mit den 1980er-Jahren trat die Kirche in eine neue Phase der Reflektion des Nationalsozialismus und der Shoah ein. Die Thematik blieb aber umstritten. Trotzdem dienten diese Debatten beispielsweise als Ausgangspunkt für den Synodalbeschluss „Zur Erneuerung des Verhältnisses von Juden und Christen“ der evangelischen Kirche der DDR aus dem Jahr 1990. In dieser bekennt sich die Kirche zum Staat Israel, gegen den Antisemitismus und gegen das Konzept der Judenmission. Vgl. Pavlush, T.: Kirche nach Auschwitz zwischen Theologie und Vergangenheitspolitik. Die Auseinandersetzung der evangelischen Kirchen beider deutschen Staaten mit der Judenvernichtung im „Dritten Reich“ im politisch-gesellschaftlichen Kontext. Peter Lang 2015, S.107.

[8] Informationen aus direktem Kontakt mit Anneke de Rudder, Arbeitsstelle Provenienzforschung – NS-Raubgut, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg.

[9] Der „Ankauf“ von Büchern und Bibliotheken war meist auch von einem Zwang geprägt, den die Staatspolizei auf „Verkäufer“ ausübte. In der Provenienzforschung stellt sich daher auch die Frage, inwiefern solche „Kaufverträge“ heute rechtmäßig sind. Vgl. Bödeker, H.; Bötte, G.-J. (Hrsg.): NS-Raubgut, Reichstauschstelle und Preußische Staatsbibliothek, S. 1.

[10] Vgl. Bödeker, H.; Bötte, G.-J. (Hrsg.): NS-Raubgut, Reichstauschstelle und Preußische Staatsbibliothek, S. 158.

[11] Die Standortbezeichnung „Judenmission“ stammt noch aus der historischen Systematik, welche bei Entstehung der Bibliothek erarbeitet wurde und auf den Sonderbestand der restituierten Bücher hinweist. Eine Überarbeitung der Archivsystematik mit ihren Bezeichnungen ist bereits vom aktuellen Bibliotheksleiter angedacht.

Über die Autorin

Laura Steinbrück studiert Interdisziplinäre Antisemitismusforschung an der TU Berlin.

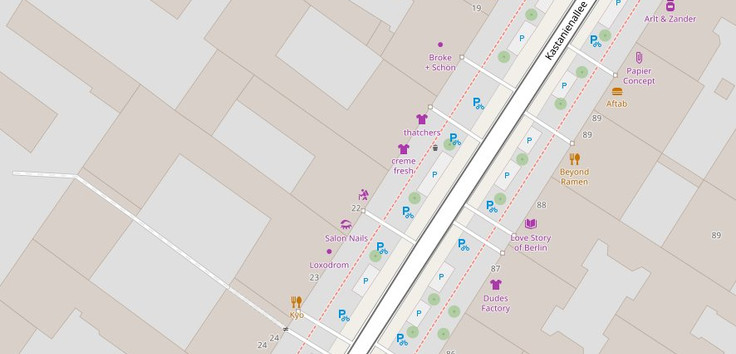

von Kristina Schnürle

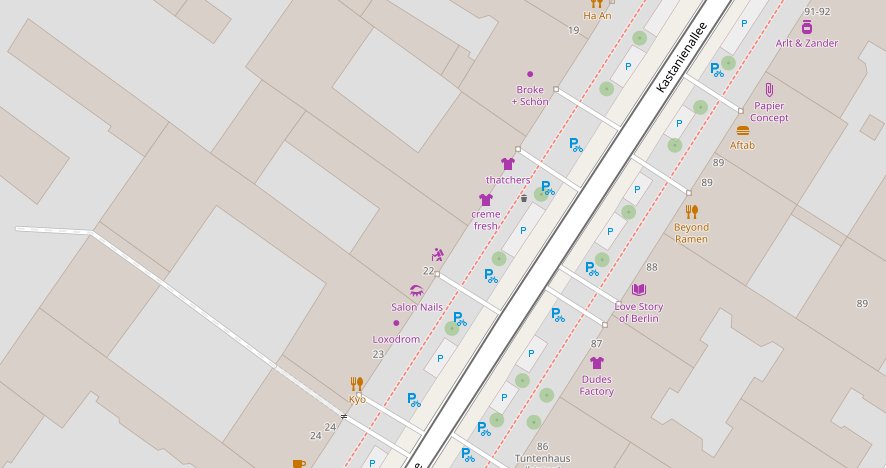

Wenn man die Kastanienallee entlanggeht, kann man über der Haustür des Gebäudes mit der Nummer 22 eine Inschrift in altertümlichen Lettern lesen: „Messiaskapelle“. Zwischen Nagelstudio und Klettergeschäft, in dem belebten Stadtteil Berlin-Prenzlauer Berg, weist nichts auf eine Kapelle oder sonst einen besonderen Ort hin.

Foto: Kjell Pommerening

Seit Oktober 2023 gibt eine Stolperschwelle Auskunft über Menschen, die hier getauft und z. T. später deportiert und getötet wurden. Bis heute wissen die wenigsten, dass es im Nationalsozialismus Christen gab, die aus rassistischen Gründen verfolgt und ermordet wurden.

Foto: Johan Wagner

Aber was ist die Messiaskapelle?

Leider ist zurzeit ein Blick hinter das äußere Tor in den Hinterhof für die allgemeine Öffentlichkeit nicht möglich. Dort würde man auf eine kunstvoll mit Monden und Kreuzen verzierte Tür stoßen. Und im Innern ein Raum, der an einen Versammlungsort einer religiösen Gemeinschaft erinnert. Besonders fällt die hebräische Inschrift des hebräischen Gottesnamen, des Tetragramms auf. Wer hat sich dort wann versammelt? Was geschah an diesem Ort im Hinterhof?

Foto: Johan Wagner

Foto: Johan Wagner

Wie alles begann…

Durch das Emanzipationsedikt 1812 waren die preußischen Juden rechtlich zu „Einländern und preußischen Staatsbürgern“ geworden. König Friedrich Wilhelm III. selbst wandte sich aber schon 3 Jahre später gegen die bürgerliche Gleichstellung seiner jüdischen Untertanen. Doch eine Gesellschaft zur Judenmission war ganz in seinem Sinne, da er dadurch hoffte, ausschließlich „christliche Untertanen“ zu bekommen.

Foto: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/izpb/juedisches-leben/504517/19-jahrhundert/

1822 wurde die „Gesellschaft zur Beförderung des Christentums unter Juden“, die Berliner Judenmission, gegründet. Der Verein entstand aus der pietistischen Bewegung des 19. Jhs., entsprechend der Mission unter „Heiden“. Während die Heidenmission allgemein anerkannt war, hatte die Judenmission mit antisemitischen Vorurteilen zu kämpfen. Aber auch das alte Volk Israel habe, so die Vertreter der Judenmission, ein Recht auf Heil und das Evangelium – jetzt, da die gesellschaftlichen Schranken zwischen Juden und Christen gefallen waren und Juden qua Gesetz gleichberechtigt waren, umso mehr. Zusätzlich solle der Lebenswandel der Christen missionarisch wirken. Da die Aufgabe der Mission nicht von einzelnen Christen geleistet werden könne, sei es nötig, diese an Vereine zu delegieren, bzw. diese dabei zu unterstützen. (So im grundlegenden Aufsatz „Recht und Pflicht der Judenmission“ im „Nathanael“, so der Titel der Zeitschrift der Gesellschaft ab 1885).

Schon 1827 hat Friedrich Wilhelm III. die Erlaubnis eines besonderen Gottesdienstes für die „Juden“ in Berlin gegeben, aber es fehlte lange an einem geeigneten Ort. 1902 konnte schließlich die Messiaskapelle in der Kastanienallee 22 eingeweiht werden. Sie bot Platz für 100 Menschen.

Es handelte sich dabei nur um einen kleinen Kreis im Rahmen der Landeskirche. Denn die Mehrheit der Deutschen, auch der kirchlichen Kreise, war an einer Begegnung oder gar dem Dialog mit Juden nicht interessiert. Darum wurden die „getauften Juden“ immer mehr zu einer Sondergruppe, an deren Integration in die christliche Gemeinde kaum jemandem gelegen war.

In den Räumen in der Messiaskapelle wurde sonntäglich Gottesdienst gefeiert

Foto: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/NQM4DO6J6QI6NJOYZF2EQOHDVXY53I5L

Aber daneben spielte die Soziale Arbeit an konvertierten oder am Christentum interessierten Juden eine große Rolle. Seit Mitte des 19. Jhs. kamen viele junge Juden aus Osteuropa oder dem russischen Zarenreich nach Berlin, häufig ohne Geld und familiären Rückhalt. Sie waren oft auf Unterstützung angewiesen und waren dadurch, dass sie sich im „fortschrittlichen Berlin“ ihrem jüdischen Glauben aus dem Schtetl entfremdeten, für den christlichen Glauben aufgeschlossen.

Ein Anliegen der „Gesellschaft zur Beförderung des Christentums unter den Juden“ war es außerdem, Menschen in den Gemeinden – und wenn möglich auch darüber hinaus – jüdische Bräuche und Feste zu erklären und bekannt zu machen. Damit wollte sie dem Misstrauen und der wachsenden antisemitischen Stimmung in jener Zeit entgegenwirken.

Warum ließen sich Juden taufen?

Sowohl von kirchlicher als auch politischer Seite wurde unterstellt, die Juden ließen sich „nur“ taufen, um nicht als Juden benachteiligt oder verfolgt zu werden. Berichte von Täuflingen oder ihrer Nachkommen zeigen ein Spektrum unterschiedlichster Gründe: von relativer Gleichgültigkeit gegenüber dem jüdischen oder christlichen Glauben, der Anpassung an den christlichen Partner oder die christliche Partnerin bis hin zum Versuch, durch die eigene Taufe oder die Taufe ihres Kindes bessere Chancen in der Gesellschaft zu erreichen – in der NS-Zeit sogar das Leben zu retten. Doch bilden diese äußerlichen Motive nicht alles ab. Wer wollte beurteilen, ob die Hinwendung zum christlichen Glauben „echt“, aus freien Stücken erfolgte? Der Dichter Jochen Klepper schreibt schon 1933 in sein Tagebuch, dass seine jüdische Frau Hanni sich taufen lassen wolle, aber nicht aus politischen Gründen konvertiere. Sie wisse, dass die Anmeldung zur Taufe politisch sinnlos sei. (Tagebuch „Unter dem Schatten seiner Flügel“ 13.Mai 1933). Denn von Seiten des NS-Staats war von Anfang an klar, dass die Taufe keine Auswirkung auf den „Rassenstatus“ hat: auch ein Getaufter blieb jüdisch, „nichtarisch“.

Dennoch erhielten in der Zeit zwischen 1933-41 über 700 jüdische Menschen in der Messiaskapelle Taufunterricht.

Die Taufen wurden – sicher in erster Linie aus theologischer Verantwortung, aber vielleicht auch um den Verdächtigungen vorzuwirken – nicht oberflächlich oder gar nur auf dem Papier vollzogen, sondern es gab einen mehrwöchigen Taufunterricht. Dies wird im Messiasboten, dem Gemeindebrief, ausführlich beschrieben.

Foto: Laura Steinbrück

Der Messiasbote, so der Titel der Zeitschrift der Gesellschaft im Nationalsozialismus, gibt auch Zeugnis davon, wie die Verkündigung an Juden aussah: Pfarrer Knieschke knüpfte in seinen Predigten an Worte, Erzählungen und Feste des Judentums an. Er predigte im Wissen, dass Juden, anders als die Menschen, die von Missionsgesellschaften in fernen Ländern missioniert werden, schon eine gemeinsame Basis mit den Christen haben. Er nahm Verheißungen der Propheten auf und wies – wie die neutestamentlichen Apostel – darauf hin, dass diese in Jesus erfüllt seien. Im Messiasboten finden sich ebenfalls Zeugnisse von Getauften, die über ihren Weg von Judentum zum Christentum berichten. Auch wenn die Ausführungen im Messiasboten nicht mehr unserer Perspektive auf das Judentum, geschweige denn der theologischen oder homiletischen Sprache unserer Zeit entsprechen, wird die Überzeugung und Redlichkeit der Pfarrer und Mitarbeitenden sichtbar.

Im Frühjahr 1941 schloss der NS-Staat die Messiaskapelle, den Zufluchts- und Taufort so vieler Christen jüdischer Herkunft gewaltsam.

„Allein die Tatsache, dass Christen jüdischer Herkunft in der Zeit der Verfolgung die Tür der Messiaskapelle offenstand, dass Menschen jüdischer Herkunft hier weiter getauft wurden, macht die Messiaskapelle in gewisser Weise bereits zu einem Ort der Zuflucht.“ Und den Verfolgten wurde auch noch anders geholfen.“ Diejenigen, die im Bereich der Messiasgemeinde tätig waren, haben sich nicht von den Verfolgten abgewandt. Sie haben sie nicht nur seelsorgerlich begleitet, sondern mit konkreten Hilfeleistungen unterstützt. „Aber vielen konnte nicht geholfen werden. 86 der 700 getauften Menschen jüdischer Herkunft wurden deportiert, nur 2 davon überlebten.“ (Lachenicht in: Der Stern im Taufbecken. Berliner Christen jüdischer Herkunft und Evangelische Kirche im Nationalsozialismus 2013. S.91f)

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die Judenmission ihre Arbeit wieder auf, in der Kapelle trafen sich Überlebende und feierten Gottesdienst. Darüber ist kaum etwas bekannt und wäre es wert, weiter erforscht zu werden.

Doch die „Gesellschaft zur Beförderung des Christentums unter den Juden“ hatte sich überlebt und löste sich 1982 auf. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) distanzierte sich 1990 vollständig von der Mission an Juden.

Heute ist die Messiaskapelle ein „Nichtort“, ein kaum sichtbarer, fast vergessener Ort im Hinterhof. Die evangelische Kirche Berlin sieht die Erhaltung dieses Ortes als Gedenkort nicht als drängende Aufgabe an.

Foto: Kjell Pommerening

https://www.kkbs.de/messiaskapelle

„Nathanael“, die Zeitschrift der Gesellschaft und der Nachfolger, „Der Messiasbote“ sind zum Beispiel in der Staatsbibliothek zu Berlin einzusehen, allerdings ist dort eine Benutzung nur im Lesesaal möglich. Die „Permalinks“ der Staatsbibliothek lautet:

https://stabikat.de/Record/16759074X („Nathanael“)

https://stabikat.de/Record/167606131 („Der Messiasbote“)

Mittlerweile wurde auf diesem Blog ein weiterer Beitrag veröffentlicht, in dem die Staatsbibliothek zu Berlin eine Rolle im Sinne der Erinnerung an die Messiaskapelle spielt: https://blogs.hu-berlin.de/kircheimns/2024/05/05/was-uns-buecher-nicht-erzaehlen-der-lange-weg-der-bibliothek-der-gesellschaft-zur-befoerderung-des-christentums-unter-den-juden/

Update 7/2025: Vervollständigung Literaturnachweis.

Das Rechercheseminar soll am Beispiel der Messiaskapelle im Prenzlauer Berg einen genaueren Blick auf den Umgang der Berliner Kirche mit der „Judenfrage“ während und nach der Shoah werfen.

Als gefördertes Projekt der Berlin University Alliance schließt es an Förderprojekte aus den vergangenen Semestern an.

Seminarnummer: 0212165

Interessierte Studierende der Berliner und Potsdamer Universitäten sind aufgefordert, sich beim entsprechenden Kurs der Lernplattform der Humboldt-Universität einzuschreiben. Die Inhalte werden zeitnah auf das Sommersemester 2024 aktualisiert:

https://moodle.hu-berlin.de/enrol/index.php?id=121360

Moodle-Einschreibeschlüssel: Ekbo.2023

Das Seminar wird im Sommersemester 2024 dienstags, 10-12 Uhr, im Raum 5061 (5. OG) im Institut für Geschichtswissenschaften der Humboldt-Universität stattfinden, Friedrichstraße 191 (FRS191).

Als Sitz der „Berliner Judenmission“ koordinierte die Amtskirche hier die christliche Missionsarbeit unter Jüdinnen und Juden. Bis zu ihrer Schließung 1941 durch die Gestapo wurde die Messiaskapelle zudem zu einem Taufort für mindestens 700 Menschen, welche das NS-Regime als „nicht-arisch“ definierte. Deutsche Täterinnen und Täter ermordeten viele von ihnen, ohne dass die Kirche dem Regime die Gefolgschaft verweigerte. Im interdisziplinären Rechercheseminar diskutieren Teilnehmende und Dozierende auf Grundlage von Originalquellen bisher unberücksichtigte Aspekte der widersprüchlichen Geschichte der Messiaskapelle während und nach der NS-Zeit. Gemeinsam spüren sie der Frage nach, warum die Erinnerung daran bis heute schwierig ist. Die Teilnehmenden begleiten dabei kritisch die Entwicklung eines Gedenkorts, wie er durch den Kirchenkreis Stadtmitte geplant ist.

Das Seminar der forschenden Lehre richtet sich an Studierende aller Erfahrungsstufen. Es kommt ohne Anforderungen an historisches Vorwissen aus. An individuellen Interessen ausgerichtet erhalten die Studierenden Einblick in historische Quellenanalyse- und Recherchetechniken, die in vielen Berufsfeldern sinnvoll sein können. Durch die gemeinsame Publikation der Rechercheergebnisse auf dem Blog (https://blogs.hu-berlin.de/kircheimns/) üben die Seminarteilnehmenden zielgerichtetes Schreiben und die Kommunikation von wissenschaftlichen Ergebnissen für ein fachfremdes Publikum.

von Christine Stier

Schuld und Aufarbeitung in der evangelischen Kirche

Niemals zählte eine Partei in Deutschland mehr Mitglieder als die NSDAP. Von 1929/30 wählten immer mehr Deutsche die anfangs noch kleine Splitterpartei und traten ihr massenhaft bei, bis sie am Ende des Jahres 1944 fast neun Millionen Mitglieder zählte. (Gailus 2021, 9) Auch wenn sich nicht alle von ihnen aktiv an der Ermordung von Jüdinnen und Juden beteiligten, so bildeten diese Deutschen das Fundament und die Legitimation für die NS-Verbrechen. Zudem konnten viele Parteimitglieder auch nach dem Krieg in Beruf und Karriere einfach weitermachen, während das die meisten Opfer nicht konnten.

Es gibt in Deutschland eine breite Aufarbeitung und Erinnerungskultur. Sie fällt jedoch mitunter zu einseitig aus, jedenfalls dann, wenn wir mit großer Aufmerksamkeit vor allem der Widerstandskämpfer:innen gedenken oder uns voreilig in die Vorstellung einer vollständig geläuterten Nation flüchten. Das gilt gleichermaßen für die evangelische Kirche, die es keinesfalls dabei belassen darf, ihre eigene Vergangenheit nur im Licht Dietrich Bonhoeffers oder der Bekennenden Kirche zu spiegeln. Denn der Nationalsozialismus durchdrang ebenso sehr deren Strukturen, wie sich die Kirche selbst aktiv an der verbrecherischen Politik des Regimes beteiligte. So hat sie beispielsweise ihre Kirchenbücher für die sogenannten Ariernachweise geöffnet und damit der Verfolgung von Menschen jüdischer Abstammung Vorschub geleistet. Die Aufarbeitung dieses Kapitels in der evangelischen Kirche bekommt auch noch heute weniger Gewicht, als es angesichts seiner verheerenden Folgen für die Opfer angemessen wäre.

Karl Themel – vom Geistlichen zum Handlanger des NS-Regimes

Exemplarisch lässt sich mangelndes Schuldbewusstsein sowie eine defizitäre Aufarbeitung an dem Berliner Pfarrer Karl Themel (1890 – 1973) verdeutlichen. Dieser ist ein Musterbeispiel für einen nationalsozialistischen Christen, „dessen NS-Gläubigkeit im Laufe der Hitlerzeit stetig anwuchs und seine ererbten christlichen Glaubensanteile mehr und mehr verdrängte.“ (Gailus 2021, 94).

Schon im April 1932 trat Themel der NSDAP bei und gehörte im gleichen Jahr zu den führenden Gründungsmitgliedern der Deutschen Christen (DC). Seine Zustimmung zum Nationalsozialismus ist durch mehrere seiner Predigten, Artikel und Reden belegt. Außerdem zeichnete er sich schon vor 1933 als ein ungewöhnlich umtriebiger kirchlicher Aktivist aus, der sich auf vielen Gebieten weit über seine Kirchengemeinde hinaus betätigte. Seine große Aktivität, die ein hohes Maß an Arbeitsenergie verrät, schuf zahlreiche Querverbindungen und eröffnete ihm immer wieder neue Karrierechancen – persönliche Verbindungen zum „Reichsbischof“ Ludwig Müller und seine Zusammenarbeit mit Parteigenossen aus kirchlichen und staatlichen Institutionen. Manfred Gailus beurteilt das Ausmaß seiner Identifikation mit dem Nationalsozialismus als so weitgehend, dass sie im Zweifelsfall seine kirchlichen Bindungen und Verpflichtungen dominierte.

Durch Schreiben vom November 1934 bot er dem „Sachverständigen für Rasseforschung beim Reichsministerium des Innern“ (zukünftige „Reichsstelle für Sippenforschung“) seine Mitarbeit an, dabei verwies er auf seine vielfältigen Qualifikationen als Historiker und Familienforscher, auf seine Vertrautheit mit den Berliner Kirchenbüchern, auf seine Partei- und DC-Verdienste und schließlich auf seine Kenntnisse „über Erblehre und Rassenkunde“. Explizit formulierte er den Wunsch, seine Kraft ehrenamtlich dem NS zur Verfügung zu stellen. Aus diesem Kontakt entwickelte sich seit 1935 eine enge Zusammenarbeit zwischen Themel und einigen weiteren Parteigenossen und der durch den Historiker und fanatischen SS-Obersturmführer Kurt Mayer geleiteten „Reichsstelle für Sippenforschung“. Gemeinsam war ihnen das Ziel, die in den Berliner Kirchenbüchern enthaltenen familiengeschichtlichen Daten für die Zwecke nationalsozialistischer Rassenpolitik vollständig und systematisch verfügbar zu machen. 1936 war Themel Leiter der offiziell eingerichteten „Kirchenbuchstelle Alt-Berlin“ und in dieser Funktion maßgeblicher Akteur für eine staatlich-kirchliche Zusammenarbeit, die für die von antisemitischer Ausgrenzung Betroffenen schwerwiegende Folgen hatte. 1941 verfasste Themel eine Bilanz der Tätigkeit der Kirchenbuchstelle Alt-Berlin, in der er sich rühmt, dass in 2612 Fällen eine jüdische Abstammung entdeckt zu haben. (Gailus 2021, 93)

Eine Tendenz zu völkischen und antibolschewistischen Gedankengut lässt sich in Themels Lebenslauf bereits früh feststellen. In Verbindung mit einem ausgeprägten Karrierebewusstsein und die durch den politischen Umbruchbegünstigte Situation zu einem schnellen beruflichen Aufstieg, ist auch Themels Täter-Biografie nur eine unter vielen, wie man sei in der NS-Zeit beobachten kann. Doch was ist von der bewussten Anbiederung an den NS-Staat, den Themel bereits seit den frühen 1930er Jahren unternahm, nach 1945 übrig geblieben?

Aufarbeitung durch die Nachkriegskirchenleitung

Anhand eines Archivdokuments aus den frühen Nachkriegsjahren, mit der Anfrage des „Evangelischen Konsistoriums der Mark Brandenburg“ betreffend der Kirchenbuchstelle Alt Berlin an Karl Themel, wird nachvollziehbar, wie der ehemalige Leiter seine Rolle als treibende Kraft herunterspielte und die Tatsachen angesichts der veränderten politischen Situation zu seinen Gunsten beschönigte.

Mit dem Schreiben vom 1. Oktober 1946, welches das Konsistorium an Karl Themel mit Bitte um Antwort und Stellungnahme richtet, wird Themel zweifelsfrei als Leiter der Kirchenbuchstelle Alt-Berlin während der nationalsozialistischen Herrschaft bezeichnet, der dem Großteil seiner „Zeit und Arbeitskraft diesem Amt widmete“. Das Konsistorium zweifelt also zu diesem Zeitpunkt keineswegs an Themels damaligen Engagement für dieses Amt. Es bittet ihn lediglich um Auskunft über die Struktur und Beschaffenheit der Kirchenbuchstelle und die genaue Beschreibung seiner Funktion und der zugehörigen Amtsbefugnisse als deren Leiter. Zudem möchte es wissen, wer Themels amtlicher Vertreter gewesen ist, wer diesen dazu bestellt habe und wer für das Personal zuständig gewesen sei und Entscheidungen über Anstellungen getroffen habe.

Themel beantwortet diese Anfrage, die ihn scheinbar erst Anfang 1947 erreicht, etwa drei Monate später mit einem für diesen Sachverhalt recht knappen Schreiben, indem er behauptet: „Meine Aufzeichnungen und Papiere sind vermutlich verbrannt, sodaß ich nur nach meinen Erinnerungen berichten kann.“ Zudem gestalteten sich, seiner Aussage nach, deutliche Antworten auf die Anfrage des Konsistoriums als schwierig, „da die Verhältnisse (…) in den verschiedenen Zeiten verschieden waren.“

Er beschreibt die Einrichtung der Kirchenbuchstelle als einen Wunsch des Archivamtes des Evangelischen Oberkirchenrats. Er selbst sei in den Ausschuss der Initiatoren gewählt worden, weil er „unter den anwesenden (sic!) der beste Kenner der Berliner Kirchenbücher war“ und von 1923 bis 1933 in seiner „Freizeit systematisch genealogische Forschungen betrieben hatte.“

Ganz so fremdbestimmt, wie Themel es darstellt, kam er allerdings nicht in diese Position. 1934 gab es einen Bruch in seiner bis dahin kirchlich-nationalsozialistischen Karriere: Er verlor in diesem Jahr die Reichsführerschaft bei der Inneren Mission (die heutige Diakonie) und seine Stelle beim Evangelischen Männerwerk. Genau an diesem Punkt bot er in einem Brief an die Reichsstelle für Sippenforschung seine Mitarbeit an. Anfangs allerdings ganz ohne die Legitimation des Evangelischen Oberkirchenrats, bildete Themel 1935 eine kirchliche Vorbereitungsgruppe und blieb in dieser Zeit in engem Kontakt mit der Reichsstelle für Sippenforschung, um über die Entwicklung seiner Arbeit zu berichten. (Gailus 2015, 203f.)

Am 12. Dezember 1936 wurde die Kirchenbuchstelle Alt-Berlin feierlich eröffnet, die Themel als nebenamtlicher Leiter führte. Als seinen Stellvertreter hatte er den SS-Mann und befreundeten Parteigenossen Henry Baer eingesetzt. Die Mitarbeitenden rekrutierten sich vor allem aus kirchlichen Parteigenoss:innen, in Themels Worten stammten sie überwiegend „aus den Kirchengemeinden, deren Kirchenbücher abgegeben und verkastet (sic!) waren“. Die Richtlinien für die Verkartung der Kirchenbücher als Grundlage für die systematische rassenpolitische Auswertung, arbeitete Themel selbst aus, so beschreibt er es auch gegenüber dem Evangelischen Konsistorium. Die Überwachung der Arbeit erfolgte durch seinen Stellvertreter und durch ihn selbst, „soweit mein Pfarramt mir Zeit ließ“, denn bis zum 30. Juni 1942 arbeitete er als hauptamtlicher Pfarrer der Luisenstadtgemeinde. (Gailus 2015, 207).

Themel betont an mehreren Stellen, dass seine Tätigkeit für die Kirchenbuchstelle nur nebenberuflicher Art sei und dass sein Stellvertreter sowie die Sachbearbeiter überwiegend selbstständig arbeiteten.

„Ich griff nur in Beschwerdefällen und möglichst wenig ein, um die Arbeitsfreudigkeit meiner Mitarbeiter nicht zu lähmen. Da ich im Höchstfall 2-3 Stunden im Betrieb anwesend war habe ich auch meinem Stellvertreter, der sehr gewissenhaft und zuverlässig war, in seinen Anordnungen weitgehend Selbstständigkeit gelassen.“

Der Überzeugung des Konistoriums, dass Themels Einsatz vor allem der Arbeit in der Kirchenbuchstelle Alt-Berlin galt, widerspricht er vehement:

„Die im dortigen Schreiben vom 7.1.1947 vertretene Auffassung, daß ich den weitaus größten Teil der Zeit und Arbeitskraft diesem Amt gewidmet habe, ist unrichtig.“

Faktencheck und Verdachtsmomente

Faktisch gesehen, muss sein dortiges Engagement jedenfalls ausgereicht haben, dass er im Jahr 1938 eine Beförderung zum nebenamtlichen Konsistorialrat mit dem Referat Kirchenbuch und Archivwesen erhielt und damit eine Leitungsposition im Konsistorium innehatte. (Gailus 2015, 107) Überhaupt lässt sein Verhalten während der NS-Zeit einen ganz anderen Schluss zu, als seine Selbstauskunft suggerieren will: Karl Themel gab sich eigentlich nie zufrieden mit dem einfachen Pfarramt in seiner Gemeinde. Seine frühe Mitgliedschaft in der NSDAP und anderen völkischen und NS-nahen Vereinen lässt vermuten, dass der langjährige Pfarrer seine Zukunft im staatlichen Dienst sah, während sein Amt in der Luisenstadt-Gemeinde ihm wahrscheinlich in erster Linie ein festes Einkommen sichern sollte.

Auffällig sind seine frühe und intensive Beschäftigung mit Themen der sozialen Aufgaben von Kirche, aktuelle Fragen der sozialen Gesetzgebung in Deutschland und des Sozialismus. Seit 1931 war er nebenamtlicher „Sozialpfarrer“ von Berlin. Zudem engagierte er sich an vorderster Stelle im kirchlichen Kampf gegen die Freidenkerbewegung und die Arbeiterparteien. In den letzten Jahren der Weimarer Republik profilierte er sich als Antibolschewismusexperte und verfasste in diesem Kontext kirchliche Schulungsbroschüren wie „Lenin anti Christus“ (1931) – „Aufklärung einer verführten Arbeiterschaft“. Nach eigenen Angaben kam er in diesen Jahren mit dem Gedankengut des Nationalsozialismus in Berührung.

Im April 1942 engagierte er sich zudem in der „Arbeitsgemeinschaft für die ausländischen Arbeiter auf Berliner Friedhöfen“, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, dem Arbeitskräftemangel auf Gemeindefriedhöfen durch den Einsatz von Zwangsarbeitern abzuhelfen. (Erinnerungsorte gestalten. Gedenkstätte für die NS-Zwangsarbeiter des kirchlichen Friedhofslagers Berlin-Neukölln, 2.Aufl. 2014)

Der Umgang der Nachkriegskirchenleitung mit Karl Themel – eine Rehabilitierung?

Am 2. Dezember 1948 hatte die Berliner Kirchenleitung entschieden, Karl Themel aus dem Amt zu entfernen, doch das Berufungsverfahren kam etwa ein halbes Jahr später zu einem viel milderen Urteil und ließ die Versetzung des Pfarrers in ein anderes Amt zu. Die Begründung dieses Urteils verdeutlicht, dass die Kirchenleitung nicht über alles Bescheid wusste, was Themel als nebenberuflicher „Sippenforscher“ in der NS-Zeit betrieb, „ (…) und zwar aus einer vielfach zu beobachtenden Mischung aus Nichtwissenkönnen und Nichtwissenwollen“, wie Manfred Gailus urteilt. (Gailus 2001, 447) Nach Kriegsende wurde Themel also zunächst disziplinarisch zurückgesetzt, konnte sein Amt als Pfarrer aber weiter fortführen. Nach seinem Übertritt in die Pensionierung übernahm er die ehrenamtliche Stelle als Archivleiter und Experte für Kirchenbuchwesen im Raum der Kirche Berlin-Brandenburgs. (Vgl. Gailus 2021, 93f.)

Wie war es möglich, dass Karl Themel angesichts seiner Arbeit für das NS-Regime im Amt bleiben durfte und auch nach dem Krieg eine Karriere machen konnte? Was tat die Nachkriegskirchenleitung in diesem Fall und warum entschied sie sich nicht für eine dauerhafte Amtsenthebung des ehemaligen Leiters der Kirchenbuchstelle?

Der Historiker Gailus ist der Ansicht, dass die kirchliche Leitung hinsichtlich der Person Themels wesentlich mehr hätte unternehmen können. Schon eine Befragung der Mitarbeitenden des Konsistoriums hätte ausgereicht, Entscheidendes über die Vergangenheit des Pfarrers in Erfahrung zu bringen. Dass Themel ein deutlicher Anhänger des nationalsozialistischen Regimes war und karrierebewusst genug, sich dem NS-Staat auch außerhalb des kirchlichen Amtes anzudienen, lässt sich zudem anhand seiner Biografie ohne weiteres nachverfolgen.

Literatur

Gailus, Manfred, Gläubige Zeiten. Religiosität im Dritten Reich, Herder Verlag, Freiburg 2021.

Gailus, Manfred, Täter und Komplizen in Theologie und Kirchen 1933-1945, Wallstein Verlag, Göttingen 2015.

Gailus, Manfred, Protestantismus und Nationalsozialismus. Studien zur nationalsozialistischen Durchdringung des protestantischen Sozialmilieus in Berlin, Böhlau Verlag, Köln 2001.

Das Rechercheseminar soll am Beispiel der Messiaskapelle im Prenzlauer Berg einen genaueren Blick auf den Umgang der Berliner Kirche mit der „Judenfrage“ während und nach der Shoah werfen.

Seminarnummer: 60313

Moodle-Einschreibeschlüssel: Ekbo.2023

Als Sitz der „Berliner Judenmission“ koordinierte die Amtskirche hier die christliche Missionsarbeit unter Jüdinnen und Juden. Bis zu ihrer Schließung 1941 durch die Gestapo wurde die Messiaskapelle zudem zu einem Taufort für mindestens 700 Menschen, welche das NS-Regime als „nicht-arisch“ definierte. Deutsche Täterinnen und Täter ermordeten viele von ihnen, ohne dass die Kirche dem Regime die Gefolgschaft verweigerte. Im interdisziplinären Rechercheseminar diskutieren Teilnehmende und Dozierende auf Grundlage von Originalquellen bisher unberücksichtigte Aspekte der widersprüchlichen Geschichte der Messiaskapelle während und nach der NS-Zeit. Gemeinsam spüren sie der Frage nach, warum die Erinnerung daran bis heute schwierig ist. Die Teilnehmenden begleiten dabei kritisch die Entwicklung eines Gedenkorts, wie er durch den Kirchenkreis Stadtmitte geplant ist.

Das Seminar der forschenden Lehre richtet sich an Studierende aller Erfahrungsstufen. Es kommt ohne Anforderungen an historisches Vorwissen aus. An individuellen Interessen ausgerichtet erhalten die Studierenden Einblick in historische Quellenanalyse- und Recherchetechniken, die in vielen Berufsfeldern sinnvoll sein können. Durch die gemeinsame Publikation der Rechercheergebnisse auf dem Blog (https://blogs.hu-berlin.de/kircheimns/) üben die Seminarteilnehmenden zielgerichtetes Schreiben und die Kommunikation von wissenschaftlichen Ergebnissen für ein fachfremdes Publikum.

Als gefördertes Projekt der Berlin University Alliance schließt es an Förderprojekte aus den vergangenen Semestern an.

von Sophia Lamprecht und Shirin Sommer

Zwei Studentinnen im Q-Team des Sommersemesters 2020 haben sich mit vor allem pädagogischen Fragen zum Thema Kirche in Berlin und Brandenburg 1914 bis 1949 gestellt. Fragen im Vorfeld des hier veröffentlichten Interview-Podcasts waren:

- Wie vermittelt man Funktionen von Kirche und Glauben, wie Erinnerung, Umgang mit eigener oder vergangener Schuld, Versöhnung an junge Menschen?

- Was ist die Rolle der Kirche in der erinnerungspolitischen Landschaft von Gedenkstätten, öffentlichem Gedenken und historischer Forschung?

- Ist kirchliche Aufarbeitung weiterhin beeinflusst von den ersten Phasen der Aufarbeitung und Verdrängung der 1950er Jahre?

Zweiter Podcast der Reihe ist ein Interview mit Frau Pfarrerin Marion Gardei, der Beauftragten für Erinnerungskultur und gegen Antisemitismus der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Einen ersten Beitrag dieser Reihe finden Sie hier: Erinnerungskultur und Public History – Interview-Podcast

Frau Pfarrerin Marion Gardei pflegt ein eigenes Portal zu erinnerungspolitischen und erinnerungskulturellen Themen:

https://www.erinnerungskultur-ekbo.de

Beispiel institutionelle Erinnerungskultur: Pfarrerin Marion Gardei, Beauftragte für Erinnerungskultur und gegen Antisemitismus der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, das Gespräch wurde im Corona-Sommer 2020 in Präsenz, allerdings mit großem Abstand in einem größeren Andachtsraum geführt. Daher ist die Tonqualität nicht optimal. Einige Aspekte des Themas haben sich Stand 2023 bereits deutlich weiterentwickelt.

Podcast: Play in new window | Download

von Victoria Klärner, Vera Klauser Soldá und Henrik Scholle

Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen und den andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den andern verachten.

Matthäus 6,24

Die Kooperation von Kirche und Staat zur Zeit des Nationalsozialismus zeigt, dass dieses Bekenntnis nicht immer auch umgesetzt wurde. Beide Institutionen verband eine enge Kooperation; angesichts des Zitats wird somit ein gewisses Konfliktpotenzial deutlich. Obwohl die Zeit des Nationalsozialismus bis heute umfassend erforscht wurde und die Kenntnis über die systematische Verfolgung der Juden zum Allgemeinwissen zählt, ist das bezüglich der Zusammenarbeit von NS und Kirche nicht immer der Fall. Es gibt kaum ein Bewusstsein dafür, inwiefern und vor allem auch, dass die evangelische Kirche überhaupt in das System integriert war.

Diese Tatsache war ausschlaggebend für uns, das Thema als Einführung aufzubereiten, um eine Grundlage für die weitere Beschäftigung mit diesem häufig vernachlässigten Teil der Kirchengeschichte zu schaffen. Dabei haben wir uns bemüht, eine objektive und kritische Sichtweise einzunehmen und zudem eine besondere Art der Wissensvermittlung gewählt, um das Thema zugänglicher zu machen und von anderen Darstellungen abzuheben.

Wir, das sind übrigens: Victoria Klärner (Master Deutsche Literatur, HU), Vera Klauser Soldá (Master Deutsche Literatur, HU) und Henrik Scholle (Bachelor Geschichts- und Sozialwissenschaften, HU). Verantwortlich für Layout und grafische Gestaltung ist Johanna Groß (Bachelor Grafikdesign und Visuelle Kommunikation, HMKW Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft).

Broschüre: Schuld – Mitschuld – Unschuld. Die evangelische Kirche im Nationalsozialismus (PDF, ca. 10MB)

Dieser Beitrag wurde leicht verändert und von seinem ursprünglichen Erscheinungsdatum 2022 auf 2023 datiert, nachdem die Broschüre nach langen Vorarbeiten als PDF-Version zur Verfügung stand.