Internationale Tagung „Komparative Ästhetik(en)“ der Gesellschaft für interkulturelle Germanistik (GiG) & dem Department of German, University of Mumbai (Bombay).

15.Dezember – 21. Dezember 2014

Maria Rost

Medien beeinflussen heutzutage immer mehr unseren Alltag. Sie verbreiten Bilder, mentale wie materielle. Aber auch wer ein gutes Buch liest, versinkt in eine andere Welt. Ein gut gemachter Reisebericht kann Vorstellungen erweitern und einen Perspektivwechsel anregen. Die Frage, die ich mir stelle ist, welche Funktion Reiseberichte heutzutage haben. Nach wie vor produzieren und transferieren Reiseberichte Images, Repräsentationen und Konnotationen von Wahrnehmungen und Sehgewohnheiten. Mit ihren Darstellungen beeinflussen die Schreibenden also ganz klar das Bewusstsein ihrer Leser_innen. Genau das kann auch ein gut strukturierter und spannend gestalteter Weblog über das Reisen in Indien erreichen. Die Aufzeichnungen geben Einblicke in individuelle Erfahrungsverarbeitungen und beeinflussen somit das Bild der Destination Indien, eben auch durch ihr Veröffentlichungsmedium.

Online-Reiseberichte stellen uns vor die Aufgabe, interdisziplinär zu arbeiten und intermedial zu denken. Dabei besteht die Herausforderung darin, bisher eher getrennt betrachtet Medien von Text und Bild zusammenzubringen und unter gemeinsamen Schwerpunkten vergleichend oder ergänzend zu untersuchen. Die Geschichte der Reisefotografie und der Reiseliteratur über Indien weist erstaunlich viele Parallelen auf in Bezug auf Entwicklungen von Funktion, Bild und Perspektive.

Wenn wir uns nun aktuellen Online-Reiseberichten zuwenden lässt sich zunächst erst einmal festhalten, dass Reiseberichte über Indien nach wie vor präsent sind und sich eines breiten Lesepublikums erfreuen. Reiseliteratur ist also nicht auf dem absteigenden Ast, wie es Anfang der 1990er Jahre oft geheißen hat. Durch Reiseliteraturverlage mit dem Konzept des ‚print on demand‘ und die Möglichkeit der selbstverlegerischen Veröffentlichung können Reisende unkompliziert ihre Reiseerfahrungen veröffentlichen. Und durch die Expansion des Mediensystems findet Reiseliteratur eine weite Verbreitung. Meine Untersuchungen führen zu der grundsätzlichen Annahme, dass Reiseberichte über Indien keinem Funktionsverlust unterliegen, sondern einen Funktionswandel vollziehen. So dienen Online-Reiseberichte gegenwärtig eher als Orientierungshilfe und Informationsquelle für zukünftige eigene Reisen. Daher ist es wichtig, nicht nur das Schöne zu beschreiben, sondern auch das Unwegsame: Die Mischung aus Fakten und Genuss- und Erlebnis-Aspekten macht einen informativen Weblog aus. Denn fern vom alltäglich Gewohnten entstehen neue Imaginationen und somit neue ästhetische Topographien des Reisens. Die geposteten Bilder haben dabei eine unterstützende Funktion: Sie sollen in Reisestimmung versetzen und können in ihrer ästhetischen Funktion den interkulturellen Dialog anregen.

In einem Untersuchungsprozess geht es daher weniger darum, das ‚Andere‘ als eine zentrale Kategorie herauszuarbeiten. Vielmehr beobachte ich, dass die Darstellung des ‚Exotischen‘ in den Online-Reiseberichten über Indien keine tragende Rolle mehr spielt. Der Topos vom ‚Eigenen‘ und ‚Fremden‘ wird gegenwärtig durch eine veränderte Schwerpunktsetzung verdrängt. Dabei nimmt die Visualisierung interkultureller Aspekte durch rasante technische Entwicklungen genauso wie durch physische und mediale Mobilität zu. Neben sprachlichen und mentalen Bildern ist Fotografie ein Medium das dazu beiträgt, Konzepte von Ästhetik neu zu bewerten.

Um das Bedeutungspotential von Literatur zur Illustration von Interkulturalität produktiv erschließen zu können ist es daher notwendig, neue Medien in den Untersuchungsprozess zu integrieren und transmedial zu denken. Alle aufgeführten Punkte verdeutlichen, dass internetbasierte Reiseberichte ein zentraler Bereich des internationalen und interkulturellen Dialog sind, so auch zwischen Indien und Deutschland.

XIII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG) in Shanghai, China, 24.–30. August 2015: Germanistik zwischen Tradition und Innovation.

Vortrag in der Sektion B18: „Literatur 2.0 – Produktion und Rezeption“

Konferenzbericht von Maria Rost

Seitdem Menschen reisen besteht das Bedürfnis, Eindrücke und Erlebnisse mündlich und schriftlich zu verarbeiten. Es verwundert deshalb nicht, dass der Reisebericht eine der ältesten Gattungen ist. Erste Spuren von erzählenden Berichten finden sich bereits in der griechischen Antike. Stand bis zum 16. Jahrhundert das berichtende Subjekt im Mittelpunkt, so erfuhren die Texte der Forschungsreisenden durch die wissenschaftliche Verarbeitung eine inhaltliche Differenzierung. Bis zum Aufkommen von Massentourismus und Massenmedien dienten Reiseberichte dazu, von fremden, für die meisten Menschen unerreichbaren Welten zu erzählen. Autor_innen von Reiseerzählungen nahmen ihr Lesepublikum mit auf imaginäre Erkundungen ferner geografischer Räume. Dabei orientierten sich die literarischen Texte in ihren Darstellungsverfahren an den gesellschaftlichen Leitmedien, dem Bild im 18. Jahrhundert, der Fotografie im 19. Jahrhundert oder dem Film im 20. Jahrhundert. Wie sieht das nun in der globalisierten und digitalisierten Welt des 21. Jahrhunderts aus? Diese und ähnliche Fragen stellten sich die siebzehn Referent_innen des Panels „Literatur 2.0“ des XIII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik, die das Thema der Produktion und Rezeption aus der Perspektive unterschiedlichster Disziplinen beleuchteten.

Mein Vortrag zum Thema Neu trifft alt: Produktion und Rezeption der Destination Indien im Web 2.0 beschäftigte sich mit Beobachtungen und Interpretationen der Destination Indien in Online-Reiseberichten. Handelt es sich hier um authentische Berichte, die reale Sachverhalte darstellen, die individuell-subjektive ‚Realität‘ der Verfassenden abbilden und Zeugnis ablegen über Wahrnehmungsveränderungen der Destination Indien.

Unser gegenwärtiger Reisealltag ist von Medienpraktiken durchdrungen. Die Darstellungen der bereisten Destination Indien nehmen stetig zu und insbesondere das Web 2.0 ist ein Veröffentlichungsmedium, in dem Reiseberichte ein breites Publikum finden. Es werden neue Wege für die Produktion von Reiseberichten, und auch für ihre Rezeption, beschritten. Indien stellt diesbezüglich ein anschauliches Beispiel dar. In seiner ‚Andersartigkeit‘ regt es zur (Selbst-)Reflexion und dazu an, Reiseerfahrungen literarisch zu verarbeiten. Da Weblogs ein relativ neues Medium zur Beschreibung von Wahrnehmung und Darstellung sind, wurden diese näher betrachtet. Mein Vortrag hat Spezifika von Online-Reiseberichten am Beispiel der Destination Indien veranschaulicht, wobei die Frage im Zentrum stand, inwieweit sich die Rezeption veralteter Topoi wie beispielsweise ‚Betroffenheit‘ verändert – durch das Schreiben im Web 2.0. Wie wirken die individuellen Wahrnehmungen der Verfassenden von Online-Reiseberichten auf die Rezeption der Indiendarstellungen? In kurzen Analysen wurden spezifische Formen und Funktionen des Schreibens und Reflektierens im Web 2.0 an exemplarischen Einzelfalldarstellungen vorgestellt. Dabei wurde der Annahme nachgegangen, dass der Topos der ‚Fremde‘ nach wie vor existent ist, jedoch in den gewählten Online-Reiseberichten über Indien durch alternative Bilder einen Wandel erfährt und neben Differenz durchaus auch Ähnlichkeiten wahrgenommen werden.

Wenn wir uns Online-Reiseberichte als eine neue Form der Literatur anschauen, wirft das die Frage auf, in welcher intermedialen Beziehung die digitalen Medien des 21. Jahrhunderts zueinander stehen. Im Panel „Literatur 2.0“ wurden neue Formen der Literatur diskutiert und dabei die Frage verfolgt, inwieweit sich diese der traditionellen Printmedien bedienen und dabei auf ‚Digitalität‘ referieren, sie inszenieren oder simulieren. Es wurde diskutiert, welche Veränderungen in Produktion und Rezeption durch das Lesen an Bildschirmmedien wie eBooks, Tabletts, Smartphones und PCs sichtbar werden. Es ist und bleibt spannend zu entdecken, welche Entwicklung die Produktion und Rezeption von Literatur 2.0 nimmt und welche Wege sie – vielleicht als Literatur 2.5 – zukünftig beschreiten wird.

Mehr zum Kongress auf Deutschlandradio Kultur

26.08.2015 Goethe als Olympionike

Autor: Schmälzle, Christoph

Sendezeit: 10:47 Uhr

Länge: 05:28 Minuten

Alexa Altmann

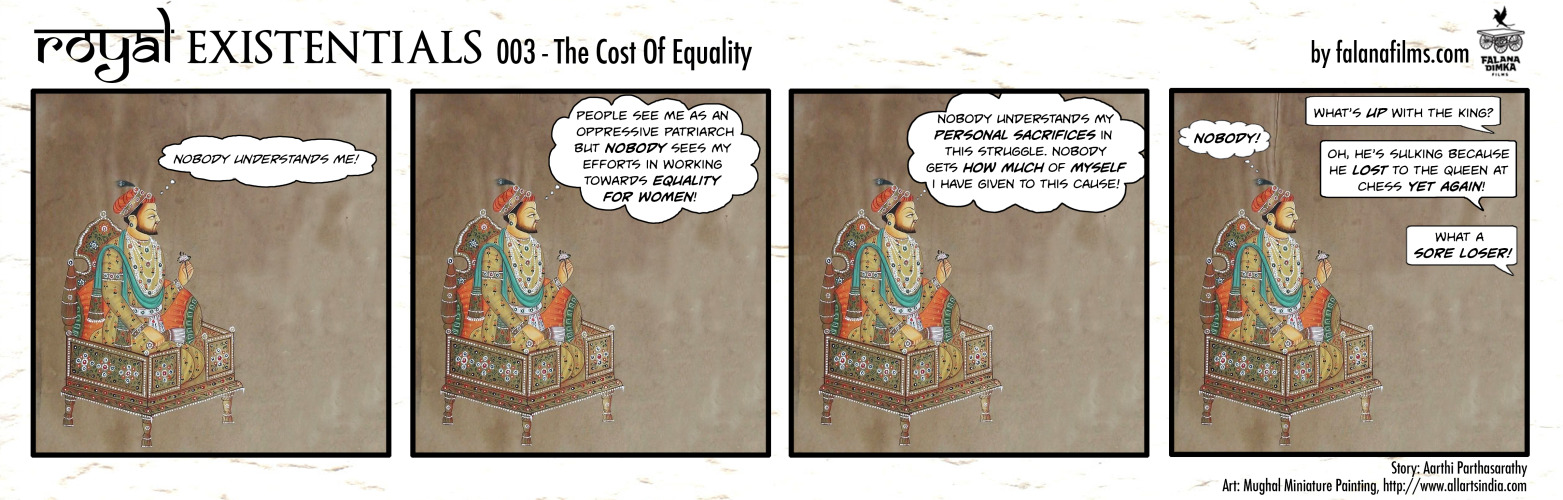

Royal Existentials is a weekly webcomic series created by Aarthi Parthasarathy, co-founder of Falana Dimka Films.

Parthasarathy uses Mughal miniature art to address existential questions of contemporary societal angst, such as for example censorship, privilege and gender.

The small Bangalore-based studio also produces a great variety of other media such as a film series about the feminist street-art collective ‚Fearless‚, which tackles conversations on gender and public space and several short films dealing with environmental issues.

For an interview with the artist read more at ‚Royal Rant‚, The Hindu.

Alexa Altmann

‘Court’ depicts the arrest and consequent trial of an elderly folk singer and grassroots activist who stands accused of inciting a sewage worker to commit suicide. The film depicts the absurd procedurals of the trail fraught with institutional incompetence, caste prejudice and venal politics, as well as the everyday realities of the characters’ lives. The ponderous trial with its privileging of arcane colonial law is in itself a form of punishment in its harassment of a man who is advocating for change. Tamhane portrays the deep dysfunctions of the Indian judiciary while simultaneously reflecting on the power of language and freedom of expression which is not only threatened by the state or the legal system but also by self-appointed guardians of culture. The film’s persuasiveness lies thus equally in Tamahane’s both tragic and comedic narrative and the distinguished performance of its professional and nonprofessional cast, as finally in its localized portrayal of matters of global relevance.

Wann? 14.07.2014; 16:00-19:00 Uhr

Wo? Institut für Asien- und Afrikawissenschaften der HU; Invalidenstraße 118, Raum 315

In diesem studentisch initiierten Symposium präsentieren Studierende die Ergebnisse eigener kleiner Forschungsprojekte zum Thema. Die Projekte sind im Verlauf von zwei Q-Tutorien am IAAW im Sommersemester 2014 und 2015 von den Teilnehmenden selbst entwickelt und durchgeführt worden. Dabei haben sie sich aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven und mit unterschiedlichsten Methoden mit den Begriffen „Globaler Süden“ und „Global South“ bzw. mit deren inhärenten Konzepten kritisch auseinandergesetzt.

Innerhalb des Symposiums werden folgende Fragen im Raum stehen: Woher kommt dieser Begriff? Wie wird er in der Wissenschaft, Medien, Politik und von anderen Akteuren verwendet? Inwieweit steht der Begriff im Zusammenhang mit wirkmächtigen Diskursen um Entwicklung und Modernisierung? Wie gehen wir mit diesem Begriff um? Im Anschluss an jeden Vortrag sowie zum Abschluss des Symposiums wird es ausreichend Zeit und Anlass zur Diskussion geben.

Weitere Informationen zur Veranstaltung

Nadja-Christina Schneider

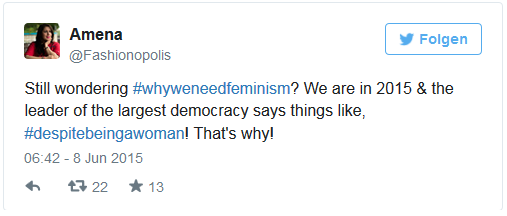

„Mahila hone ke baujud bhi“ – im Englischen mit „despite being a woman“ übersetzt – dieser selbstentlarvende Einschub in einer Rede, die der indische Premierminister Narendra Modi (BJP) Anfang Juni in Dhaka im Rahmen seines Staatsbesuchs in Bangladesch gehalten hat, sorgt seither für angeregte Diskussionen in der indischen Medienöffentlichkeit. Eigentlich wollte Modi darin das entschlossene Vorgehen von Premierministerin Sheikh Hasina im sog. Kampf gegen den Terror anerkennend hervorheben. Dies misslang ihm jedoch gründlich, denn eine unverändert patriarchale Haltung und unzeitgemäße Geschlechterstereotype sind nun die beiden ersten Assoziationen, die mit seinem denkwürdigen Auftritt in Dhaka in Verbindung gebracht werden. Unter dem Hashtag #despitebeingawoman postet seither eine stetig wachsende Zahl an Twitter-Userinnen und -usern ihre Kommentare und zahllosen Beispiele herausragender Leistungen und Errungenschaften von Frauen in Indien, aber auch satirische Inhalte und Karikaturen:

Bei der Vorstellung seines Kabinetts im vergangenen Jahr wurde der neu gewählte Premierminister teilweise noch überschwänglich von den Medien dafür gelobt, dass sich der Frauenanteil darin auf fast fünfzehn Prozent erhöht hatte und ein Viertel der Ministerposten mit Frauen besetzt worden waren. Die hindunationalistische indische Volkspartei (BJP) hatte sich generell aus wahlstrategischen Gründen in den vergangenen Jahren eine Rhetorik der Geschlechtergerechtigkeit zu eigen gemacht und vor allem im Wahlkampf 2014 eingesetzt. Insbesondere die säkular begründete indische Frauenbewegung beobachtet dies mit großem Unbehagen, denn zahlreiche Äußerungen und Handlungen von BJP-Mitgliedern sowie von anderen hindunationalistischen Organisationen im Umfeld der Partei sind nach wie vor kaum mit einem egalitären, liberalen Feminismus in Einklang zu bringen. Folglich bot Modi vielen, die an seinem überzeugten Engagement für eine gerechtere Geschlechterordnung in Indien stets gezweifelt haben, mit seiner Äußerung geradezu eine Steilvorlage, um seine patriarchale Haltung zu kritisieren und ihn mit Spott zu bedenken.

Twitter ist jedoch auch ein Medium, das Premierminister Modi selbst äußerst erfolgreich für seine strategische Kommunikation mit fast 13 Millionen Followern nutzt und so ließ die Gegen-Hashtag-Kampagne #ModiEmpowersWomen ebenfalls nicht lange auf sich warten. Viele englischsprachige Medien weltweit scheinen dennoch ausschließlich über den Hashtag #despitebeingawoman zu berichten, der vielfach als „social media storm“ bezeichnet wird, den Modi durch seine Äußerung entfacht habe.

Diese Skandalisierung und die wachsende Zahl an Berichten von Medien über das, was sich in den sozialen Medien tut, sagen auf der einen Seite viel aus über die rapide gewandelten Medienumgebungen und kommunikativen Dynamiken in der indischen Gesellschaft. Auf der anderen Seite lässt die starke Medienresonanz auf Modis Äußerung aber auch die Zentralität von genderbezogenen Themen in dieser gewandelten indischen Medienlandschaft erahnen. Es ist zwar keinesfalls neu ist, dass die Situation von Frauen, Diskussionen über Frauenrechte und Gleichberechtigung oder genderbezogene Diskriminierung ein sehr großes Interesse der indischen Medien und generell in öffentlichen Debatten allgemein erfahren, doch die Medienberichterstattung und daran anknüpfende Anschlusskommunikation hat sich zweifellos im Zuge der fortdauernden Debatte über sexuelle Gewalt seit 2012 stark verdichtet.

Nadja-Christina Schneider, Ringvorlesung Kultur und Identität am Institut für Asien- und Afrikawissenschaften der HU Berlin, 16. Juni 2015

[to loiter: herumbummeln, herumhängen, rumlungern]

Dass Frauen durch das vermeintlich zweckfreie „Herumlungern“ im öffentlichen Raum ihre Sichtbarkeit und Rechte als Bürgerinnen geltend machen können, ist die zentrale Idee des Essays „Why loiter? Radical possibilities for gendered dissent“ von Shilpa Phadke, Shilpa Ranade und Sameera Khan. Der Text erschien bereits 2009, also drei Jahre vor dem sog. Delhi Gang Rape Case, der die indische Öffentlichkeit aufwühlte und zu einer bis heute andauernden Debatte über die Sicherheit und Mobilität von Frauen im öffentlichen Raum geführt hat. Insbesondere vor dem Hintergrund der häufig vertretenen Ansicht, dass Frauen im Interesse ihrer eigenen Sicherheit ihre Mobilität möglichst einschränken sollten, wird „Why loiter?“ von jungen Frauen und Männern in Indien als Manifest und Aufforderung zur Handlung gelesen und multimedial umgesetzt.

Am Beispiel dieses Textes und seiner Wirkungsgeschichte gab der Vortrag von Nadja-Christina Schneider einen Einblick in den aktuellen Diskurs über „Gefahren“ für und „Sicherheit“ von Frauen im urbanen öffentlichen Raum in Indien. Der Vortrag wurde am 16. Juni 2015 im Rahmen der Ringvorlesung Kultur und Identität am Institut für Asien- und Afrikawissenschaften der HU Berlin gehalten.

Talk by Jamila Adeli, Internationales Künstlerhaus Büchsenhausen, Innsbruck, Austria, May 2015

Photo credit: Jamila Adeli, Installation shot at Pepper House, Kochi-Muziris Biennale, India

The contemporary art world appears to be quite a utopian – as in ideal – place: no more nation-state borders, no more identity issues, and no more language problems. Artists, curators, artworks, texts and audiences seem to flow with ease through different cultural fields. And the ongoing expansion of biennials and art fairs give the impression of a truly global map of contemporary art.

When critically thinking about these global flows and how they compose a global map of art, we unquestionably need to look a considerable bit deeper. The contemporary art world is not a product of flat trajectories of globalization – as it is often alto hastily assumed. It is a complex social space, which is in the process of becoming translocal. At the example of the practice of contemporary curating, I aim to “ground” these global flows and to identify how they encounter in order to make sense of what “being translocal” could mean for the contemporary art world.

My presentation introduces and combines two types of interfaces, which are linked through their most distinguished characteristic: a practice that constructs meaning at specific locations where global flows of the contemporary art worlds intersect.

Curating produces meaning through the accompanied production, selection and juxtaposition of artworks or artistic movements in order to demonstrate specific moments or phenomena in time. It also developed into a practical and academic tool to analyze historical and contemporary artistic practice, to create order and new perspectives within the aesthetic matters.

Photo credit: Jamila Adeli, advertisement of Kochi-Muziris Biennale in Creative Brands Magazine

Biennials, on the other hand, are large-scale exhibitions, which are held to visualize and discuss the present state of contemporary fine art. Since Biennials are hosted in a city that had encounters with global flows, they are a true interface: contact zones of „local“ and „global“, of „center“ and „semi-periphery“, of institutional art theory concepts and day to day cultural life. They are not only interfaces of global art flows but also form hubs within a network of cultural urban centers. A Biennial certainly places a city, region or nation on the global map of art (Charlotte Bydler), and they are important meeting points for local and international artists, curators, critics and audiences.

The presentation exemplifies its main arguments at India’s recent Kochi-Muziris Biennale. Inaugurated only in 2012 by the Government of Kerala and the two artists, Bose Krichnamachari and Riyas Komu, the Kochi-Muziris Biennale is already being considered as the new Biennial format of the 21st century – not only from the specific local viewpoint of India: both editions were perceived as a truly translocal experience of contemporary culture, and hence an experience that highlights not only decisive localization processes but also how such processes connect to global flows of knowledge and aesthetics.

Gastvortrag von Nina Khan am Institut für Indologie und Zentralasienwissenschaften der Universität Leipzig, 05.05.2015

Der Vortrag führte zunächst in das Forschungsfeld der „Neuen Geber“ in der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) ein und zeichnete aktuelle Entwicklungen und Debatten nach. Dabei wurde der langsame Umbruch der globalen Entwicklungshilfearchitektur – laut Woods (2008) eine „stille Revolution“ – skizziert und dessen Bedeutung nicht nur für strukturelle Veränderungen (wie z.B. die Diversifizierung der Geberlandschaft und die daraus resultierende größere Wahlmöglichkeit und stärkere Position der Nehmer) sondern auch für eine normative Pluralisierung der EZ konstatiert, die sich in Entwicklungsdiskursen wiederspiegelt.

Der Vortrag führte zunächst in das Forschungsfeld der „Neuen Geber“ in der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) ein und zeichnete aktuelle Entwicklungen und Debatten nach. Dabei wurde der langsame Umbruch der globalen Entwicklungshilfearchitektur – laut Woods (2008) eine „stille Revolution“ – skizziert und dessen Bedeutung nicht nur für strukturelle Veränderungen (wie z.B. die Diversifizierung der Geberlandschaft und die daraus resultierende größere Wahlmöglichkeit und stärkere Position der Nehmer) sondern auch für eine normative Pluralisierung der EZ konstatiert, die sich in Entwicklungsdiskursen wiederspiegelt.

Drei Grundannahmen bildeten den Hintergrund der folgenden Diskussion aktueller Kernthemen des staatlichen indischen Entwicklungsdiskurses. Erstens, dass die Beziehungen der Nord-Süd-EZ nach wie vor von asymmetrischen, rassifizierten Machtbeziehungen gekennzeichnet sind, die durch Entwicklungsdiskurse gestützt werden. Zweitens, dass der Neue Geber Indien als ehemals kolonisiertes und weiterhin Empfängerland, das als solches lange Zeit als „unterentwickelt“ und „rückständig“ kategorisiert wurde, nicht dieselbe Entwicklungsrhetorik der traditionellen Geber des Globalen Nordens verwenden wird. Drittens, dass alternative, eventuell gleichberechtigtere Entwicklungsdiskurse einen Einfluss auf die Machtbeziehungen in der EZ haben können.

Nach einer Einführung in die Geschichte, Struktur und den Umfang indischer EZ erfolgte ein Einblick in eine exemplarische Analyse des staatlichen indischen Entwicklungsdiskurses. Diese ergab mehrere wiederkehrende Themen, die anhand von Zitaten aus Artikeln des Indischen Außenministeriums, Aussagen indischer Politiker_innen sowie Webseiten und Publikationen staatlicher Entwicklungsprogramme veranschaulicht wurden. Kernthemen sind dabei Reziprozität, die Abgrenzung von traditionellen Gebern sowie Geber-Nehmer-Beziehungen, die Betonung einer Entwicklungspartnerschaft und der eigenen Erfahrungen als „Entwicklungsland“, eine geteilte Kolonialgeschichte sowie eine propagierte Süd-Süd-Solidarität.

Abschließend aufgeworfene Fragen beinhalteten die Kongruenz von staatlicher Rhetorik und EZ-Praxis, das Potential alternativer Diskurse für diskursive Verschiebungen im globalen Kontext, eventuell abweichende Diskursstränge je nach Nehmerland bzw. –Region und die Auswirkungen diskursiver Verschiebungen auf die tatsächlichen Machtbeziehungen in der EZ.

Max Arne Kramer

Am 22.04.2015 fand in den Räumen der Humboldt-Universität zu Berlin eine von Dr. Sanaa Alimia und der Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies (BGSMCS) gemeinsam organisierte Filmvorstellung zum Kaschmirkonflikt statt. Der Film „Bring Him Back“ (2015) behandelt den politischen Einsatz von Shamli Begum, der Mutter des 1984 in Indien gehängten kaschmirischen Seperatistenführers Maqbool Bhat. Seit über dreißig Jahre kämpft sie für die Rückführung des Leichnams ihres Sohns in das leer stehende Grab auf dem Märtyrerfriedhof Srinagars, der Sommerhauptstadt des indisch-verwalteten Teil des umstrittenen Gebiets. Die Zuschauer wurden durch Fahad Shahs Film mit der biopolitischen Dimension des Kaschmirkonflikts konfrontiert: er zeigt, wie nicht nur der Mobilität der Lebenden in einem militärisch besetzten Land enge Grenzen gesetzt sind, sondern auch, dass durch die Bewegung eines Leichnams aus der Sicht staatlicher Entscheidungsträger unkontrollierbare politische Passionen unter der Bevölkerung ‚entflammen‘ könnte. Es folgte eine Diskussion mit dem Filmemacher und Medienschaffenden Fahad Shah, Herausgeber des bekannten kaschmirischen Online-Journals „The Kashmir Walla„. Shah betonte die Notwendigkeit für die kaschmirische Jugend, auf allen Ebenen des medialen und kulturellen Ausdrucks aktiv zu werden. Sein Film, so Shah, sei eine wichtige Ressource der Erinnerungspolitk seiner Generation, der sich immer mehr Kashmiris bedienen, um „die orientalistischen Bilder des indischen Kolonialismus anzufechten“.

Eine neuere Publikation von Shah „Of Occupation and Resistance“ präsentiert Essays vorwiegend junger Kashmiris aus der Generation der ‚Kashmiri Intifada‘ (ab 2010), die ihre Erinnerungen an die Kindheit in einem Konfliktgebiet durch verschiedene Formen zum Ausdruck bringen.