This research-oriented interdisciplinary seminar sought to critically examine historical as well as current perceptions and discourses about academics who, due to institutional, structural or political constraints, were forced to leave their home country and seek exile elsewhere. In contrast to well-known artists or authors, exiled academics are often at the margin of inquiries into their specific situation and self-positioning. The seminar therefore aimed at a deeper understanding of their specific situation and self-representation. Students formed three research teams and carried out their own empirical research explorations into these topics. They were advised by teacher tandems and had the opportunity to specialize in one of three focus areas:

Focus area 1: Academics and identities on the move? The role of (social) media in processes of identity construction (Co-supervisors: Prof. Dr. Özen Odağ, Touro College Berlin, and Dr. Olga Hünler, Universität Bremen)

Focus area 2: (Transnational) Networks in Exile – Topics, Discourses and Advocacy (Co-supervisors: Prof. Dr. Carola Richter, Freie Universität Berlin, and Dr. Amal El-Obeidi, Universität Bayreuth)

Focus area 3: Cities of academic exile and their translocal networks (Co-supervisors: Prof. Dr. Nadja-Christina Schneider, Humboldt-Universität zu Berlin, and Prof. Dr. Nil Mutluer, Humboldt-Universität zu Berlin)

Summary of Focus Area 1: Goals, research questions, and empirical studies

Participants:

Prof. Dr. Özen Odağ, Dr. Olga Selin Hünler (Supervisors)

Serra Bozdoğan, Klara Ronzheimer & Emma Tordoff (Students of Touro College Berlin)

Summary:

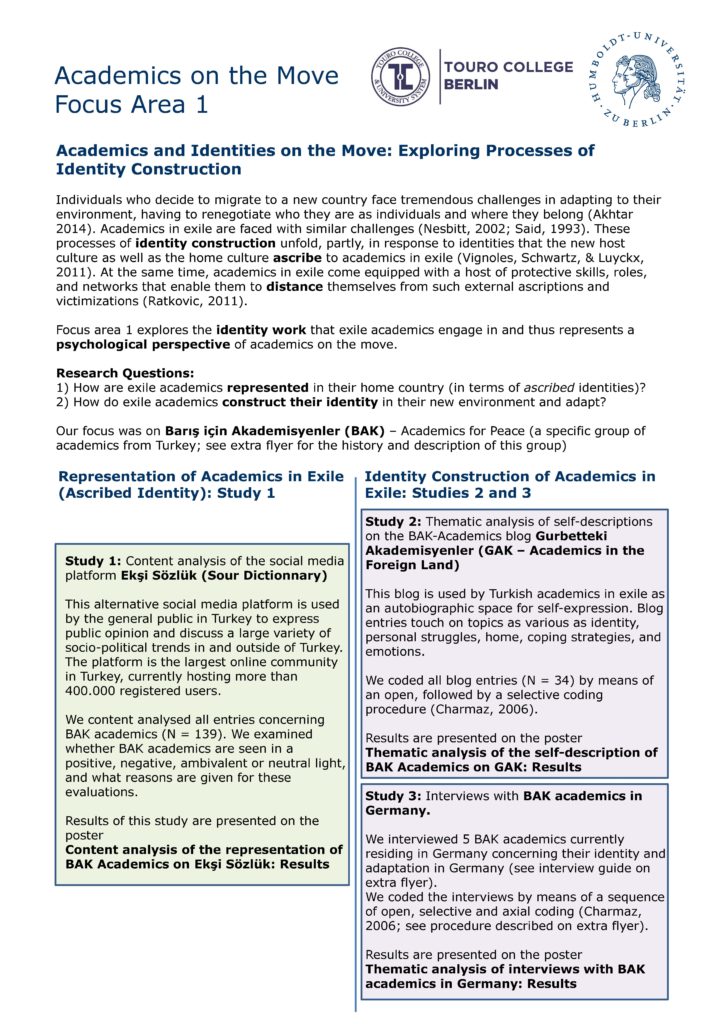

Focus area 1 explored the identity work that exile academics engage in and thus represented a psychological perspective of academics on the move.

Research Questions:

- How are exile academics represented in their home country (in terms of ascribed identities)?

- How do exile academics construct their identity in their new environment and adapt?

Our focus was on Barış için Akademisyenler (BAK) – Academics for Peace (see a detailed description of this group below).

Our research questions were addressed in three separate empirical studies.

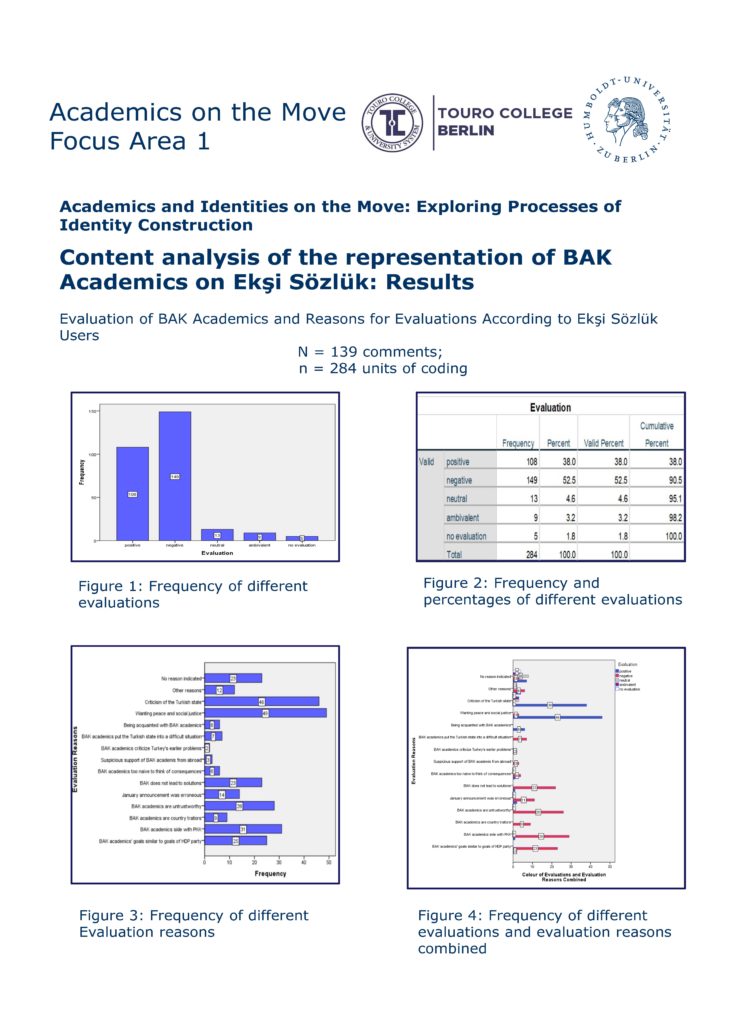

Study one content analysed the representation of BAK Academics on Ekşi Sözlük, an alternative social media platform used by the general public in Turkey to express public opinion and discuss a large variety of socio-political trends in and outside of Turkey. The platform is the largest online community in Turkey, currently hosting more than 400.000 registered users.

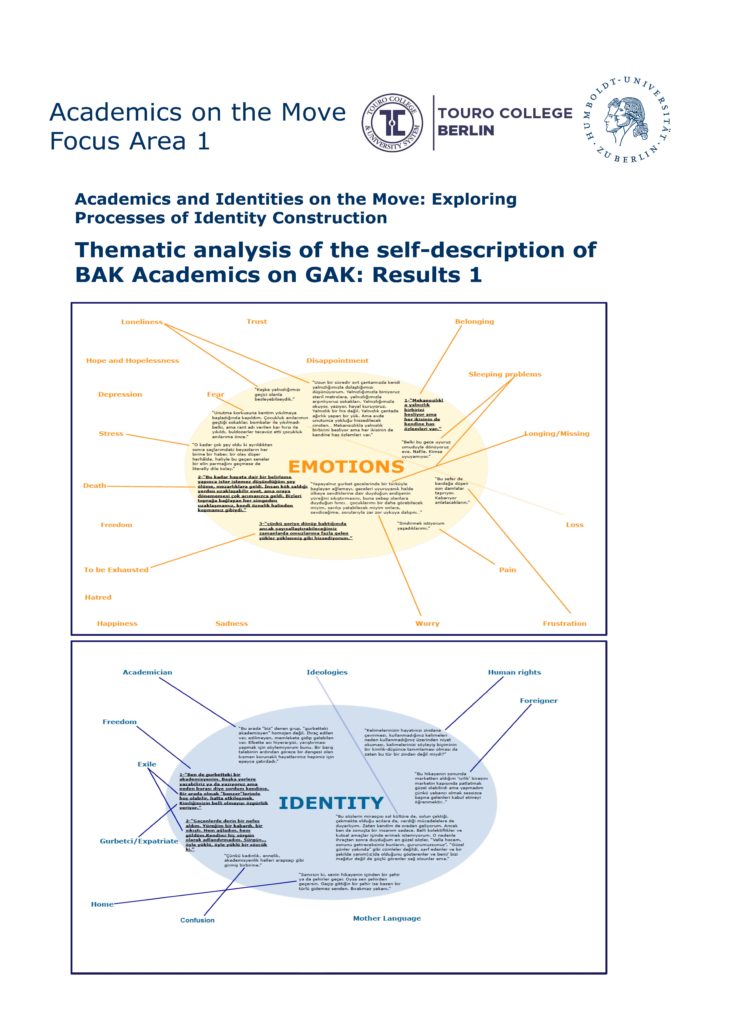

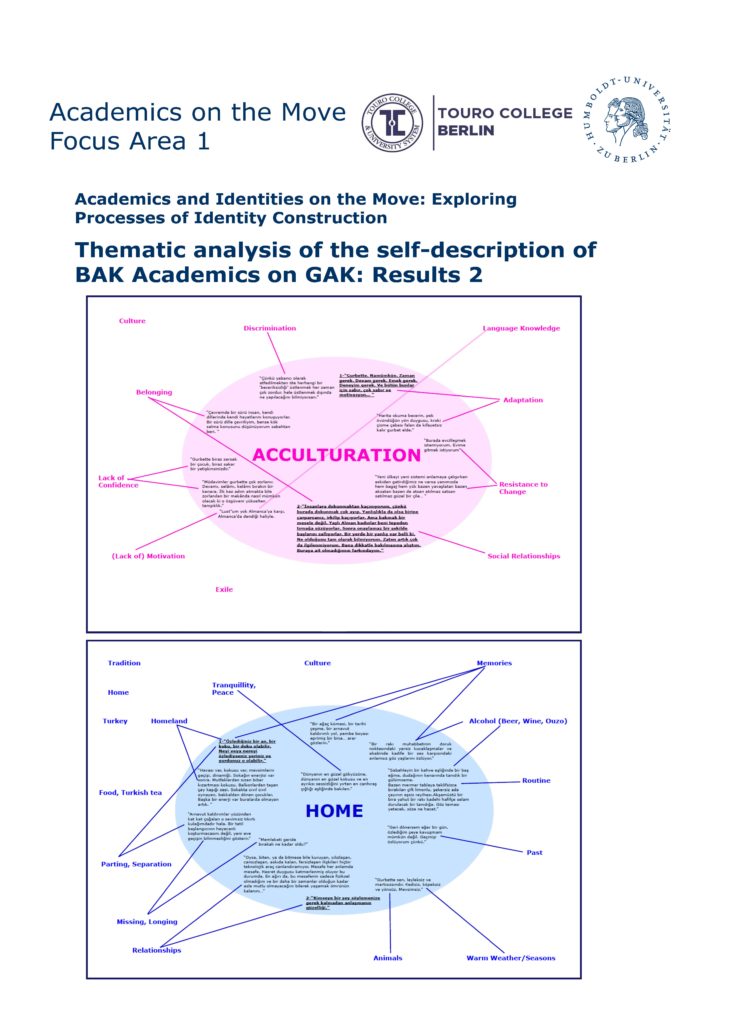

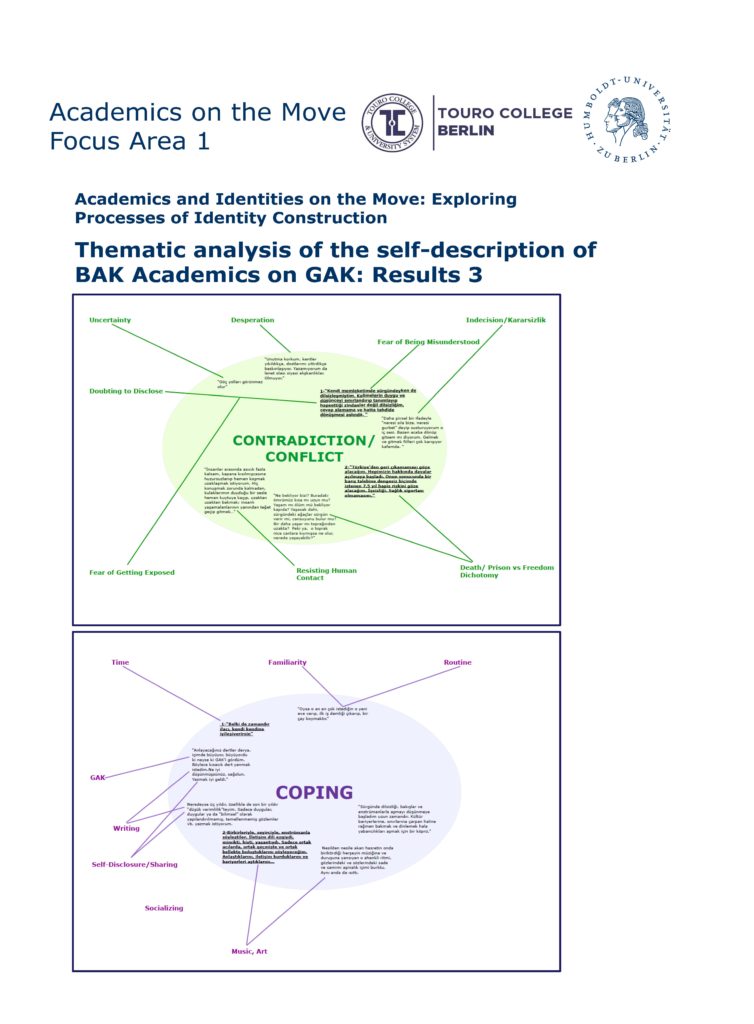

Study two was a thematic analysis of the self-description of BAK-Academics on the BAK-Academics blog Gurbetteki Akademisyenler (GAK – Academics in the Foreign Land). This blog is used by Turkish academics in exile as an autobiographic space for self-expression. Blog entries touch on topics as various as identity, personal struggles, home, coping strategies, and emotions.

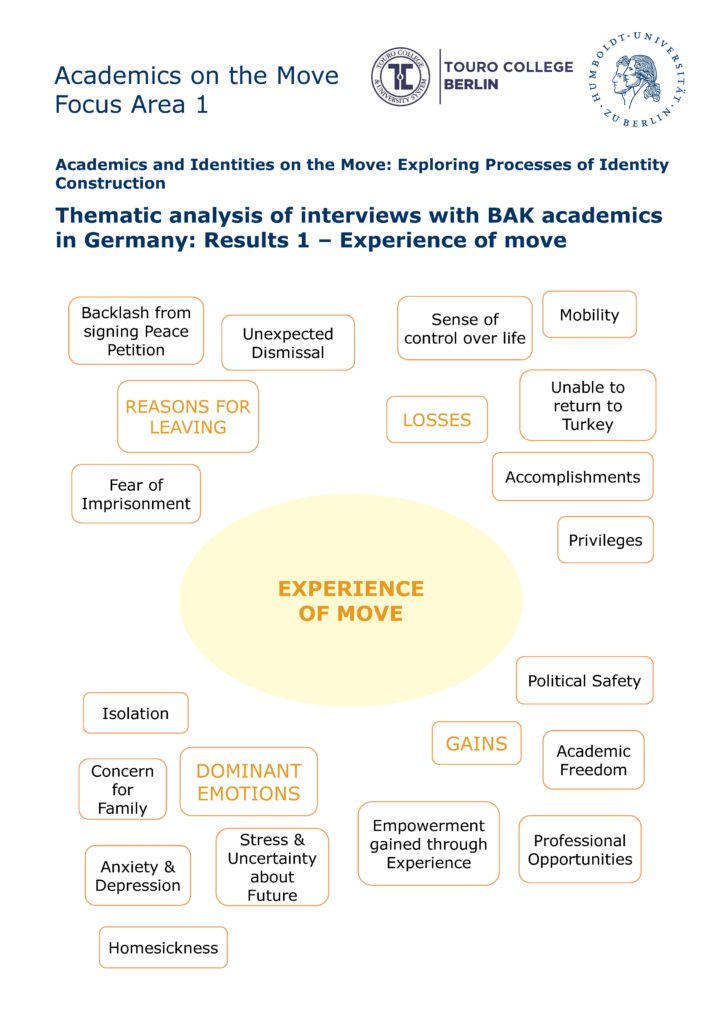

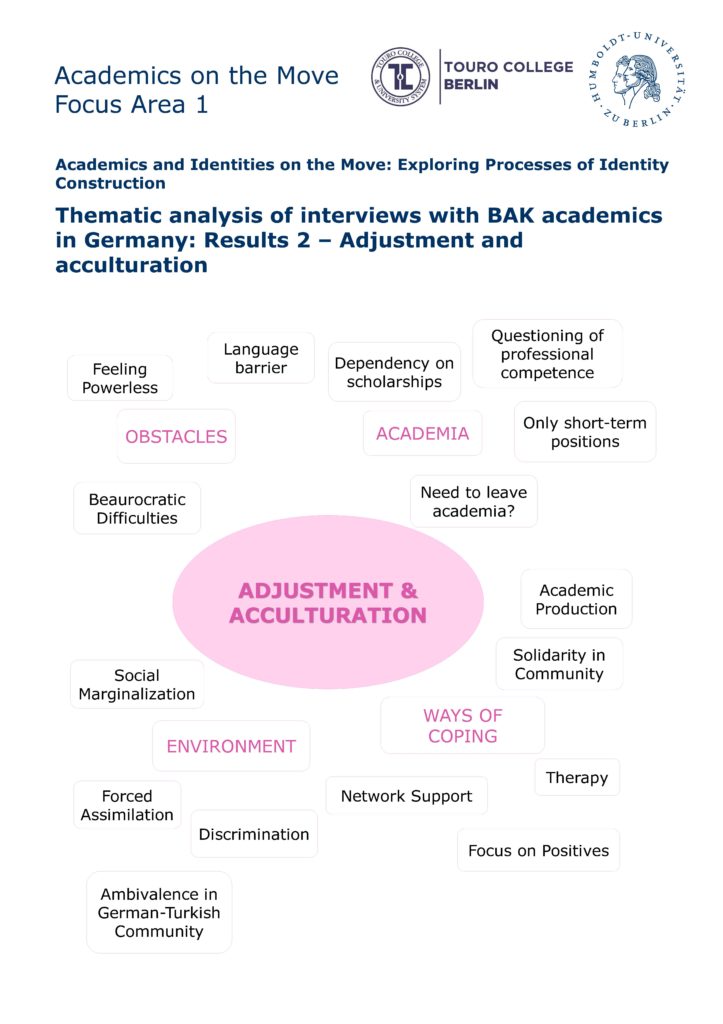

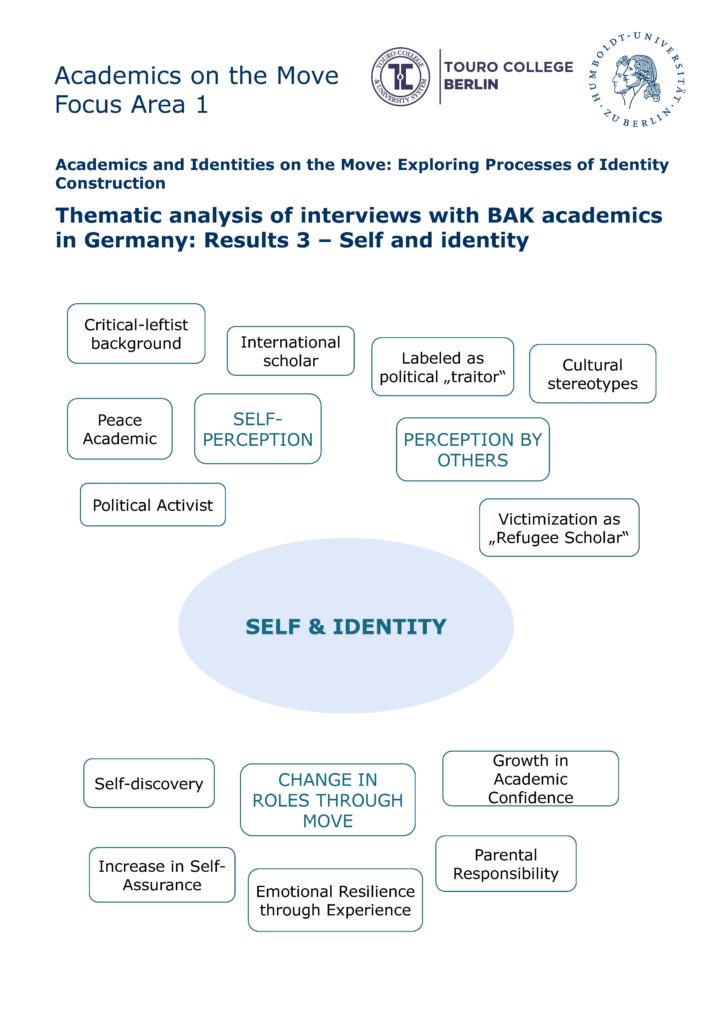

In Study 3 we interviewed five BAK academics currently residing in Germany with respect to their identity and adaptation in Germany (see interview guide below).

Our research design, questions, and specific studies including results are presented on separate posters assembled in Power-Point-Slides available for viewing in this blog:

Our theoretical background, research design, and specific studies are described in more detail on our PPT 1: Research design.

The results of Study 1 and Study 2 are presented in more detail on PPT 2: Social Media Analysis.

The results of our interview study (study 3) are presented in more detail on PPT 3: Interview Results.

Background info on ACADEMICS FOR PEACE – BARIŞ İÇİN AKADEMİSYENLER

Academics for Peace (AfP)[1] are the signatories of the petition “We will not be a party to this crime!” which was publicized in January 2016. The peace petition was condemning the Turkish government’s military operations in the mainly Kurdish populated Southeastern cities of Turkey, because of the tragic impacts on the civilians and calling for an end to violence in the region.

Since the declaration of the petition, AfP faced numerous violations. Hundreds of the signatories were fired from their jobs or forced to resign or retire, they were removed and banned from public service with the decree laws, their passports have been cancelled, several were physically and verbally threatened, and four of them were imprisoned. The AfP are facing the penal proceedings in assize courts with the accusation of “Making Propaganda for a Terrorist Organisation” based on the Article 7/2 of the Turkish Anti-Terror Act and the Article 53 of the Turkish Penal Code.

Despite all defamations, threats and harassment, AfP manage to resist to repressions and collectively support each other. AfP have received several letters of support from international academic organizations, including MENSA, APA, IAFFE, ASA as well as messages of solidarity from internationally recognized academics, including Eric Fassin, Steven Pinker, Noam Chomsky, Judith Butler and many more.

AfP received the 2018 Courage to Think Defender Award, for their extraordinary efforts in building academic solidarity and in promoting the principles of academic freedom, freedom of inquiry, and the peaceful exchange of ideas. AfP were also awarded with the Aachen Peace Prize, the Academic Freedom Award of the Middle East Studies Association of North America, as well as the 8. Johann-Philipp-Palm-Preis, and some more.

The signatories of the peace petition reside in different geographies, they teach, conduct research, publish their work, but also continue to spread the message of a peaceful resolution of conflicts. They promote the ideas of academic freedom and the values of university world-wide and strive to support each other by all means.

Academics for Peace Germany (AfP-Germany)[2]

The association was founded in Germany on October

2017 by the signatory academics and the colleagues who supported the values of

academic freedom and freedom of speech. AfP-Germany organizes campaigns for the

solidarity with peace academics and raises awareness and support with

colleagues who have been threatened, targeted, lost their job, and banned from

working in public service. Our aim is to function as an international “hub” for

human rights organizations, NGOs, academics, as well as international press

seeking information on the repression against Academics for Peace in Turkey.

TOPICS and INTERVIEW GUIDE – STUDY 3

- Topic 1: Experience

O’Keeffe,P., Pásztor, Z. (2016). Syrian Academics in Exile, in New Research Voices

Pierigh, F (2017) Changing the Narrative: Media Representation of Refugees and Migrants in Europe, published by World Association for Christian Communication – Europe Region

- Topic 2: Acculturation & Adaptation

Mesquita, B., Leersnyder, J., & Jasini, A. (2017). The Cultural Psychology of Acculturation, in The Handbook of Cultural Psychology

Liebkind, K. (2006). Ethnic identity and acculturation. In The Cambridge handbook of acculturation psychology

- Topic 3: Self & Identity

Vignoles, V., Schwartz, S. & Luyckx, K. (2011) Towards an Integrative View of Identity, in Handbook of Identity Theory and Research

Bhugra, D.,

& Becker, M. A. (2005). Migration,

cultural bereavement and cultural identity. World psychiatry : official

journal of the World Psychiatric Association

For the detailed interview guide, please click here.

[1] https://barisicinakademisyenler.net/node/314

[2] https://academicsforpeace-germany.org/

Academics and Identities on the Move: Exploring Processes of Identity Construction – Research Design

Academics and Identities on the Move: Exploring Processes of Identity Construction – Social Media Analysis

Academics and Identities on the Move: Exploring Processes of Identity Construction – Analysis of Interviews

This research-oriented interdisciplinary seminar sought to critically examine historical as well as current perceptions and discourses about academics who, due to institutional, structural or political constraints, were forced to leave their home country and seek exile elsewhere. In contrast to well-known artists or authors, exiled academics are often at the margin of inquiries into their specific situation and self-positioning. The seminar therefore aimed at a deeper understanding of their specific situation and self-representation. Students formed three research teams and carried out their own empirical research explorations into these topics. They were advised by teacher tandems and had the opportunity to specialize in one of three focus areas:

Focus area 1: Academics and identities on the move? The role of (social) media in processes of identity construction (Co-supervisors: Prof. Dr. Özen Odağ, Touro College Berlin, and Dr. Olga Hünler, Universität Bremen)

Focus area 2: (Transnational) Networks in Exile – Topics, Discourses and Advocacy (Co-supervisors: Prof. Dr. Carola Richter, Freie Universität Berlin, and Dr. Amal El-Obeidi, Universität Bayreuth)

Focus area 3: Cities of academic exile and their translocal networks (Co-supervisors: Prof. Dr. Nadja-Christina Schneider, Humboldt-Universität zu Berlin, and Prof. Dr. Nil Mutluer, Humboldt-Universität zu Berlin)

Focus Area 3

Musealizing Exile: Memory-making, Narration and Epistemological Order in Museums on Exile History

As a participant in the research seminar “Academics on the Move: Notions of Exile, Re-Migration and Translocal Solidarity” I decided to conduct research on musealization practices of exile and of exiles in Berlin. I want to understand how institutions conceptualize and engage with exile. The projects rests on especially two assumptions: museums and archives have an important influence on the extent of a society´s historic awareness because they have to select what they add to their archival holdings or what they decide to display. On the other hand, they might also be influenced by political issues and public debates, for example by receiving project-based funding or by demands for different stories to display. It is, however then, up to the institutions and individuals how aware they are of their responsibilities. Therefore, my aim is not to conduct research on historic exile. Instead, I aim at an understanding in second observation of representational practices. I ask how knowledge on exile is constructed in museums and which phenomena, historical and current, are labelled as exile. I am especially interested whether institutions share a common approach or even a common concept in order to present a history of exile that is more complete.

I decided to approach the topic by conducting conversations with representatives of different institutions which deal with current or historic forms of exile. The choice of institutions ranges from museums, i.e. the Jewish Museum Berlin, to foundations like the Stiftung Exilmuseum to scholarship foundations like the Alexander von Humboldt-Stiftung which awards the Philipp Schwartz-Scholarship to selected threatened foreign researchers. I chose to talk to institutions of various organizational structure and purpose because each of them engages with the topic and, therefore, has presumably a concept on how to define exile; and, more interesting even, who is not counted as exile. Furthermore, the discussion with the foundation helps me to understand what is perceived as a defining factor of academic exile. The methodology for the research is, thus, mainly based on conversations with exiles while also partially drawing from visual anthropology.

Some preliminary findings were presented at a multimedia exhibition in Touro College in December 2018. The poster at the exhibition focused mainly on two questions: Which space is devised to exiles and exilic history in museums in Berlin? Which gaps and silences are produced within exilic history?

My engagement with the topic since December lead to some new questions and establishment of contact with new institutions. Through the prolonged engagement I became more aware of existing cooperation and collaborations between institutions. My research focus has, however, slightly shifted after conducting several conversations. Instead of only criticizing a gap of awareness in exilic history (mainly, the time between 1950 to 2016), I look at current representations in exhibitions. This means that I observe in exhibitions and in the conversations in which roles exiles are perceived. Are exiles framed as victims? Are current exiles displayed but with the images of historic exiles in head? Does the display rely on a specific knowledge of the visitors? How do museums choose exemplary persons through whose biography they attempt to tell a history of exile? The research project has continuously been gripping for me. It is an interesting experience to learn more about the institutional frameworks and self-critical reflections on current museal practices.

Cities of Academic Exile and Their Translocal Networks

This research-oriented interdisciplinary seminar sought to critically examine historical as well as current perceptions and discourses about academics who, due to institutional, structural or political constraints, were forced to leave their home country and seek exile elsewhere. In contrast to well-known artists or authors, exiled academics are often at the margin of inquiries into their specific situation and self-positioning. The seminar therefore aimed at a deeper understanding of their specific situation and self-representation. Students formed three research teams and carried out their own empirical research explorations into these topics. They were advised by teacher tandems and had the opportunity to specialize in one of three focus areas:

Focus area 1: Academics and identities on the move? The role of (social) media in processes of identity construction (Co-supervisors: Prof. Dr. Özen Odağ, Touro College Berlin, and Dr. Olga Hünler, Universität Bremen)

Focus area 2: (Transnational) Networks in Exile – Topics, Discourses and Advocacy (Co-supervisors: Prof. Dr. Carola Richter, Freie Universität Berlin, and Dr. Amal El-Obeidi, Universität Bayreuth)

Focus area 3: Cities of academic exile and their translocal networks (Co-supervisors: Prof. Dr. Nadja-Christina Schneider, Humboldt-Universität zu Berlin, and Prof. Dr. Nil Mutluer, Humboldt-Universität zu Berlin)

Focus Area 2

Academics on the Move: (Transnational) Networks of Academics in Exile

Due to their mobility, academics are considered important bridges for the transfer of knowledge from and into the scientific communities of the countries they work in. There are often close personal contacts and institutional affiliations that should facilitate information flows across national borders. However, involuntary mobility because of political or security reasons may hamper this transnational bridging.

Our team wanted to investigate how professional networks of scholars in exile look like and which key persons and institutions are considered to be important for their academic career. Furthermore, we wanted to find out how frequently and through which channels scholars in exile communicate with their peers.

The research team consisted of

– Heaven-Leigh Carey (Touro College Berlin)

– Mohamed Amer Fadhil (Humboldt-Universität zu Berlin)

– Ben Schroeder (Touro College Berlin)

– Dr. Amal El-Obeidi (Garyounis University Benghazi & University of Bayreuth)

– Prof. Dr. Carola Richter (Freie Universität Berlin)

Methodological approach: Qualitative network analysis

With a qualitative network analysis, we explored the networks of 3 different scholars in exile. They had different backgrounds with regard to their country of origin, academic discipline, and career status.

We reconstructed their particular network through a so-called ego-centric network mapping. This means that in a longish interview we asked the person to indicate institutions or individual persons who are important for their professional career. To collect them, the interviewee put the names on a list. It was not necessary to mention names, but only initials or functional characteristics were important for us (i.e., think tank, supervisor, etc.). Then we asked the person to arrange these names according to the perceived importance in an ego-centric network map and to explain in more detail the relationship to this “node” and the kind and frequency of communication (think-out-loud-technique). In order to find out more about the transnationality of the network, we distinguished in the network map three geographical areas: host country (= Germany), home country and the transnational area.

Due to the nature of the interview (face-to-face interview necessary), the selection of interview partners was limited to Berlin. Initially, we only wanted to focus on politically active scholars but realized soon that this was a too limiting category. Therefore, we aimed for including people with different backgrounds to gain a variety of possible networks.

As a result, we will present three animated network maps of the three interviewees. The names of the interviewees are all pseudonyms, the nodes have been anonymized. You will find below more general information on the respective country and the situation for scholars there as well as some background information on the interviewed scholar. Then you can explore the networks of the respective scholar by navigating through the animated map and listen to the description of the relation to the nodes.

Conclusion

In our research and interviews with our academics of interest, we uncovered striking similarities in their experiences as academics who have been displaced in various ways. Though the academics come from a variety of backgrounds, disciplines, and stages in their careers, their shared difficulties and encounters with transnational academic settings illuminate the ways academic exiles, refugees, and migrants navigate the often uncertain terrain of academia. Common themes that surfaced in our interviews included an emphasis on the importance of strong institutional ties in one’s host country and a tendency to feel as if one leads a fragmented life, split between nations and cultures. Some academics faced more distinctive experiences such as coming up against disciplinary boundaries or having to navigate a turbulent political landscape without their voices being co-opted.

Network 1

Context Iran: Political developments and situation for scholars

In 1946 British and Soviet forces withdrew from Iran, allowing a period of independent development of the country. But already in 1953 Prime Minister Mohammad Mossaddegh was overthrown by a coup backed by US and UK intelligence forces and Shah Mohammad Reza Pahlavi was re-instated from exile. In 1979, the Shah’s authoritarian rule and controversial policies led to mass demonstrations and strikes, sparking the Iranian Revolution. In April 1979 an Islamic Republic of Iran is proclaimed. A Cultural Revolution began and a period of purges of academia ensued in efforts to remove Western, non-Islamic, and leftist influences in universities. In the era of so-called reformist president Khatami in 1999 mass demonstrations in Tehran by students resulted in the arrest of more than 1,000 students. In 2009 conservative president Mahmoud Ahmadinejad’s electoral victory was challenged as fraudulent, leading to large protests and a subsequent crackdown from the state, resulting in more than 30 deaths. This was called the Green movement. In 2017-18 again a series of public protests broke out across Iran in opposition to economic policies as well as the theocratic regime.

Since the Cultural Revolution period of the 1980s, academic freedom in Iran has had a troubled history. The Supreme Council of the Cultural Revolution is the political body that oversees and monitors academic activities to ensure they align with the Islamic Republic’s founding values. In the 1980s and 1990s, this meant sweeping actions such as closing universities, violence on campuses, mass bans on books, and purging of thousands of students and professors. In more recent times, as recent as 2005, widespread dismissals of university faculty have occurred, along with the incarceration of students who have voiced criticism of the state and its policies. The Supreme Council supervises the selection of applicants to universities and is involved in organizing the structure of academic institutions, making it exceedingly dangerous to express dissent or hold views that might be perceived as oppositional to the regime.

Meet Ali from Iran

Ali is an academic in his 50s from Iran who has lived and worked in Berlin for three years. In Iran he studied within the field of natural sciences, eventually becoming a scholar, including a PhD, in his chosen discipline. Despite a productive career including authorship of numerous studies and several books, Ali was forced to flee Iran due to political reasons, initially landing in Copenhagen, Denmark. After a few years there, Ali made way to Germany and eventually ended up in Berlin.

When Ali first came to Germany, he didn’t know how to reassemble the career he was forced to suspend. Upon fleeing Iran, Ali’s entire professional life had to be put on hold; and in Germany, he would need to start again. Thoroughly cut off from his previous academic associations in Iran, Ali needed to effectively start from scratch to come into contact with and construct a new network. Ali was able to begin the process of rebuilding his career in Berlin after meeting and befriending a local professor who became something of a mentor to him. Rather rapidly, Ali managed to find work as a researcher at a university institute in Berlin. Although he quickly found a position, in large part due to his prior scientific capital, Ali faced initial challenges such as adapting to working in English and becoming acquainted with the German university structure. Despite the early difficulties and his nascent network’s primary reliance on a single key contact, Ali reports that the hurdles to engaging with the academic sphere relevant to his work in Berlin have largely been overcome.

A problem Ali faces is the inability in Germany to take his career in a new direction. Ali has had a passion for the social sciences since he was a student and would like to pursue a career transition, but has encountered unyielding obstacles. He wants to study and complete a PhD in his discipline of interest and has prior experience with it, but has come up against Germany’s stringent rules on prerequisites for university programs, which would require him to first complete a Bachelor’s degree, a Master’s degree, and then finally he could pursue a PhD. The rigidity of the university degree track leaves Ali with few choices concerning his pursuit of his passion, but he continues to explore his options to find a way to realize his aspiration.

Check out Ali’s network here: (to view it best, please enable Adobe Flash or a Prezi Viewer App)

Network 2

Context Syria: Political developments and situation for scholars

Syria as a nation-state was founded under the French mandate at the beginning of the 20th century. Uprisings for independence shook up the region until 1943 when the first President was elected.

In 1963 Baathist army officers seized power and in November 1970 Hafez al-Assad overthrew the Syrian president and ruled the country with an authoritarian fist for decades. After his death in 2000, al-Assad was succeeded by his second son, Bashar.

After four years of Bashar’s Regime, the US imposed economic sanctions on Syria. This was accompanied by many protests that escalated when in March 2011 security forces shot protestors. This triggered violent unrest that steadily spread nationwide over the following months. Al-Assad sent in troops to restore order at the cost of people’s lives. Until 2018, several militias established themselves in Syria, in changing alliances with international support. In mid-2014 the so-called “Islamic State of Iraq and Syria” (ISIS) declared a „caliphate“ in parts of Syria. In the following years Russia carried out air strikes in Syria, Turkish troops crossed Syrian borders, and the US ordered series of missile attacks.

The unrest, the external intervention, the Islamic State’s threat and the regime’s oppression caused hundreds of thousands of Syrians to flee the country to Turkey, to Lebanon, or to Jordan – but also to cross the sea seeking asylum in Europe.

Academic life was highly affected by the troubled and insecure situation in Syria since 2011: universities, academics, and students have increasingly been targets of censorship, state interference and political violence from different actors. Academics were subject to intimidation, violence, disappearances, imprisonment and even torture and killings. Therefore, the war in Syria displaced at least 2,000 scholars until 2017.

Meet Tarek from Syria

Tarek is a humanities‘ student in his late 20s from northern Syria. He already started his Ph.D. at a prestigious Syrian university, when he had to pause it due to insufficient resources and problems of movement in Syria. Indeed, the troubled situation put him at a distance from his academic work. Since his studies were in limbo, and in order to escape mandatory army service, he decided to go to Turkey in 2014.

However, he was faced with a dilemma in the area in which he first stayed in Turkey: in order to find work he would need to learn Turkish, and to learn the language he was in dire need to find a job that would have helped pay the language course – a vicious circle! This situation forced him to go to Istanbul where he started teaching Arabic for Syrian students at secondary school both morning and evening sessions. This set his ambitions to pursue a Ph.D. on complete hold. His academic career could not be continued in Turkey.

By the end of 2015, he still had no job at a university and couldn’t manage to get into academia, so he decided to flee to Europe across the sea as so many did during this time. Since arriving in Germany in October 2015, he was dedicated in learning the language and finished C1 level, and also managed to get an internship at a prestigious academic institution in his subject. However, this did not give him a kick-start into academia: his first Ph.D. application to a German university was rejected. Currently, he is waiting for a reply to another application.

Check out Tarek’s network here (to view it best, please enable Adobe Flash or a Prezi Viewer App)

Network 3

Context Egypt: Political developments and situation for scholars

In January 2011, activists began an uprising in protest of poverty, corruption, and the three-decades-long rule of president Hosni Mubarak – who finally stepped down in February. Although the military was still in control, the country faced an unprecedented upswing in political pluralism.

In November 2011, parliamentary elections ousted military rule and two Islamist parties, The Muslim Brotherhood and Nour Party, won a majority of seats. In addition, in June 2012 the Muslim Brotherhood’s candidate Mohamed Morsi became Egypt’s first freely elected president. During the year after this election, the country became extremely polarized. This culminated in June 2013 when a rebellion demanded president Morsi step down. Millions of protesters gathered again in Tahrir Square. After a few days, army Chief General Sisi suspended the constitution and detained president Morsi. The military assumed control once again. Protests continued to escalate, and clashes between opposing groups, and activists and the police, became bloody and violent. Since then, Egypt has been ruled by Sisi in an authoritarian manner, outlawing and arresting activists and former politicians.

In addition, students and academics in Egypt have been subject to censorship and crackdowns. The government has taken steps to exert more control over universities, including arresting and expelling students and faculty members, as well as hand picking the deans and presidents. Between 2013 and 2016, there have been 2,138 violations of students’ rights, including 21 killings.

Meet Rana from Egypt

Rana is a scholar in her early 30s from Egypt. After earning her bachelor’s degree in her home country, she traveled to Europe to get her master’s degree. Working as a women’s rights activist in Egypt after her graduation during the early years after the uprisings, she could not stand staying in Egypt any longer after the military had taken over again in 2013 and academic, as well as political freedom in general, decreased. She looked for jobs abroad and now resides in Germany where she is finishing her PhD in the social sciences. Despite her distance, she continues to do field work in Egypt for her research and maintains essential and robust connections in her home country.

Although she is a person that could be considered a modern cosmopolite and mobile scholar, she cannot get rid of the feeling of “in-betweenness.”

Each time she travels back to Egypt, she wonders if this will be the time she isn’t able to make it in or out of the country. The looming fear of detainment is present throughout her trip, and it doesn’t end when she comes back to Germany. Indeed, she thinks of the same things even in her host country, wondering how she will be greeted at the airport as she flies in from Egypt. Even on the street removed from her work, Rana worries about her status. As someone who does not look European or speak German, she is seen as an obvious outsider.

Check out Rana’s network here: (to view it best, please enable Adobe Flash or a Prezi Viewer App)

Links for reference:

https://www.britannica.com/place/Iran/The-Islamic-republic#ref230080

http://www.iranchamber.com/history/islamic_revolution/islamic_revolution.php

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14542438

https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/201112515334871490.html

https://www.brandeis.edu/crown/publications/meb/MEB102.pdf

You can find the website for the Research Seminar „Academics on the Move: Notions of Exile, Re-Migration and Translocal Solidarity“ here.

Academics on the Move: Notions of Exile, Re-Migration and Translocal Solidarity

Nadja-Christina Schneider

In Berlin treffen unterschiedlichste Phasen und Dimensionen des historischen und zeitgenössischen Exils aufeinander. Aktuell geht es in vielen Diskussionen um den Umgang der Stadt und ihrer Bewohner*innen mit der Frage, wie das Thema Exil, Flucht und Migration öffentlich sichtbar gemacht und zum Bestandteil einer gemeinsamen Erinnerungspraxis werden kann. Vor diesem Hintergrund sowie mit Blick auf die Tatsache, dass Berlin für bedrohte Akademiker*innen aus der Türkei und anderen Ländern zu einem neuen Knotenpunkt und Ort des akademischen Exils geworden ist, wurde die Stadt auf vielen Ebenen als „Lernort“ in das interdisziplinäre Forschungsseminar Academics on the Move: Notions of Exile, Re-Migration and Translocal Solidarity einbezogen. Daran aktiv beteiligt waren drei Berliner Einrichtungen, neben der HU (IAAW) auch die Freie Universität (Publizistik und Kommunikationswissenschaft) sowie das Touro College Berlin (Psychologie).

An allen Einrichtungen wurden zwischen Juni und Dezember 2018 gemeinsame Workshops durchgeführt und die abschließende multimediale Ausstellung der studentischen Projekte fand am 14. Dezember 2018 am Touro College statt. Studentische Forschungsteams führten Interviews, Stadtspaziergänge, künstlerische Explorationen, Netzwerkanalysen und teilnehmende Beobachtungen in Berlin durch, die immer wieder auf die enge Verschränkung individueller wie kollektiver Exilerfahrungen in und mit dieser Stadt verwiesen. Drei der sechs Co-Leitenden dieses experimentellen Forschungsseminars sind selbst exilierte Akademikerinnen aus der Türkei und Libyen und ihre Erfahrungen in Deutschland knüpfen sich zum Teil ebenfalls an Berlin. Auch dadurch wurden den Studierenden im Rahmen von Interviews, informellen Gesprächen sowie eines gemeinsamen Stadtspaziergangs mit einer weiteren exilierten Akademikerin aus der Türkei, die selbst Stadtforscherin ist, neue Perspektiven auf Berlin vermittelt.

Für Studierende der Regionalwissenschaften ist dieses Forschen im Stadtraum spannend, da raumtheoretische Zugänge in ihrem Studium eine wichtige Rolle spielen und so konkret nachvollziehbar werden. In einem Projekt ging es schließlich explizit um den Umgang der Berliner Museen mit dem Themenkomplex Exil, Flucht und Migration, wofür Interviews mit Mitarbeiter*innen des Jüdischen Museums, der Akademie der Künste sowie der Stiftung Exilmuseum Berlin durchgeführt wurden. Die Ergebnisse ihrer Explorationen und Forschungen im Rahmen einer Ausstellung zu präsentieren und darüber mit dem anwesenden Publikum zu diskutieren, hat den Studierenden wichtige Kompetenzen im Forschenden Lernen sowie im Bereich Transfer und Kommunikation von Wissen vermittelt.

Mein besonderer Dank gilt neben den beteiligten Kolleginnen – Amal El-Obeidi, Olga Hünler, Nil Mutluer, Özen Odag und Carola Richter – und Studierenden insbesondere Scholars at Risk an der FU Berlin für die finanzielle Förderung dieses Projekts.

Vielen Dank an Mohamed Amer Fadhil und Theresa Knörl für die Fotos.

„Archive Fever“ in der zeitgenössischen Kunst: Jumana Manna – Akram Zaatari – Naeem Mohaiemen

Rebecca John

„Artists have appropriated, interpreted, reconfigured, and interrogated archival structures and archival materials“ – so lautete der Ausgangspunkt von Okwui Enwezors Ausstellung Archive Fever – Uses of the Document in Contemporary Art in New York (2008), deren Titel auf Jacques Derridas grundlegenden Text zum Archiv bezugnahm: „Mal d’Archive. Une Impression Freudienne“ (1995), in der englischen Fassung „Archive Fever. A Freudian Impression“ (1996) und in der deutschen „Dem Archiv verschrieben. Eine Freudsche Impression“ (1997). Darin bezeichnet Derrida das Archiv als gespenstig, d.h. als eine Spur, die stets auf etwas Abwesendes zurückgeht. Er definiert das „Archive Fever“ bzw. „Mal d’Archive“ als ein Begehren nach einer unmöglichen Rückkehr zum echten und einzigartigen Ursprung (Derrida 1997, 150f.). Enwezors Feststellung, dass dieses Begehren in der zeitgenössischen Kunst vermehrt thematisiert wird, kann im Kontext von Begriffen wie memory boom (Erll 2017), archival impulse (Foster 2004) und archival turn gelesen werden. Unter dem archival turn wird in der Kunstpraxis eine kritische Auseinandersetzung mit Archiven verstanden, bzw. „eine Problematisierung der Distanznahme zwischen Geschichte und Gegenwart“ (Bührer/Lauke 2016, 15).

Zeitgenössische Künstler*innen, die zu diesem archival turn gezählt werden, recherchieren entweder in existierenden Archiven und machen gefundene Artefakte zum Ausgangspunkt ihrer Arbeiten oder sie erstellen – beispielsweise aufgrund fehlender Institutionen – eigene Archive. Während in Geschichts-, Sozial- und Kulturwissenschaften primär die Macht von Archiven analysiert wurde, so widmen sich Künstler*innen zunehmend auch der subjektiven Erfahrung des Archivs sowie der Beziehung zwischen dem Archiv und der Konstruktion von kollektiven Identitäten. Abgesehen von einigen richtungsweisenden Konferenzen wie „Radical Archives“ (New York University 2014, von Mariam Ghani und Chitra Ganesh organisiert) oder „Revisiting the Archive in the Aftermath of Revolution“ (Haus der Kulturen der Welt 2018, kuratiert von Khaled Saghieh) sowie Anthony Downeys Sammelband „Dissonant Archives. Contemporary Visual Culture and Contested Narratives in the Middle East“ (2015) wurde die Regionalspezifik dieses Phänomens in der Kunstgeschichte bisher wenig beleuchtet. Sie kann meines Erachtens insbesondere anhand von künstlerischen Beispielen untersucht werden, die sich mit Fragen von nationalen Identitätskonstruktionen in jungen Staaten befassen, deren Grenzen lange umkämpft waren oder noch immer sind.

Hier sollen drei Künstler*innen exemplarisch beleuchtet werden: Der im Libanon aufgewachsene Akram Zaatari (*1966), die als Palästinenserin in Israel aufgewachsene Jumana Manna (*1987) und der in Bangladesch aufgewachsene Naeem Mohaimen (*1969) gehören zu der ersten und zweiten Generation von Künstler*innen nach drei konfliktreichen Staatsgründungen (Libanon 1943, Israel 1948, Bangladesch 1971), die sich mit Fragen von Identität, Erinnerungskultur und Geschichtsschreibung auseinandersetzen, und dabei Archivmaterial zum Ausgangspunkt nehmen.

Jumana Manna erklärt ihr Interesse für archäologische Herangehensweisen mit einer kollektiven Krisenerfahrung, die sie nicht nur mit anderen Palästinenser*innen teilt, sondern generell mit Angehörigen von Minderheiten, die ihre Geschichte von der Auslöschung bedroht sehen: „[F]or those nations or minorities whose history and culture is under threat of erasure, the need to assert one’s presence is not an uncommon one.“ (Manna in: Buali 2013). Unter archivarischen Quellen versteht die Künstlerin nicht nur schriftliche Dokumente, sondern auch Musik, Fotografien, sowie Oral History und letztlich auch den menschlichen Körper mit seiner Fähigkeit, Erinnerungen zu speichern. In ihrer Videoarbeit A Magical Substance Flows Into Me (2015) widmet sie sich dem musikalischen Körper-Gedächtnis: „When you hear something you have to understand it because it’s going into you, it’s becoming a part of you.“ (Manna in: Guggenheim 2015). Die Videoarbeit bezieht sich auf das Archiv des Musikethnologen Robert Lachmann, der 1935 vor dem deutschen NS-Regime nach Palästina flüchtete, und auf seine orientalistische Vision einer vom Westen ‚reinen’ palästinensischen Kultur. Manna interessiert sich hierbei für das doppelte Potential von Musik – einerseits ihre Fähigkeit, Zugehörigkeiten, Geografien und Zeiten zu überqueren, und andererseits Gefühle kollektiver Identität und Ausgrenzungen ‚des Anderen’ zu verstärken. Indem Manna die von Lachmann beschriebenen Musiktraditionen (von marokkanischen, kurdischen und jemenitischen Juden, Samaritanern, städtischen und ländlichen palästinensischen Bevölkerungsgruppen, Beduinen und Kopten) sowie ihre ‚menschlichen Archive’ in heutiger Zeit aufspürt und ihre Begegnungen filmisch dokumentiert, aktiviert sie nicht nur ein vergessenes Archiv, sondern macht auch die Konstruiertheit der Opposition ‚jüdisch vs. arabisch’ sichtbar. Insbesondere interessiert sich Manna dabei für die Geschichte der Juden aus der ‚Arabischen Welt’, der so genannten Mizrachim. Die israelische Sängerin Neta Elkayam beispielsweise, die in der Mitte des Films in ihrer Küche die arabischen Lieder ihrer marokkanischen Großmutter singt, kann als eine Art Vermittlerin gesehen werden: als eine mögliche Brücke in eine gemeinsame Zukunft für Palästinenser*innen und Israelis. Trotz dieser im Film transportierten Hoffnung bleibt die geopolitische Realität stets sichtbar, beispielsweise wenn Manna die Grenzen und Mauern filmt, welche das Gebiet des Palästina aus Robert Lachmanns Zeit heute trennen. Gil Hochberg interpretiert die Aufnahmen von Mannas Händen, die in der Israelischen Nationalbibliothek durch Lachmanns Unterlagen blättern, als einen Akt der Rückgewinnung von „contested memory“ (Hochberg 2018, 40). Der Grund: Lachmanns umfangreiches Archiv zu palästinensischen Musiktraditionen war für die meisten Palästinenser*innen bisher nicht zugänglich. Durch ihre Videoarbeit schafft Manna eine neue Zugänglichkeit und Diskussion um diese zuvor im Archiv ‚vergrabenen’ Dokumente und Audioaufnahmen.

Im Gegensatz zu Jumana Manna benutzt Akram Zaatari, der im Libanesischen Bürgerkrieg (1975-1990) aufwuchs, keine existierenden Archive. Seine Arbeit generiert stattdessen neue Sammlungen von hauptsächlich fotografischen Dokumenten, die er wiederum filmisch in Szene setzt. Gemeinsam mit weiteren Künstler*innen gründete er 1997 wegen fehlender historischer Archive die Arab Image Foundation (AIF) in Beirut, mit dem anfänglichen Ziel, die Geschichte der Fotografie der Arabischen Region zu erzählen. Gemeinsam sammelten sie Fotografien, beispielsweise aus Familienalben, und führten Interviews mit professionellen sowie Amateur- Fotograf*innen aus dem Nahen Osten, Nordafrika und der Arabischen Diaspora. Ähnlich wie in Mannas Arbeiten lag bei diesem Projekt der Wunsch zugrunde, dem westlichen und exotisierend-zeitlosen Blick auf die arabische Gesellschaft ein dynamisches und vielfältiges Bild gegenüberzustellen (vgl. Karentzos 2017, 250). Zaataris Zweikanal-Videoarbeit On Photography, People and Modern Times (2010) zeigt durch parallel ablaufende Narrationen einen Querschnitt durch die AIF. Im Vordergrund sieht man aus zwei verschiedenen Perspektiven und in Stop- Motion-Technik behandschuhte Hände in Fotoalben blättern, Negative und einzelne archivierten Fotografien aus Umschlägen und Ordnern hervorholen. Während die Person verschiedene Fotos auf einem Tisch ausbreitet und präsentiert, werden auf einer Handkamera und einem daran angeschlossenen Monitor dazu korrespondierende Interviews im Hintergrund abgespielt: Fotograf*innen und Privatpersonen, die der AIF ihre Fotosammlungen stifteten, erzählen von den Erinnerungen, die sie mit eben diesen Fotos verknüpfen. Die archivierten Fotografien werden so gewissermaßen ‚zum Leben erweckt’, wodurch der Gefahr entgegengewirkt wird, die Derrida mit der Bibliothek verknüpft: zugleich konservierendes Element und Grab zu sein (vgl. Derrida 2006, 19). Die AIF wird in der Videoarbeit stattdessen als eine Sammlung aus lebendigen, heterogenen und persönlichen Erinnerungen präsentiert, oder „histoires intimes“ (Göckede 2006, 190), die in der etablierten Geschichtsschreibung keinen Platz hatten. Das Projekt kann auf verschiedenen Ebenen als „Gegenarchiv“ (Karentzos 2017, 251) gelesen werden: einerseits im Sinne einer Re-kontextualisierung von Bildern und Identitäten, die im Westen größtenteils durch die koloniale Perspektive von Krieg und Konflikt gelesen wurden (vgl. Morris 2018), und andererseits als Gegenpol zur lokalen Geschichtsschreibung, die meist mit der Unabhängigkeit Libanons aufhört, so Zaatari. Er interessiert sich für die Geschichte der Moderne und der Fotografie, die sich nach 1943 entwickelte: „It is a way to look at how moments in history translated into the micro, into people’s day to day. It is exactly like looking at family pictures of people in the 1950s and looking at how values of modern times seem to infiltrate people’s lives. “ (Zaatari in: Respini/Janevski 2013).

Naeem Mohaiemen thematisiert in seiner Dreikanal-Videoinstallation Two Meetings and a Funeral (2017) die Utopie des transnationalen Third World Project und dessen gescheiterte sozialistische Ambitionen, indem er eine Vielzahl von Archivmaterial zu einer Mosaik-artigen Erzählung arrangiert. „The Third World Project failed not only because of external enemies, but also due to its tragic mistake of a 1970s pivot from socialism to Islamism as unifying ideology“ – so äußert sich der Künstler auf seiner Website zu dieser Videoarbeit, welche diese Wende des Third World Projekts jedoch deutlich vielschichtiger darstellt als in dieser Aussage. Die Betrachtenden sehen auf den drei Bildschirmen der Installation einerseits stichwortartig aufgelistete Ereignisse aus der globalen Geschichte rund um das Third World Project, die der Künstler in Kapitel wie „Fear of a Red Planet“, „Empires Strike Back“, „Return to Ummah“ und „Waiting for a Corpse“ unterteilt. Diese Ereignisse bringt er in Zusammenhang mit dem inneren Konflikt Bangladeschs – zwischen sozialistischen und religiösen Einflüssen – nach der erkämpften Unabhängigkeit von Pakistan (1971). Um die Spannung in ihrer globalen Tragweite greifbar zu machen, zeigt die Videoinstallation Ausschnitte aus historischen Aufnahmen von zwei miteinander in Konflikt stehenden Konferenzen, an denen Bangladesch teilnahm: Erstens die 1973 in Algier ausgetragene Konferenz des Non-Aligned Movement, einer im öffentlichen Diskurs fast vergessenen Allianz aus damals so genannten „Dritte-Welt-Ländern“, die sich dem Ost-West Konflikt nach dem Zweiten Weltkrieg als „Third Way“ entgegenstellen wollte. Diese Allianz gilt als sozialistisch und anti-imperialistisch motiviert. Zweitens die 1974 in Lahore veranstaltete Konferenz der Organization for Islamic Cooperation (OIC), einer zwischenstaatlichen Organisation, die für sich beanspruchte, die Islamische Welt zu repräsentieren. Mohaiemens eingangs zitierte Interpretation legt nahe, dass das Third World Project nicht nur aufgrund äußerer Hürden scheiterte, sondern auch aufgrund innerer Konflikte, die sich in dem Widerspruch dieser zwei Allianzen spiegeln: sozialistische Ideologie auf der einen, religiöse auf der anderen Seite. Eine weitere Erzählebene besteht aus Kamerafahrten durch ausgewählte Architektur-Werke des so genannten Internationalen Stils, welche den Gigantismus dieser Zeit vor Augen führen. Beispielsweise das vom brasilianischen Architekten Oscar Niemeyer entworfene modernistische Sportstadium Coupole d’Alger und die Université Houari-Boumediene in Algier, sowie das von ihm und dem französisch-schweizerischen Architekten Le Corbusier entworfene United Nations Archive in New York entfalten durch die Dreikanal-Videoinstallation eine raumgreifende Wirkung. Der indische Historiker Vijay Prashad verbindet als Protagonist die verschiedenen Erzählstränge. Er durchschreitet die genannten Orte, sowie Straßen und Konferenzgebäude von Algier, versucht sich in die Zeit der zwei Konferenzen einzufühlen, und führt Interviews mit Zeitzeug*innen. Seine finale Aussage, „This movie basically is a war against forgetting“, betont, dass jede der Erzählebenen der Videoarbeit eine Art der Erinnerungsarbeit darstellt. Mohaiemen unterscheidet seine künstlerische Arbeitsweise jedoch bewusst von wissenschaftlicher Forschung im Archiv (vgl. Folkerts 2018). Er scheint mit seinem Fokus auf die Ästhetik der Erinnerungsorte auf eine visuelle Weise nach dem radikalen Potential des Third World Project und dem Verlust dieses Potentials zu fragen: sichtbar in den heute leeren Hüllen der damaligen Architektur.

Indem die drei vorgestellten Künstler*innen sich gerade dem Material widmen, welches zuvor entweder von Archivierung ausgeschlossen oder in den Winkeln des Archivs vergessen wurde, präsentieren sie das Archiv nicht als Wiege von historischer Wahrheit und linearer Narration. Stattdessen zeigen sie es als Kondition, unter welcher verschiedene Formen der Geschichtsschreibung möglich sind. Durch das filmische Medium, Bild-in-Bild Techniken und Mehrkanal-Installationen wird ferner die mögliche Gleichzeitigkeit von verschiedenen Erzählsträngen visualisiert. Nicht nur zeitlich, auch räumlich weichen die von ihnen kreierten Meta-Archiv-Arbeiten von klassischen Vorstellungen des Archivs ab: Manna, Zaatari und Mohaiemen zeigen alternative Orte von Archiv-Wissen wie den menschlichen Körper und sein musikalisches Gedächtnis, monumentale Architektur und die in ihr transportierte Utopie einer neuen Weltordnung, sowie private Fotoalben und die in ihnen transportierten Biografien.

Der eingangs zitierte Katalogtext zum Archivarischen in der Kunst von Okwui Enwezor, der sich auf das fotografische Medium konzentriert, untergliedert die verschiedenen Modi des Archivarischen unter anderem in „Archive as Form“, „Archive as Medium“, „Archives as Meditations on Time“, und er bezeichnet die Künstler*innen, die sich mit dem Archiv beschäftigten als „historic agent(s) of memory“ (Enwezor 2008, 46). Der hier betonte zeitliche Aspekt des Archivarischen ist ohne den räumlichen Kontext jedoch nicht denkbar. Die Reihe müsste demnach durch „Archives as Meditations on Space“ ergänzt werden, wenn man bedenkt, dass sich neben Manna, Zaatari und Mohaiemen eine Vielzahl weiterer Künstler*innen dem Archivarischen insbesondere im Hinblick auf lokal- und regionalspezifische, sozio-politische Fragestellungen widmet (vgl. Downey 2015). Das Archiv mit seiner Macht, nationale Identitäten und Erinnerungskulturen zu konstruieren und zu bekräftigen, wird in der Kunst zum Austragungsort von grenzüberschreitenden Fragestellungen. Die künstlerische Arbeit am Archiv bzw. Gegenarchiv kann daher als eine Methode der Kritik verstanden werden, welche existierenden Diskursen alternative Erzählungen und Erzählformen gegenüberstellt. In den Arbeiten von Manna, Zaatari und Mohaiemen wird ersichtlich, dass es dabei nicht nur um eine neue Perspektive auf lokale, regionale oder globale Geschichtsschreibung geht, sondern auch um einen Ausblick in eine mögliche Zukunft.

Bibliografie

BUALI Sheyma, „Expanding the Archive. Jumana Manna in Conversation with Sheyma Buali“, in:

Ibraaz 006 (November 2013), https://www.ibraaz.org/interviews/109.

BÜHRER Valeska, Stephanie Sarah Lauke, „Archivarische Praktiken in Kunst und Wissenschaft. Eine Einführung“, in: Peter Bexte, Valeska Bührer, Stephanie Sarah Lauke (Hrsg.), An den Grenzen der Archive. Archivarische Praktiken in Kunst und Wissenschaft, Berlin 2016, 9–23.

DERRIDA Jacques, Genesen, Genealogien, Genres und das Genie. Die Geheimnisse des Archivs, Wien 2006 (Orig. Genèses, genealogies, genres et le genie, Paris 2003).

DERRIDA Jacques, Dem Archiv verschrieben. Eine Freudsche Impression, Berlin 1997 (Orig. Mal d’Archive. Une Impression Freudienne, Paris 1995).

ENWEZOR Okwui, Archive Fever. Uses of the Document in Contemporary Art, Ausstellungskat., International Center of Photography New York (18.01.–04.05.2008), Göttingen 2008.

ERLL Astrid, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung, Stuttgart 2017.

FOLKERTS Hendrik, „Two Meetings and a Funderal – A Conversation between Naeem Mohaiemen and Hendrik Folkerts“, in: Metropolis M (15.02.2018), https://www.metropolism.com/nl/features/34367_two_meetings_and_a_funeral_naeem_mo haiemen.

FOSTER Hal, „An Archival Impulse“, in: October 110 (Herbst 2004), 3–22.

GÖCKEDE Regina, „Zweifelhafte Dokumente – Zeitgenössische arabische Kunst, Walid Raad und die Frage der Re-Präsentation“, in: Dies., Alexandra Karentzos (Hrsg.), Der Orient, die Fremde. Positionen zeitgenössischer Kunst und Literatur, Bielefeld 2006, 185–203.

GUGGENHEIM Katie, „Chisenhale Interviews: Jumana Manna“, in: artist sheet for Chistenhale exhibition (18.09.–13.12.2015), https://chisenhale.org.uk/wp-content/uploads/Chisenhale_Interviews_Jumana_Manna-1.pdf

HOCHBERG Gil, „Archival Afterlives in a Conflict Zone. Animating the Past in Jumana Manna’s Cinematic Fables of Pre-1948 Palestine“, in: Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 38 (Mai 2018), Heft 1, 30–42.

KARENTZOS Alexandra, „Post-Orientalismus in der zeitgenössischen Kunst: Akram Zaatari und Walid Raad“, in: Véronique Porra, Gregor Wedekind (Hrsg.), Orient. Zur (De-)konstruktion eines Phantasmas, Bielefeld 2017, 249–268.

KHATIBI Abdelkebir, „Double Critique: The Decolonization of Arab Sociology“, in: Halim Barakat (Hrsg.), Contemporary North Africa: Issues of Development and Integration, London 1985, 9– 19.

MORRIS Kadish, „Akram Zaatari: Reframing the Public Perception of Muslim Identities“, in: Frieze (10.08.2018), https://frieze.com/article/akram-zaatari-reframing-public-perception- muslim-identities.

RESPINI Eva, Ana Janevski, „Interview with Akram Zaatari (April 2013)“, in: Online Material zur Ausstellung „Projects 100: Akram Zaatari“, MoMa New York (11.05.–29.09.2013), https://www.vdb.org/sites/default/files/Interview-Akram-Zaatari.pdf.

Sebastian Sons

Pakistanische Arbeitsmigration nach Saudi-Arabien kann als historische Konstante bezeichnet werden, die die Entsende- und Aufnahmegesellschaften kulturell und sozial prägt, transnationale Netzwerke geschaffen hat und als wirtschaftliche Einnahmequelle für Pakistan von überragender Bedeutung geworden ist: Zwischen 1971 und 2015 emigrierten über acht Millionen Pakistaner*innen[1] in die Golfstaaten, davon mehr als die Hälfte nach Saudi-Arabien (Bureau of Emigration and Overseas Employment 2016; Arif, Ishaq 2015). Geschätzte 2,5 Millionen leben und arbeiten derzeit im Königreich (Amjad, Arif, Iqbal 2016). Zwischen 2000 und 2015 stiegen die Rücküberweisungen um 15% auf 18 Mrd. US-Dollar im Jahr 2015. Allein 5,6 Mrd. US-Dollar dieser Geldtransfers stammen aus Saudi-Arabien. Somit umfassen die Rücküberweisungen etwa 8% des Bruttoinlandsprodukts und sind fast genauso so hoch wie 75% der Gesamtexporte (24 Mrd. USD in 2015) (Amjad, Arif, Iqbal 2016). Darüber hinaus erfährt Saudi-Arabien als „Hüter der beiden Heiligen Stätten“ Mekka und Medina für viele pakistanische Migrant*innen eine besondere kulturell-religiöse Attraktivität, da die berufliche Perspektive durch die Option ergänzt wird, die obligatorische Pilgerfahrt im Islam durchzuführen und auf „heiligem Boden“ leben zu können.

Die Vielschichtigkeit und Komplexität von Migration nach Saudi-Arabien bestimmt daher den Alltag vieler pakistanischer Gesellschaftsschichten, wird aber interessanterweise in den nebeneinander existierenden medialen Öffentlichkeiten des reglementierten pakistanischen Mediensystems kaum kontrovers diskutiert. Trotz der alltäglichen Präsenz von Migration existiert demnach eine weitreichende mediale Absenz: Pakistanische Medienakteur*innen widmen sich ausschließlich den wirtschaftlichen und politischen Implikationen von Migration, sodass soziale Herausforderungen und Probleme im Rekrutierungsprozess, im Umgang mit den saudischen Arbeitgeber*innen (den sogenannten „Bürgen“) oder für die daheimgebliebenen Familienangehörigen medial tabuisiert werden. Die politischen, wirtschaftlichen und administrativen Eliten zeigen kaum Interesse daran, gravierende Menschen- und Arbeitsrechtverletzungen an den pakistanischen Migrant*innen sichtbar werden zu lassen, da es sich bei den Rücküberweisungen um die zweitwichtigste Einnahmequelle der pakistanischen Wirtschaft handelt, die sie nicht gefährden möchten, und daher politische Konflikte mit dem Empfängerland scheuen. Mediale Akteur*innen müssen sich daher in ihren Medienpraktiken und -strategien oftmals dem Druck dieser Staatseliten beugen, sodass eine kritische Medienberichterstattung durch Journalist*innen in traditionellen und neuen Medienformaten oder durch Vertreter*innen von Nichtregierungsorganisationen und der Zivilgesellschaft bislang kaum existent war.

Doch dies ändert sich zunehmend: Schrittweise widmen sich einige mediale Akteur*innen in Pakistan den ambivalenten und komplexen Migrationsprozessen in die arabischen Golfstaaten und vor allem nach Saudi-Arabien. Sie wollen in vielfältiger Form die kritischen Aspekte des Phänomens medial sichtbar machen und in einer bestimmten Öffentlichkeitssphäre des pakistanischen Mediensystems platzieren und zur Debatte stellen. Ihre Ziele sind es, politische und rechtliche Rahmenbedingungen zum Schutz der Migrant*innen und ihrer Angehörigen zu initiieren, auf bestehende Probleme im Empfängerland sowie während des Rekrutierungsprozesses hinzuweisen, Implikationen sozialer Rücküberweisungen zu identifizieren und mediale Sichtbarkeit dieser Themen herzustellen. Zwar bezeichnen sich diese Akteur*innen nicht explizit als Vertreter*innen einer alternativen Gegenöffentlichkeit, fordern aber durchaus bestehende Narrative und damit den Status quo heraus. Dadurch geraten diese Medienakteur*innen in Konflikt mit staatlichen Akteur*innen, die einerseits von ihnen kritisiert werden, wenngleich sie andererseits aber auch auf deren Unterstützung angewiesen sind. Somit müssen die medialen Akteur*innen den Balanceakt meistern, zum einen bestehende Diskurse und Tabus zu Migration aufzubrechen bzw. zu erweitern, zum anderen diese Sichtbarkeit jedoch in den existierenden Grenzen des pakistanischen Mediensystems herzustellen. Dies wirkt sich auf die Strategien und Praktiken der Medienakteur*innen aus, die zumeist einflussreiche Eliten aus Politik und Wirtschaft adressieren, sich für das jeweilige Engagement einzusetzen, während die Netzwerkherstellung zu den Migrantencommunities oder -diasporas vernachlässigt wird.

Sebastian Sons untersucht in seinem Promotionsprojekt mit dem Arbeitstitel „Alltägliche Präsenz, mediale Absenz: Praktiken, Medienstrategien und -inhalte bei pakistanischen Medienakteur*innen zu Arbeitsmigration nach Saudi-Arabien“ solche Akteur*innen und arbeitet daran, eine bestehende Forschungslücke zur medialen Sichtbarmachung von Migration in der pakistanischen Öffentlichkeit zu schließen. In diesem Zusammenhang präsentierte Sons im Rahmen des World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES) in Sevilla (Spanien) vom 16.-22. Juli 2018 seine vorläufigen Arbeitsergebnisse einem ausgewählten Fachpublikum. Er nahm dafür teil an dem Panel „Interactions in the Gulf-South Asian space: Pakistani migration to the Gulf“, welches am 19. Juli stattfand und von Dr. Antía Mato vom Berliner Leibniz-Zentrum Moderner Orient (ZMO) organisiert wurde. Sie sprach über „Migrants from Pakistan and patrons from the Gulf: building transnational spaces“. Dr. Dietrich Reetz, ebenfalls vom Berliner ZMO, widmete sich dem Thema „The ex-territorial extension of Pakistan in the Gulf: plural life-worlds of Pakistani migrants in the UAE“.

In seinem Vortrag erläuterte Sons die heterogenen Praktiken und Strategien diverser pakistanischer Medienakteur*innen und bezog sich hierbei auf seine im Jahr 2016 durchgeführte Feldforschung in Lahore und Islamabad. Dabei konzentrierte er sich auf die Arbeit von pakistanischen Journalist*innen, Menschenrechtsorganisationen sowie internationalen Organisationen wie die International Labour Organization (ILO), die in unterschiedlicher Art und Weise versuchen, Migration nach Saudi-Arabien öffentlich zu thematisieren, zu diskutieren und zu enttabuisieren. Er betonte, dass aufgrund der Sensibilität der saudisch-pakistanischen Beziehungen, die auf einer historisch gewachsenen strategischen Allianz sowie einer wirtschaftlichen Abhängigkeit Pakistans gegenüber dem saudischen Partner basieren, die Möglichkeiten für das mediale Engagement dieser Akteur*innen limitiert bleiben. Dennoch haben sie in Form von Social-Media-Kampagnen zu in Saudi-Arabien inhaftierten pakistanischen Migranten, organisierten Demonstrationen, Orientierungskursen und -seminaren für zukünftige Migrant*innen sowie einer intensivierten Vernetzung zwischen engagierter Zivilgesellschaft und am Thema interessierten Journalist*innen Wege gefunden, die komplexe und ambivalente Vielschichtigkeit, existierende Probleme und mögliche Lösungsansätze in der medialen Öffentlichkeit zu platzieren.

Sons sieht im Engagement dieser Medienakteur*innen den Beginn eines medialen Wandels in Pakistan, der zu mehr Transparenz und Diversität in der Diskussion um Migration führen kann. Er betonte allerdings auch, dass sich die von ihm untersuchten Medienakteur*innen zumeist im nationalen Diskursrahmen bewegen, ohne transnationale Netzwerke zu den Diasporas oder ähnlichen Akteur*innen in den Empfängerländern gebildet haben, da sie weder über die notwendigen Kapazitäten verfügen, noch die Dringlichkeit wahrnehmen, ihre Themen transkulturell öffentlich zu machen.

WOCMES ist einer der wichtigsten europäischen Kongresse für Nahoststudien und Islamwissenschaften. Er fand zum fünften Mal statt (davor Mainz 2002, Amman 2006, Barcelona 2010 und Ankara 2014) und wurde in diesem Jahr von fast 3.000 wissenschaftlichen Teilnehmern der Sozial-, Politik-, Islam- Wirtschafts- oder Medienwissenschaften aus aller Welt besucht.

Bibliographie:

Amjad, R., Arif, G.M., Iqbal, N.: Measuring Costs for Low-Skilled Migrant Workers from Pakistan to Saudi Arabia and UAE, Paper präsentiert auf der Internationalen Konferenz „The Pakistani Diaspora: Strenghtening Linkages between Host and Home Countries, Lahore School of Economics, Lahore, 16.-17. Februar 2016.

Arif, G.M., Ishaq, T.: Irregular migration to the Gulf: The case of Pakistan, Cambridge 2015.

Bureau of Emigration and Overseas Employment: Export of Manpower Analysis Complete Report 2016, Islamabad 2016

Weiterführende Literatur:

Addleton, John: Undermining the Centre. The Gulf Migration and Pakistan, Oxford, New York, Delhi 1992.

Amjad, Rashid, Irfan, M., Arif, G. M.: An Analysis of the Remittances Market in Pakistan, in: Amjad, Rashid, Burki, Shahid Javed (Hrsg.): Pakistan. Moving the Economy Forward, Lahore, 2013, S. 345-374.

Arnold, Fred, Shah, Nasra M.: Asian Labor Migration: Pipeline to the Middle East, Boulder 1986.

Ballard, Roger: The Political Economy of Migration: Pakistan, Britain, and the Middle East, in: Kalra, Virinder S. (Hrsg.): Pakistani Diasporas. Culture, Conflict and Change, Oxford 2009, S. 19-42.

Bose, Sugata: A Hundred Horizons: The Indian Ocean in the Age of Global Empire, Cambridge 2006.

Clarke, Colin, Peach, Ceri, Vertovec, Steven Clarke: Introduction, in: Ebd. (Hrsg.): South Asian Overseas. Migration and ethnicity, Cambridge 1990, S. 33-38.

Gardner, Andrew M.: City of Strangers. Gulf Migration and the Indian Community in Bahrain, Ithaca, London 2010.

Gilani, T. et al.: Labour Migration from Pakistan to the Middle East, Islamabad 1979.

Kamrava, Mehran, Babar, Zahra (Hrsg.): Migrant Labor in the Persian Gulf, London 2012.

Kapiszewski, Andrzej: The Changing Status of Arab Migrant Workers in the GCC, in: Journal of Social Affairs 20(2003)78, S. 39-60.

Prakash C. Jain, Ginu Zacharia Oommen (Hrsg.): South Asian Migration to Gulf Countries. History, policies, development, New York 2016.

Silvey, Rachel: Transnational Islam. Indonesian Migrant Domestic Workers in Saudi Arabia, in: Falah, Ghazi-Walid, Nagel, Caroline (Hrsg.): Geographies of Muslim Women. Gender Religion, and Space, New York, London 2005, S. 127-146.

Sons, Sebastian: Auf Sand gebaut. Saudi-Arabien – Ein problematischer Verbündeter, Berlin 2016.

Willoughby, John: Ambivalent anxieties of the South Asian-Gulf Arab labor exchange, in: Fox, John W., Mourtada-Sabbah, Nada, Al-Mutawa, Mohammed (Hrsg.): Globalization and the Gulf, London, New York 2006, S. 223-243.

[1] Allerdings ist mit 99,5% die überragende Mehrheit der Auswanderungswilligen männlich.

Sebastian Sons ist Doktorand bei Prof. Dr. Nadja-Christina Schneider am Querschnittsbereich „Gender and Media Studies for the South Asian Region“ am Institut für Asien- und Afrikawissenschaften, studierte Islamwissenschaften, Neuere Geschichte und Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin und Damaskus und arbeitet als Associate Fellow im Programm Naher Osten und Nordafrika der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP).

Sebastian Sons ist Doktorand bei Prof. Dr. Nadja-Christina Schneider am Querschnittsbereich „Gender and Media Studies for the South Asian Region“ am Institut für Asien- und Afrikawissenschaften, studierte Islamwissenschaften, Neuere Geschichte und Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin und Damaskus und arbeitet als Associate Fellow im Programm Naher Osten und Nordafrika der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP).

By Theresa Sophia Spreckelsen

The Good Immigrant Book Cover

The Good Immigrant (2016) is an anthology of twenty-one essays by so-called British Black, Asian and Minority Ethnic (“BAME”) writers who work in the literary field or the media. The essays are a stark criticism of British society regarding issues like migration, racism and cultural appropriation. These are sometimes intertwined with gender issues, for example discussing the fetishisation of “the Asian woman” and the missing representation of black hair – an identity marker for black (British) women – in popular culture. Ranging from moving to funny, most contributions combine autobiographical elements with political activism. The Good Immigrant draws attention to issues unseen by white British society but part of everyday life for non-white minorities. Published through the crowdfunding publisher Unbound, this anthology is a representative work for people who are usually marginalized and portrayed rather stereotypically. With this particular way of publishing, the audience is involved in the decision-making about works they want to read and fund the books they deem valuable. The Good Immigrant reached its funding goal in just three days in December 2015 after J.K. Rowling tweeted about it.

The term “BAME” originated in anti-racist movements of the 1970s, when people from different ethnic minorities united under the term black to fight against discrimination. In the 1990s, discussions about the universalisation of blackness, which this term denotes, emerged. It was amended to “BME/BAME” and this term has grown in frequency during the last fifteen years. While its origins are in the anti-racist movement, it is now often used by politicians and authorities to categorise citizens for census purposes among others. Recently, the term “BAME” has come under scrutiny by people who would fall under this category. It is a problematic labelling of people and separating out Black and Asian from other minorities suggests that they are either not minorities or that they are special groups that need to be regarded differently. It has been suggested to use just ethnic minorities instead. This would in turn homogenise experiences of individuals by offering them just one category of identification. Another, in my opinion more helpful, way of referring to non-white minorities is the adoption of the “system” employed in the US. [ii] People could then refer to themselves as Black British, Indian British, or change the order according to what they want to emphasise. This would mean the inclusion of peoples’ heritage, which is highly significant for the construction of identity, as well as the country where they were born, offering a more differentiated representation. Interestingly then, the term “BAME” is used on the website of the publishing company of The Good Immigrant and by its editor to refer to the authors of this publication. The important question here is, if the writers themselves identify as “BAME” or if this category is ascribed to them from the outside. From the content of the collection, one can assume that they argue for more differentiated representation than the categorisation into three possible groups. Using a controversial term to describe this group of authors almost seems hypocritical. Then, the book should not be marketed according to this category, because it is “easier” – it is also simplifying.

Nikesh Shukla, the editor of this collection, has published three novels: Coconut Unlimited (2010), Meatspace (2014) and The One Who Wrote Destiny (2018). His works have been awarded, short- and longlisted for several literary prizes. Shukla is an advocate for more diversity in the British literary field and the editor of the literary journal The Good Journal. In 2019, a version of The Good Immigrant focusing on the situation in the United States will be published. In collaboration with the writer Sunny Singh, Nikesh Shukla has started the Jhalak Prize, an annual literary prize for the book of the year by a “BAME” writer. It is the first British literary prize that accepts entries exclusively by British authors of colour.

The title of the collection, The Good Immigrant, fittingly captures the limited forms of representation of immigrants available in the media and society: they are either “bad”, stealing jobs, living on benefits and “polluting” British national culture, or “good” immigrants, working hard and assimilating to mainstream society. This and other issues are addressed in different ways in the essays of this anthology. They are connected by a common thread but at the same time refreshingly distinct from one another: even though the essays deal with the same overarching topic, The Good Immigrant does not become repetitive or monotonous.

Nikesh Shukla

Nikesh Shukla’s essay “Namaste” in The Good Immigrant is movingly addressed to his daughter, who “need[s] to know this. Because of [her] skin tone, people will ask [her] where [she’s] from.” People will treat her as if she does not belong. By explaining the meaning of the word “Namaste,” Shukla effectively shows how the unreflective use of words and phrases from other languages can be damaging. He recounts many instances where language and culture are misappropriated: in “Indian” restaurants, owned by white people who use words to describe food because they sound “Indian” and people in hippie-hipster yoga studios/bars/nightclubs (all these refer to the same place) wearing saris, saying “om” and “namaste”. Thus, the author shows how people casually and indifferently strip words of their meaning. Allegations of cultural (mis)appropriation have grown increasingly common in recent years, challenging people from majority cultures who ignorantly adopt customs of minority cultures. It is a common topic discussed in the (social) media and, like this essay, shows how people rob cultural practices and languages of their meaning. Shukla also addresses the difficulty of constructing ones’ identity in a country where he is always seen as “the other.” He uses language forcefully to recreate his own identity by using all of his three voices: “I talk Guj-lish [(a mix between his Gujarati heritage and English)], my normal voice and white literary party.”

Chimene Suleyman

Chimene Suleyman’s “My Name Is My Name,” traces the origin of her name and emphasised the meaning it has for her identity. This is one of the essays which make the (white) reader feel most uncomfortable. But it is a good uncomfortable – it is necessary. She argues, “words, names, and their noises are careless in England.” She further asks, how white men and women cannot understand that immigrants carry the burdens of their ancestors and exclaims her disbelief that “they do not carry the indignity of their ancestors […].” Thus, without directly accusing anyone, Suleyman effectually motivates the reader to engage with her cultural heritage and more importantly, with their own.

Riz Ahmed

In his amusing contribution “Airports and Auditions,” Riz Ahmed literally compares the environment of actors’ auditions with interrogation rooms at airports for people of colour. He emphasises the performativity of his identity due to the labels but on him by society, especially at the “post 9/11” airport. It is an ironic comment on the stereotyping of migrants of any generation. At the airport, “the holding pen was filled with 20 slight variations of [his] face.” This effectively shows that “[y]ou are a signifier before you are a person.” This essay humorously draws attention to the very real and very serious problem of racial stigmas that are constantly being recreated in the media.

Musa Okwanga

This burden of stigmatization is a predominant theme in most of the contributions to The Good Immigrant. In Musa Okwanga’s essay “The Ungrateful Country,” the author addresses the recent flare of anti-immigration discourse in the UK. It highlights the burden of trying of be a “good” immigrant, because maybe if you are good enough, you can change the perception of an entire nation. But no matter how hard he tries and works, the narrator constantly fears “that someone like me would never be good enough.” In relation to the current political situation in the country, this essay shows how second or third generation immigrants are often treated as guests in their own country, being constantly reminded that they do not belong. Their “social acceptance [is] only conditional upon [their] very best behaviour.”

The essays in this collection are an important read in the political and cultural climate of the day, not just, but particularly in Great Britain. By simultaneously being deeply personal and political, they inspire the reader to be more self-reflexive and further an understanding for the situations and stigmatization faced by people of colour. Even though the writers mostly stick to descriptions of the ills in society, I use the term political here, because of the effect this kind of writing can have. The writers make use of the political impact art can have, trying to achieve change in society. Even just the publication of this work and how it has come to be can be argued to be political to a certain degree, because it goes against the hegemony in the cultural field. These essays are about being the exception of the good immigrant that reinforces the perception, that the others are mostly “bad.” The Good Immigrant relates the ways in which first, second and third (+) generation immigrants, their cultures and languages are constantly being (mis)represented by the hegemonic white society.

The Good Immigrant by Nikesh Shukla, 2016

272 p.

8,99€

ISBN: 978-1783523955

[i] Shukla, Nikesh. “Editor’s Note.” In: Shukla, Nikesh (ed.) The Good Immigrant. Unbound: 2017. N.pag.

[ii] Sandhu, Rajdeep. “Should BAME be ditched as a term for black, Asian and minority ethnic people?” BBC News, 17 May 2018. Access under: https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-43831279

Theresa Sophia Spreckelsen has a Bachelor’s degree in English/American Literary and Cultural Studies and Cultural/Social Anthropology from Münster University. She is currently pursuing her MA in British Studies at Humboldt-Universität Berlin. Her research interests include literary and cultural studies, politics, mental health, gender and media studies, adaptation studies and popular culture.

Die folgenden Poster zu den geplanten Master- und Bachelorarbeiten der Teilnehmenden sind im Rahmen des Abschlusscolloquiums von Frau Prof. Dr. Schneider im Wintersemester 2017/18 entstanden und hängen ab April in der 2. Etage des IAAW (Invalidenstraße 118) aus.

Saving Precarious Seeds: Visualisations of Care and Control in Global Seed Banking

Marleen Boschen

„Ana ismi Nilmini.“ – Migrant Domestic Work zwischen Südasien und dem Libanon

Maike Lüssenhop

Risikonarrative in der Debatte um ‚gendered safety‘ im urbanen Indien

Yannik Milz

Die Relevanz der Situation syrischer Geflüchteter im Libanon für den deutschen Mediendiskurs zur „Flüchtlingskrise“

Nora Monzer

Unveiling Images – Regimes of Visibility in the Visual Strategies of Far Right Parties Using the AfD’s Election Campaign 2017 as Example

Anna Oswald

Komm, wir geh’n nach Afrika! – Koloniale Kontinuitäten in neuen Bildern? Eine kritische Analyse der Afrikadarstellung(en) in aktuellen Kinderbüchern.

Nora Scharffenberg

The Ladies Coaches in Mumbai Local Trains

Pia Weide

Die beiden folgenden Essay-Beiträge sind im Kontext des Methodenseminars: Methoden der regionalwissenschaftlichen Dokumentarfilmanalyse zum Forschungsfeld der „intimen Arbeit“ bzw. „Emotionsarbeit“ im Wintersemester 2017/18 (Leitung: Prof. Dr. Nadja-Christina Schneider) entstanden. Jan-Henrik Seifert befasst sich in seinem Beitrag mit dem 2005 veröffentlichten Dokumentarfilm John & Jane des Regisseurs Ashim Ahluwalia. Judith von Plato setzt sich in ihrem Text mit dem Dokumentarfilm Family Business der Regisseurin Christiane Büchner auseinander, der 2015 erschienen ist.

Emotionsarbeit in der indischen Call Center-Branche

Jan-Henrik Seifert

John und Jane Doe sind das amerikanische Äquivalent zu Max Mustermann, Otto Normalverbraucher oder Lieschen Müller. Jeder dieser Namen dient als Platzhalter für unbekannte oder nicht identifizierte Personen in Kriminalfällen, sowie als Synonym für die sogenannten DurchschnittsbürgerInnen eines Landes. Darüber hinaus werden diese Namen benutzt, um MitarbeiterInnen in Call Center-Agenturen in Indien während ihrer Ausbildung eine neue Identität zu vermitteln.

Der Regisseur des Dokumentarfilmes „John and Jane“, Ashim Ahluwalia, muss sich dieses Phänomens der Sprache genau bewusst gewesen sein, als er seinen Film nach den DurchschnittsbürgerInnen der Vereinigten Staaten von Amerika benannt hat. Der im Jahre 2005 erschienene Dokumentarfilm beschreibt nämlich das Leben und den Arbeitsalltag sechs indischer MitarbeiterInnen in der Call Center-Branche in Mumbai und ihre persönliche und emotionale Entwicklung durch ihren Beruf. Ein Großteil der amerikanischen Bevölkerung, welche den Service einer Hotline bereits in Anspruch genommen hat, wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit unwissend von einer MitarbeiterIn in Indien betreut. Das liegt daran, dass viele Firmen ihren Telefon- und Kundenservice kostengünstig nach Indien auslagern. Ahluwalia möchte durch den Film auf diese Problematik aufmerksam machen, da die Kunden Innen solcher Dienstleistungen sich oft nicht im Klaren darüber sind, was der Mensch am anderen Ende der Leitung für Arbeitsbedingungen und Lebensumständen unterliegt.

Die sechs ProtagonistInnen des Filmes gehen alle unterschiedlich mit ihrem Arbeitsalltag und den daraus entstehenden Konsequenzen auf ihr Privatleben um. In der Ausbildung zu einem Call Center-Angestellten werden den MitarbeiterInnen westliche Namen zugeteilt, damit die KundenInnen denken, sie würden mit einer US-AmerikanerIn vor Ort sprechen. Darüber hinaus gehört der Englischunterricht zur Tagesordnung, bei welchem regionale Dialekte und spezielles Vokabular einstudiert werden müssen. Der Unterricht beruht auf stupidem Wiederholen emphatischer Sätze mit US-amerikanischen Lehrern und dient dazu mit dem entsprechenden regionalen Akzent Englisch sprechen zu können. Hand in Hand dazu wird die Utopie des „American Dream“ vermittelt und die USA stets als perfektes Land betitelt. Jede Szene, in der eine neue Person vorgestellt wird, fängt ähnlich an. Es wird gezeigt, wie die Person schlafend im eigenen Bett zu Hause liegt. Dadurch wird den ZuschauerInnen nicht nur die Behausung der ProtagonistenInnen gezeigt, sonder gleichzeitig auch der schnelle unnatürliche Tagesablauf der MitarbeiterInnen deutlich. Da die KundenInnen der Call Center sich auf einem anderen Kontinent befinden, arbeiten die Angestellten hauptsächlich in Nachtschichten. Das führt oft dazu, dass kein richtiges Privatleben mehr möglich ist und wenig Zeit für Familie und Freunde aufkommt. Generell muss gesagt werden, dass die einzigen sozialen Kontakte, die neben der eigenen Familie noch möglich sind, sich auf die KollegenInnen am Arbeitsplatz beschränken. In verschiedenen Einstellungen wird dem/der ZuschauerIn veranschaulicht, was den MitarbeiterInnen in ihrer Freizeit für Möglichkeiten offen stehen. Von Besuchen in Bars oder Restaurants, dem Singen in einer Kirche oder einem Spaziergang durch die Stadt werden im Allgemeinen sehr einfache Gewohnheiten gefilmt. Da die Angestellten als reine Arbeitskraft angesehen werden, vermenschlicht dies den hektischen Alltag der MitarbeiterInnen und verdeutlicht, dass sie unter der Schichtarbeit immens leiden.